-

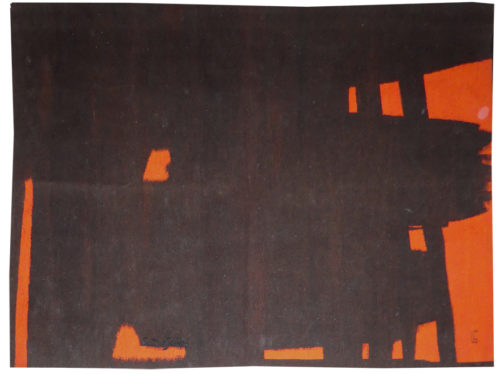

D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. On trouve ici les mêmes préoccupations autour de la lumière (et de l’ombre) que dans « les armes de la lumière » (et que chez Matégot). Borderie est alors tissé aussi par d’autres ateliers que Legoueix à Aubusson, Rado, Daquin et, plus confidentiel, Chartron à Angers (qui tissa notamment Jorj Morin). Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 Cat. Expo. André Borderie et la tapisserie d’Aubusson, Aubusson, Manufacture Saint-Jean, 2018Tapisserie tissée par l’atelier Cartron. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/1. Circa 1970.

-

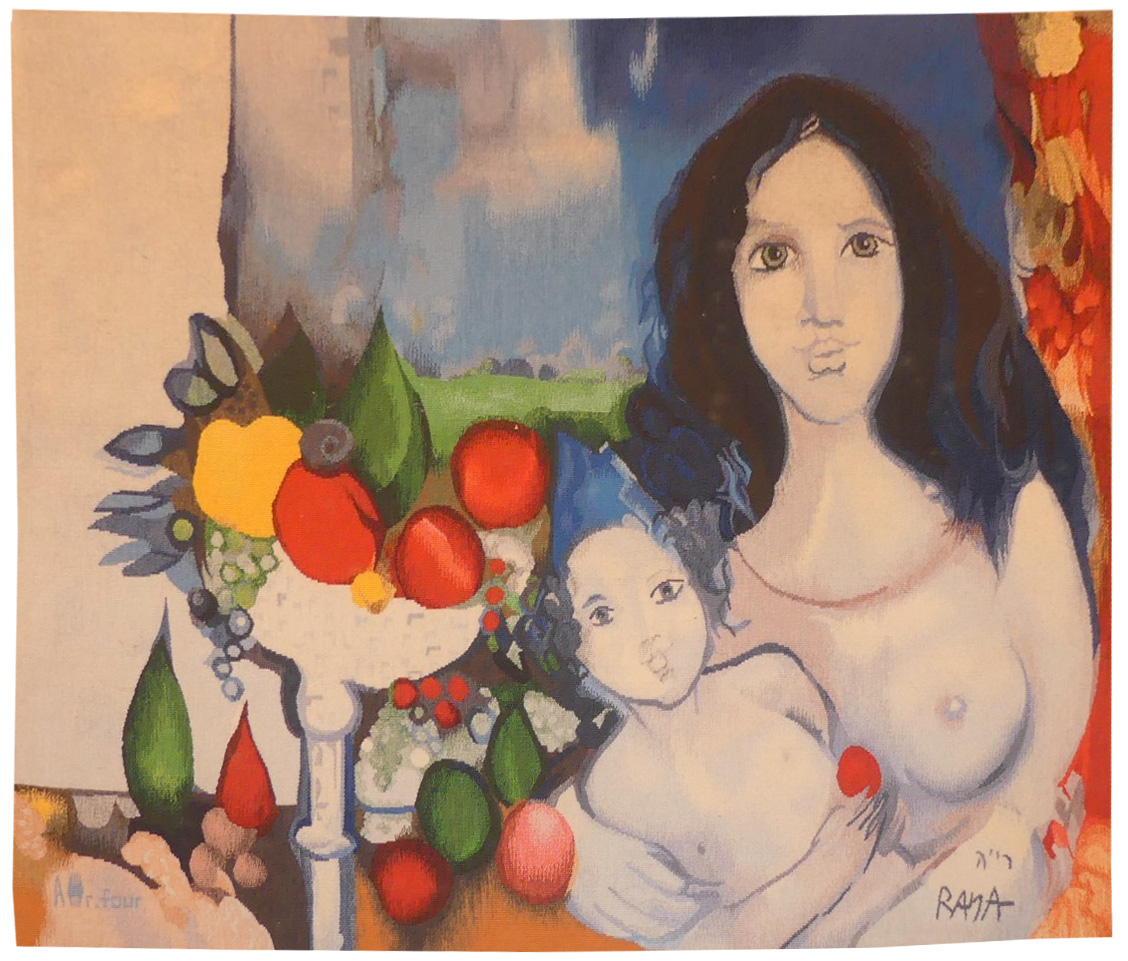

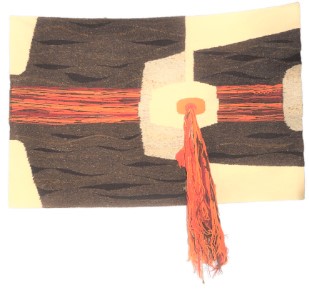

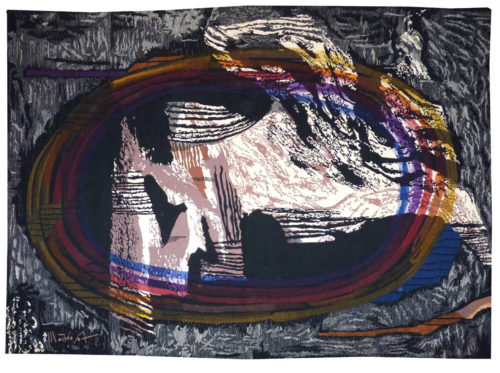

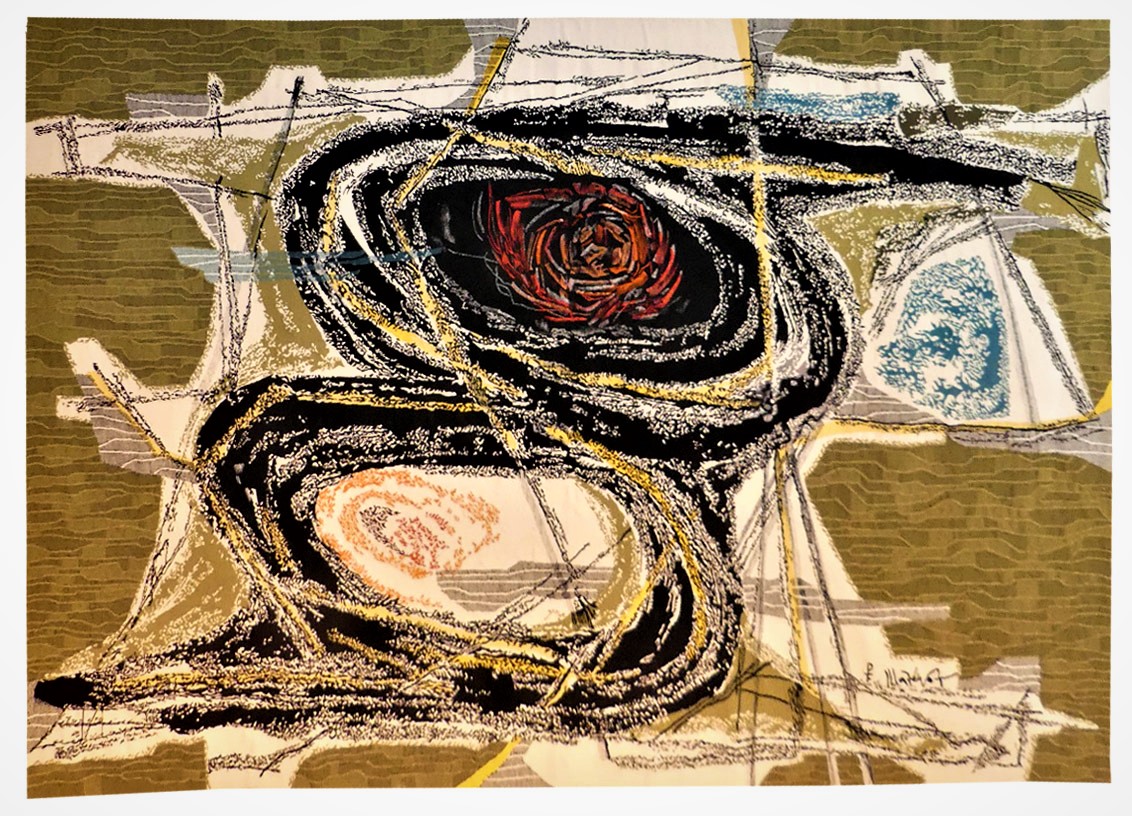

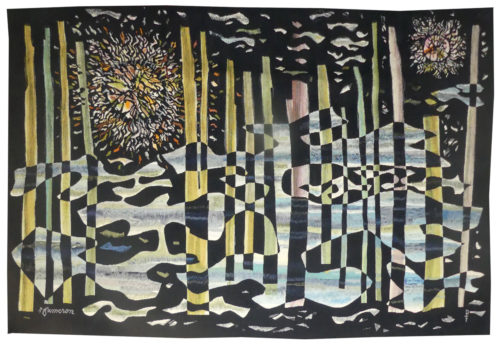

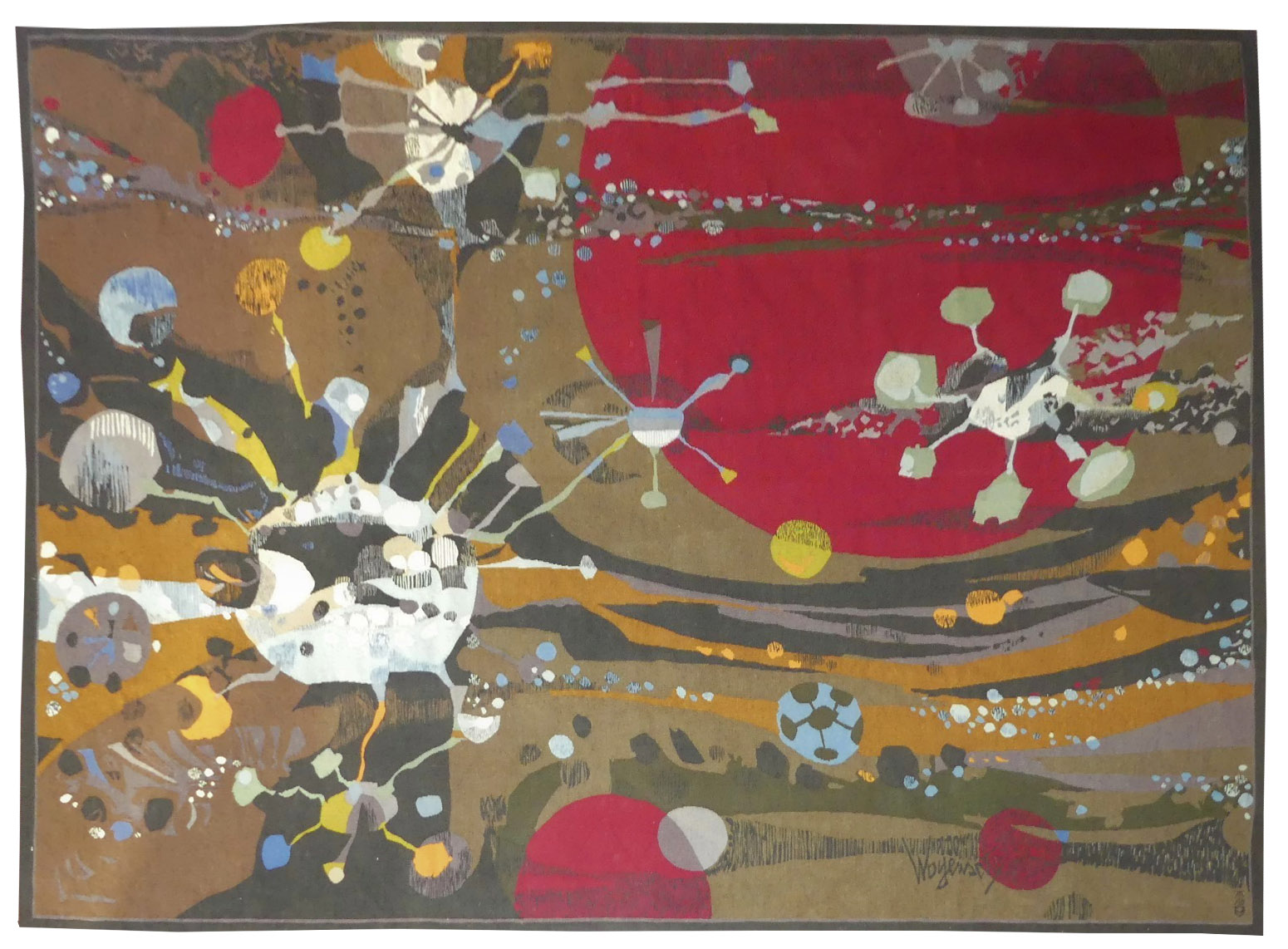

Eaux vives

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/6. Circa 1970.D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. Malgré ses couleurs chaudes et ses formes lyriques (notamment cette accolade verticale, comme des remous aquatiques), « Eaux vives » reste singulière dans l’œuvre de Borderie : l’habituelle homogénéité chromatique est altérée par ce frappant ovale rouge central. Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 J.J. et B. Wattel, André Borderie et la tapisserie d'Aubusson, Editions Louvre Victoire, 2018 -

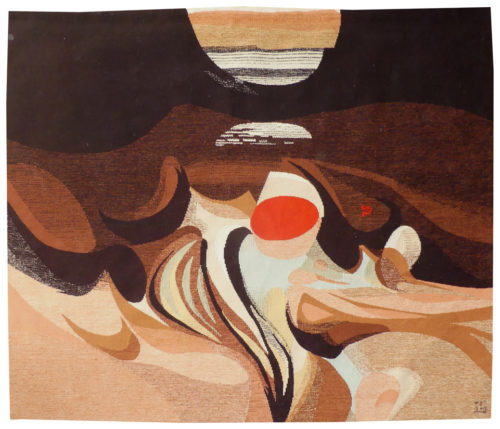

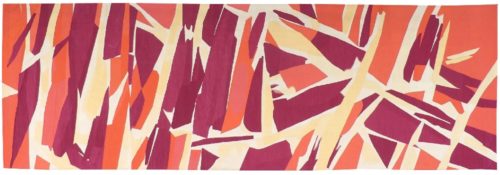

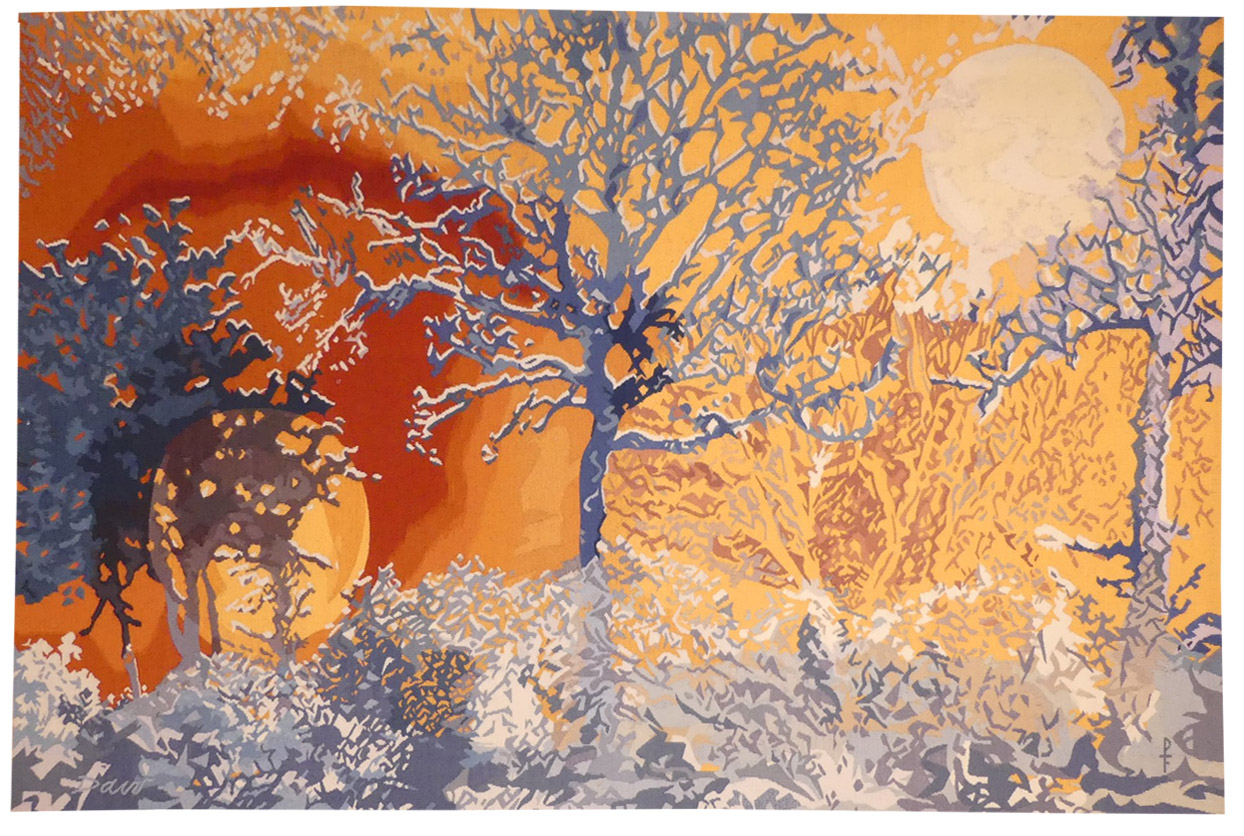

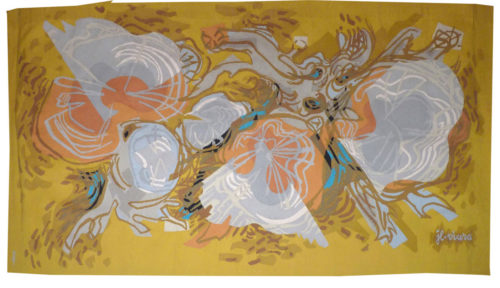

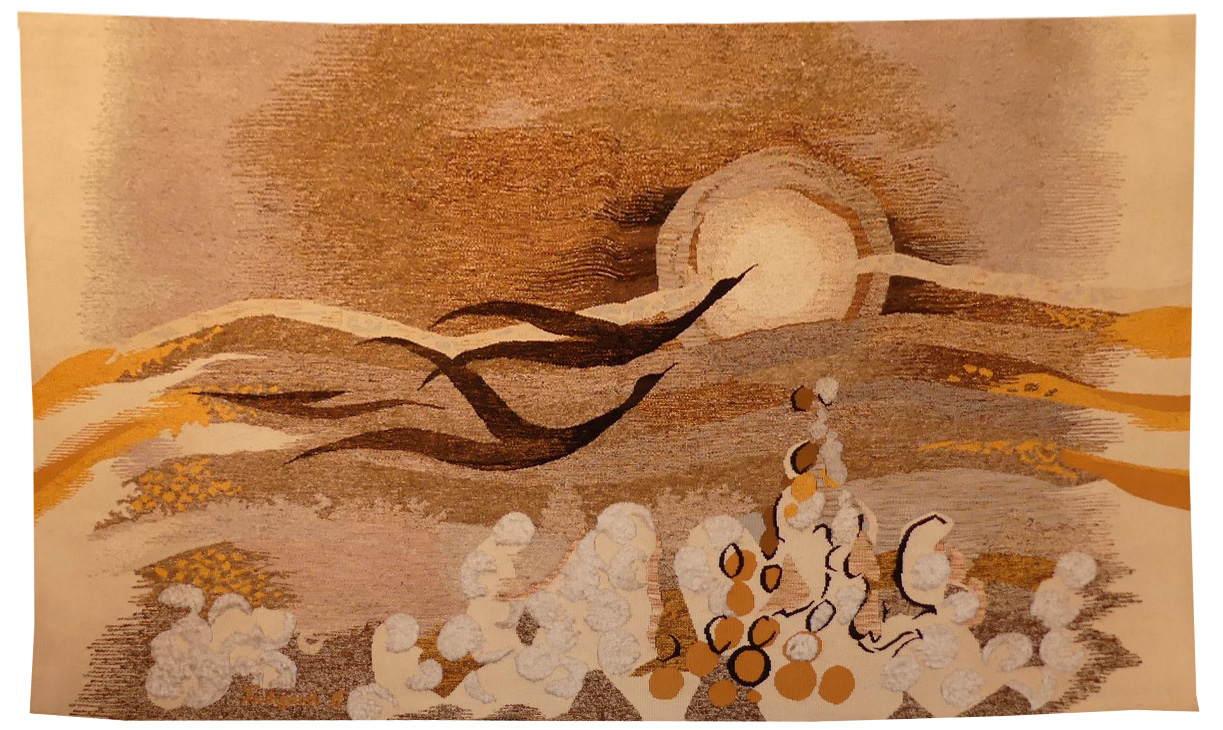

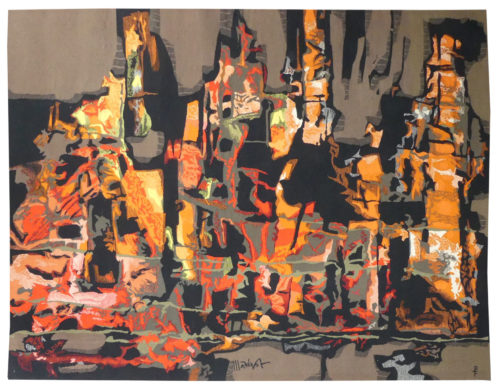

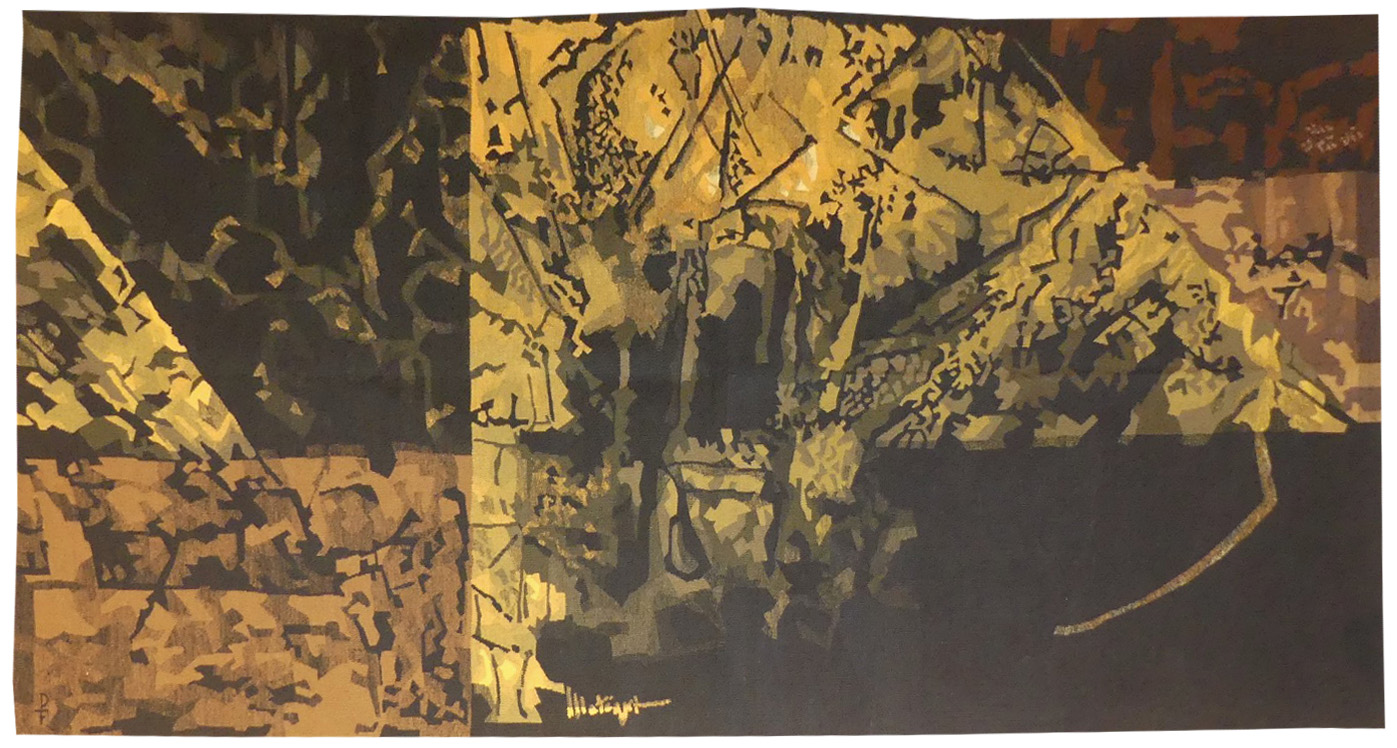

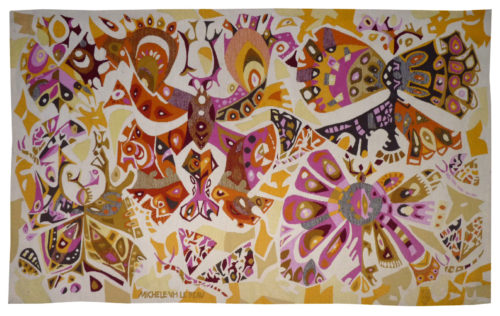

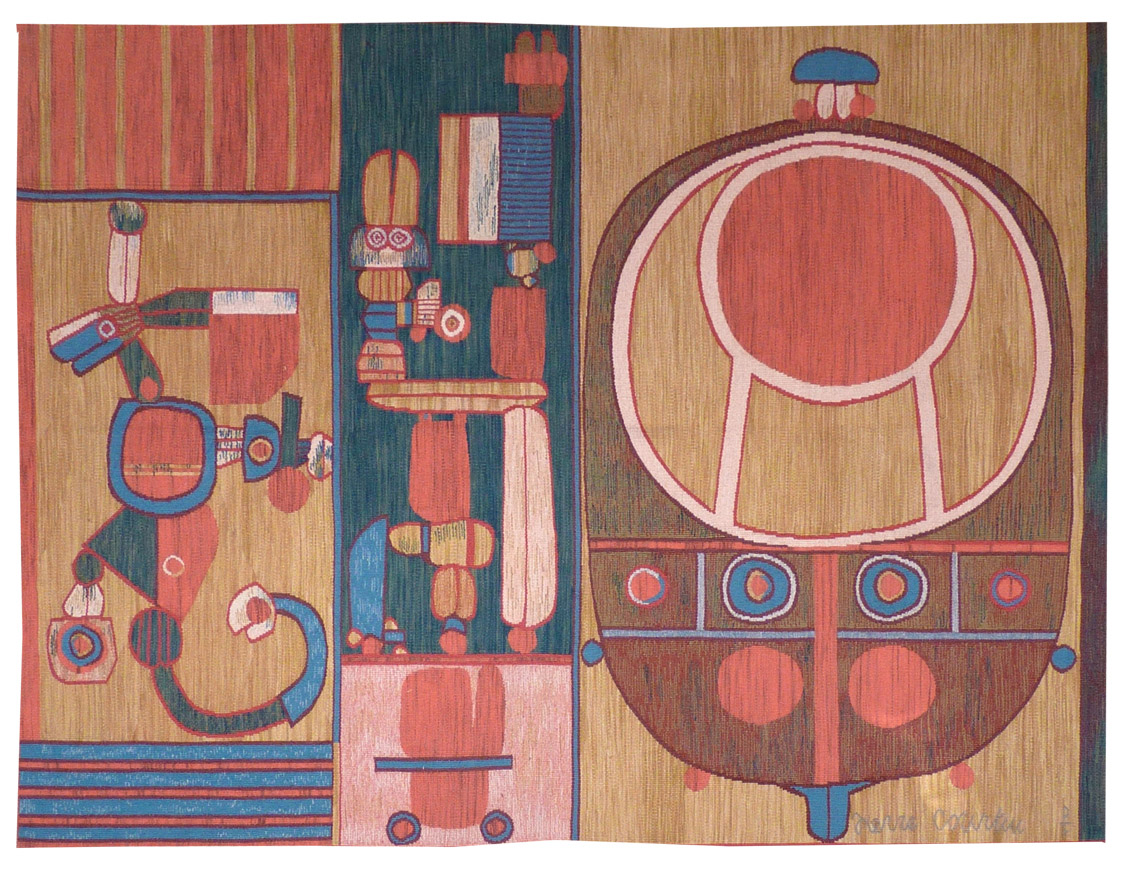

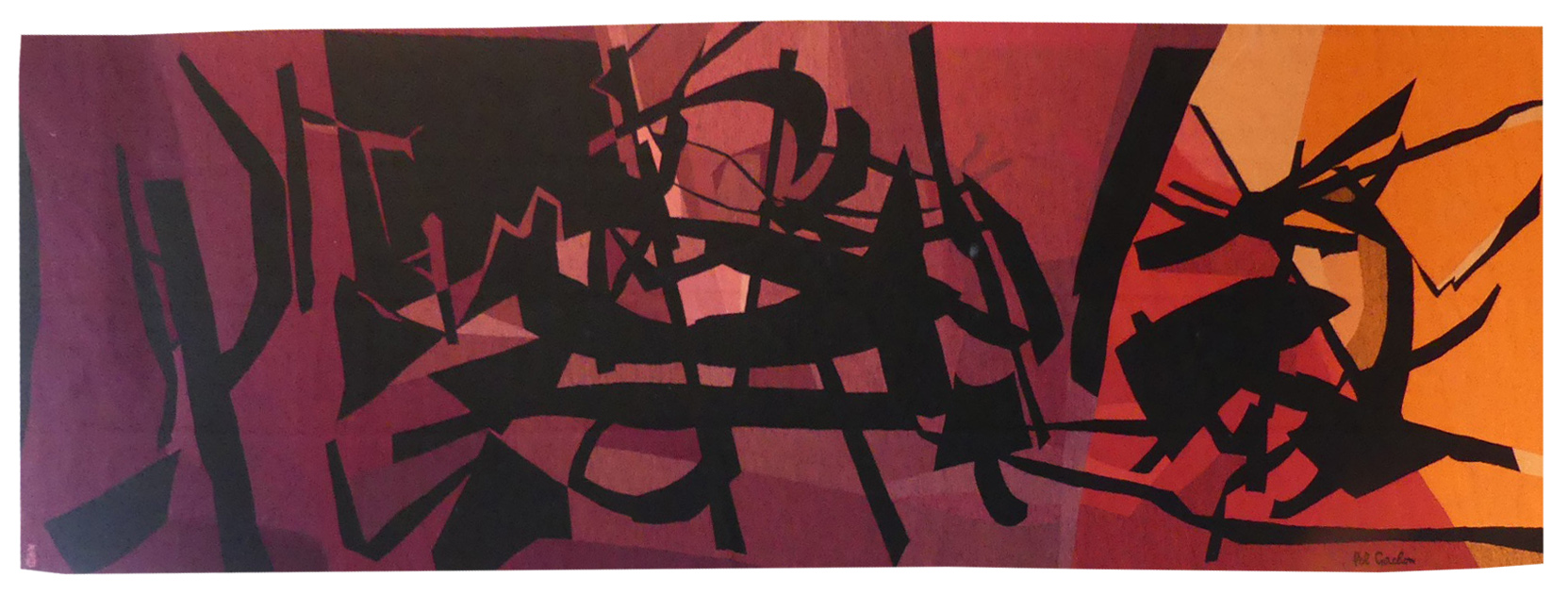

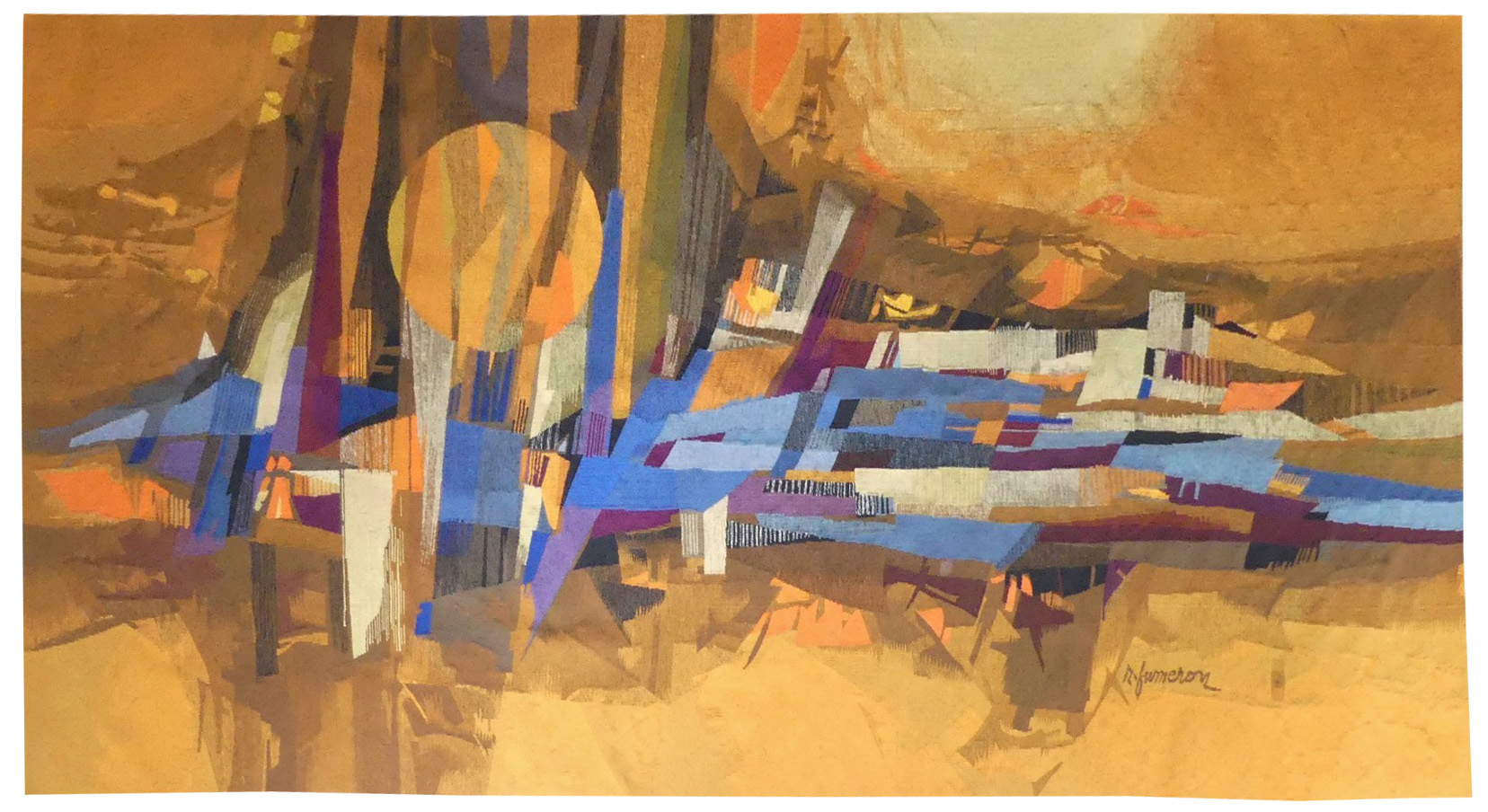

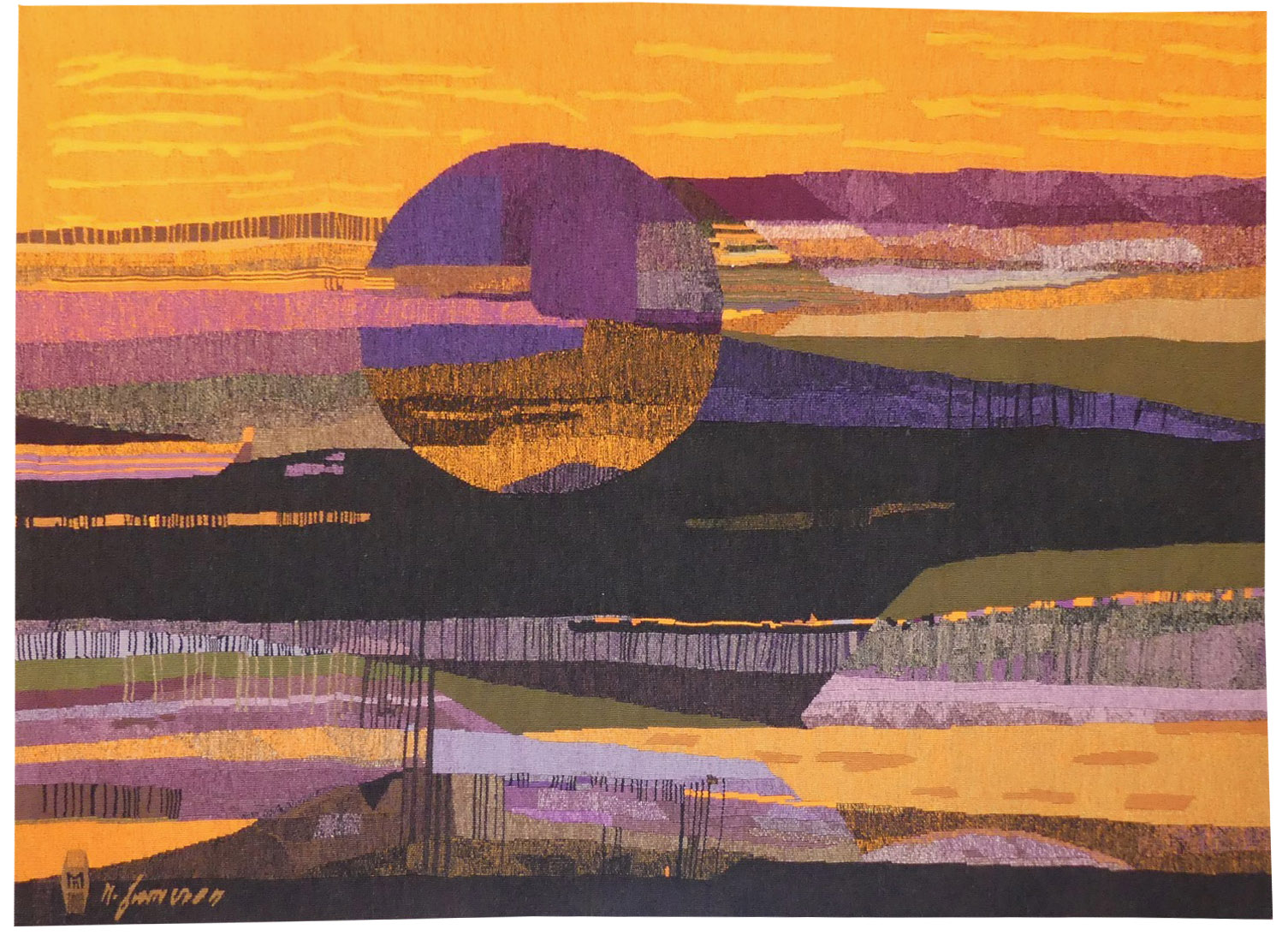

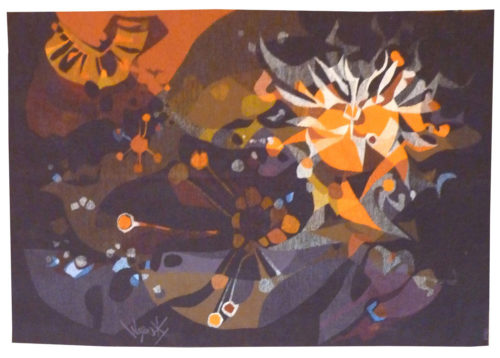

Vent de sable

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Legoueix. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA/2. Circa 1970.D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. Abstraction dynamique, gamme chromatique entre orange et marron, modèles abstraits jouant sur les effets plastiques de la lumière à travers les couleurs : un carton classique d’André Borderie. Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 J.J. et B. Wattel, André Borderie et la tapisserie d'Aubusson, Editions Louvre Victoire, 2018 -

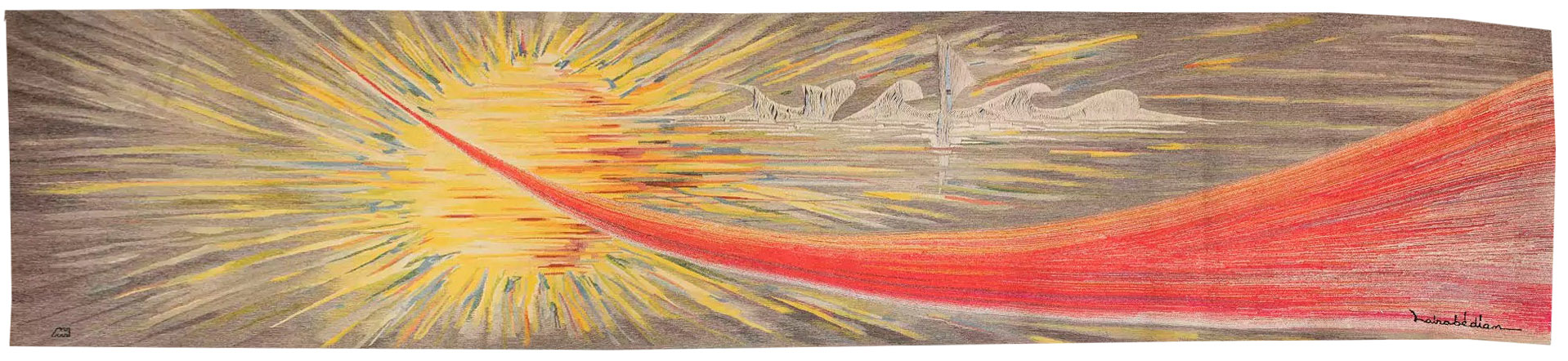

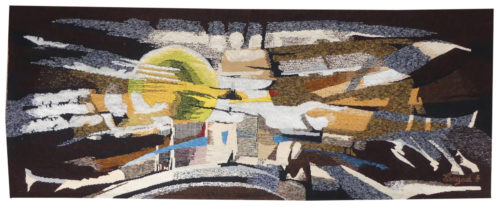

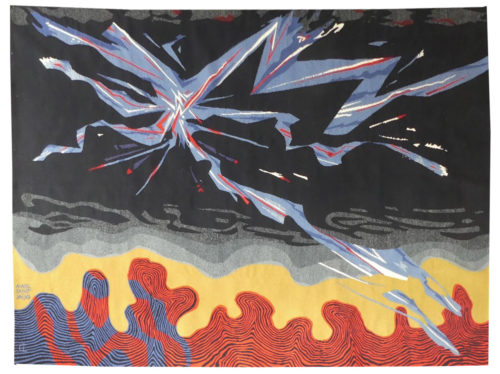

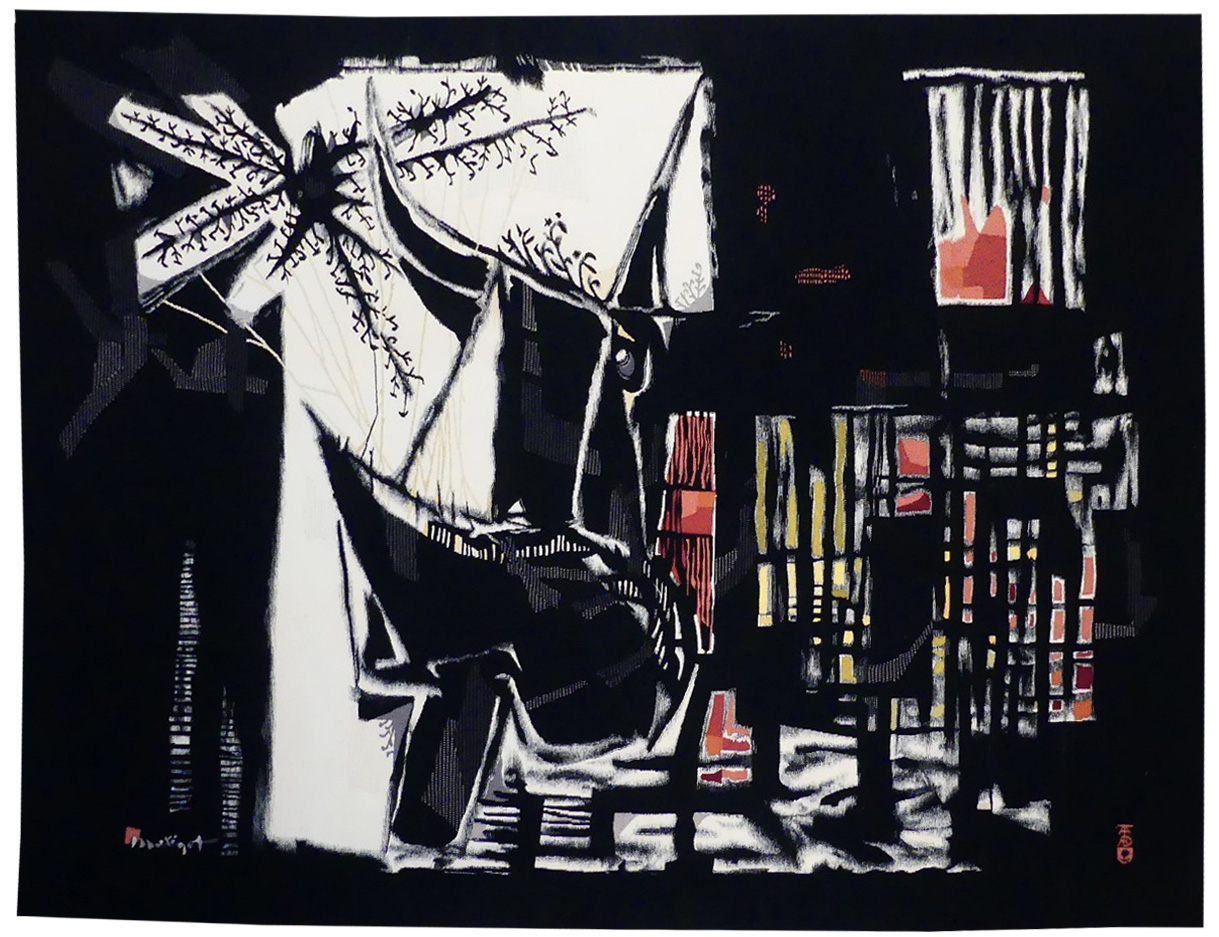

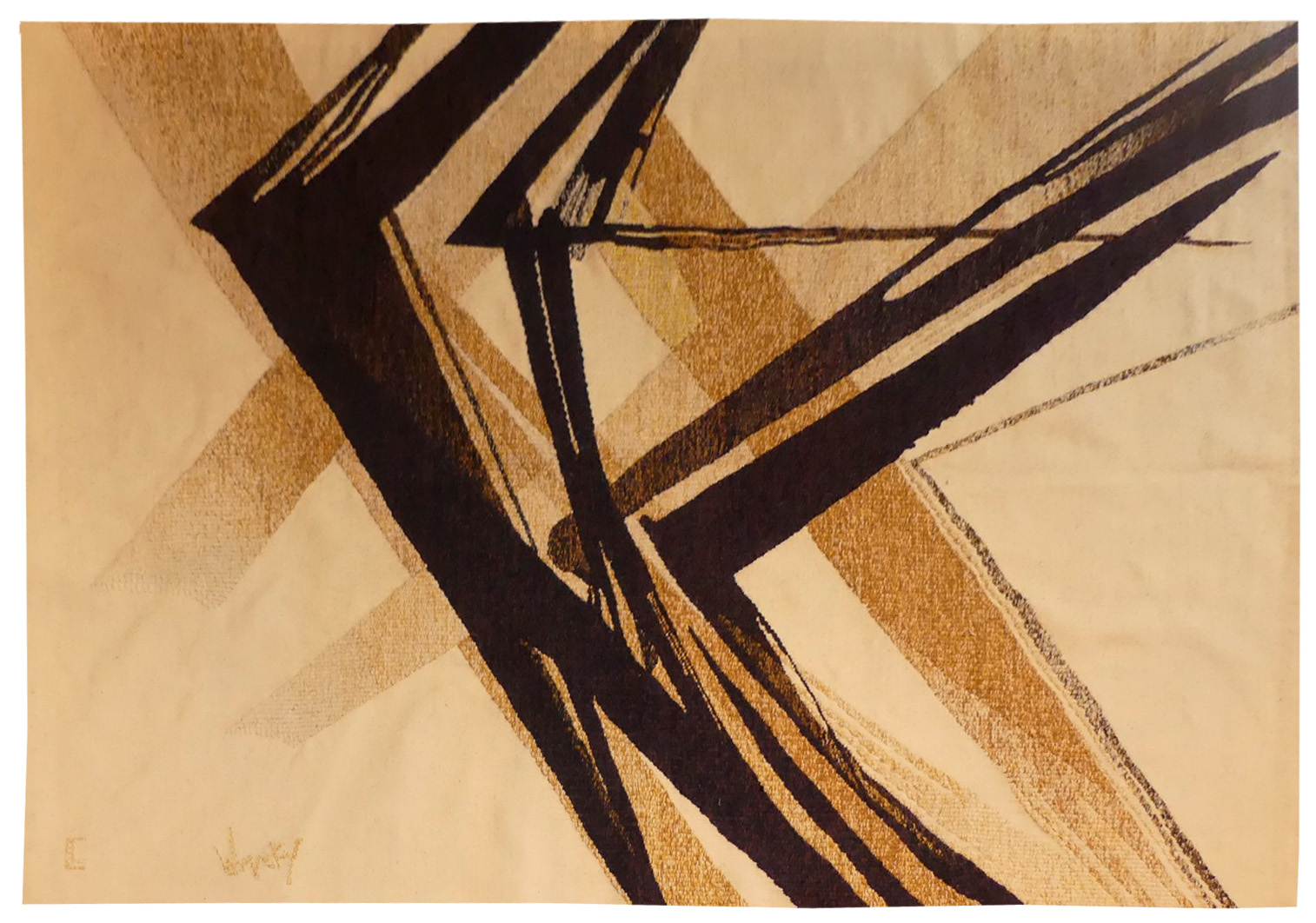

Les armes de la lumière

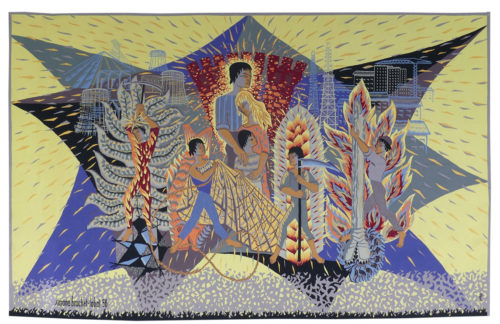

D’abord sculpteur, utilisant les matériaux les plus divers (acier, béton, céramique,…), Borderie se découvre une passion pour la tapisserie dans les années 50, faisant tisser son premier carton en 1957. Encouragé par Denise Majorel, il reçoit en 1962 le Grand Prix National de la Tapisserie. En 1974, il est nommé directeur de L’Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, dont il démissionnera très rapidement. Il a réalisé près de 500 cartons peints, abstraits, aux formes simples, dégradées dans une gamme de couleurs réduite, avec des tissages à gros points. « Au centre de l’œuvre peint et tissé d’André Borderie, il y a la lumière » (F. de Loisy in Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 p.7). Ce constat a valeur ici de manifeste, avec des préoccupations proches de celle de Matégot (cf. « Ombres et lumières », « Piège de lumière »…) Bibliographie : Cat. Expo. André Borderie “pour l’homme simplement”, Angers, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, 1998 Cat. Expo. André Borderie et la tapisserie d’Aubusson, Aubusson, Manufacture Saint-Jean, 2018Tapisserie tissée par l’atelier Cauquil-Prince. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°1/1. Circa 1970. -

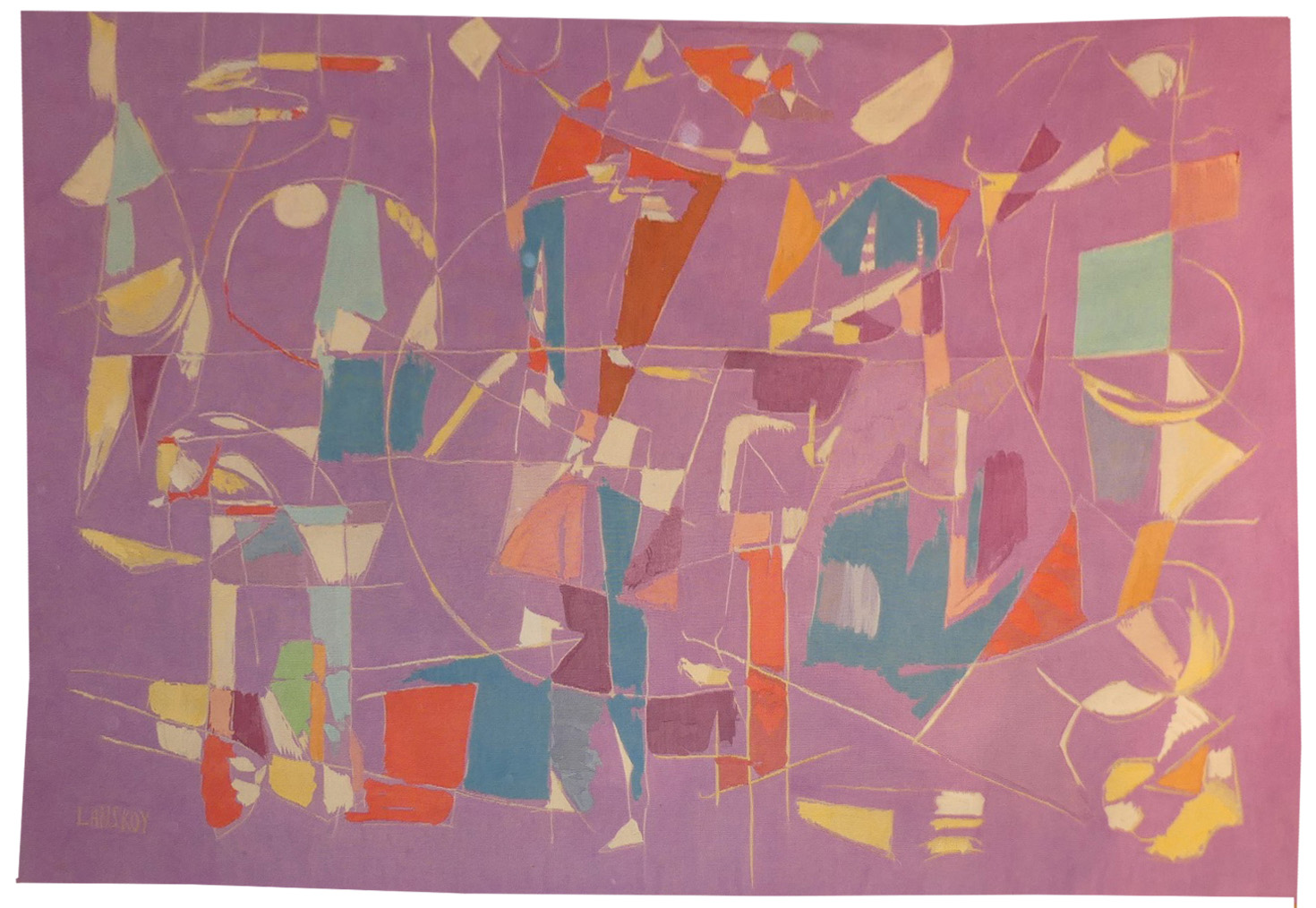

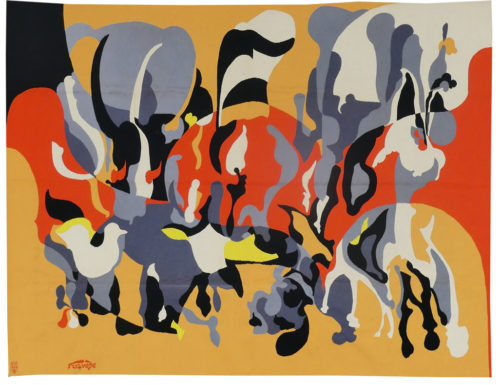

Composition

Tapisserie, probablement d'Aubusson. Circa 1970.Si le passage à l’abstraction s’opère chez Lanskoy à partir des années 40, ses premiers cartons datent des années 50 : ils seront donc tous abstraits. D’abord tissé à Aubusson chez Picaud, il donne ensuite la plupart de ses cartons à Maurice Chassagne (dont aucune marque d’atelier, ni bolduc ne figurent jamais sur les tapisseries qu’il a tissées), mais il fut aussi tissé aux Manufactures Nationales, et « Consolation » orna le paquebot « France », preuve de l’inscription de l’artiste dans l’histoire de l’art français. Protagoniste majeur de l’abstraction lyrique, défendu par les principales galeries de l’époque (Jeanne Bucher, Louis Carré), Lanskoy, dont la peinture foisonnante s’épanouit parfois en fééries de couleurs (les roses, les mauves, les oranges… ont régulièrement droit de cité) parvient à se passer de ses caractéristiques empâtements lorsqu’il s’agit d’être tissé. De même, le lyrisme des formes y apparaît souvent plus contenu. -

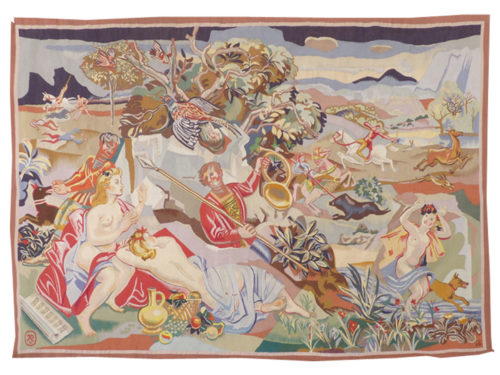

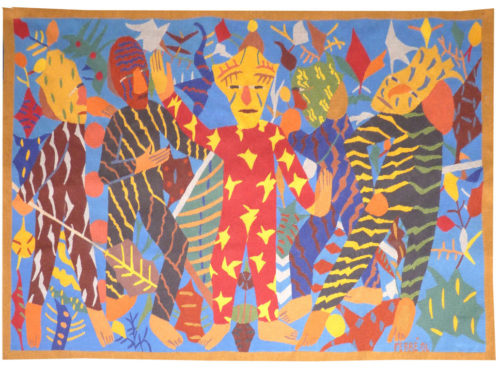

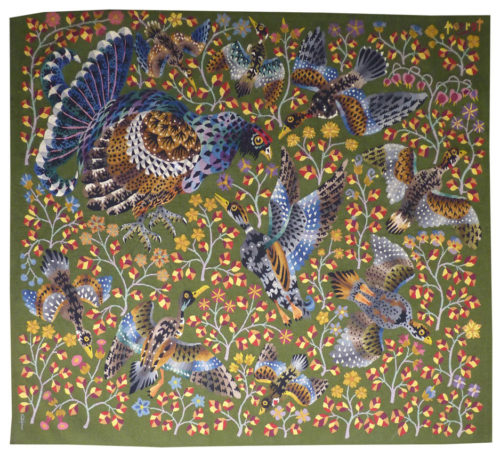

Nymphes et chasseurs

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton pour la Compagnie des Arts Français. 1941.La place d’André Planson dans l’histoire de la tapisserie est liée au rôle que voulût lui donner Jacques Adnet dans le cadre de la synthèse des arts prônée au sein de la Compagnie des Arts Français, dont il était directeur. Dès 1941, Adnet sollicite plusieurs peintres (Brianchon, Vera,…. et Planson) afin de réaliser des cartons de tapisserie, en lien avec le mobilier et l’architecture intérieure : “nous avons voulu démontrer que la tapisserie contemporaine trouve sa place dans un ensemble et peut aider efficacement à l’ambiance d’une pièce” (L. Chéronnet, Jacques Adnet, Art et Industrie, 1948). La compagnie des Arts Français organisa tout au long des années 40 des expositions de tapisserie dans ses locaux. Ces vélléités décoratives, importantes pour le renouveau de la Tapisserie, restent cependant éloignées des préoccupations de Lurçat et de ses épigones. Le style aimable et joyeux (qu’on songe aux réalisations contemporaines de Lurçat ou de Gromaire) de la Compagnie apparaît pleinement dans ce carton de 1941, qui réactualise les thèmes traditionnels de la tapisserie, à mi-chemin entre scène de chasse et plaisirs champêtres, dans une volonté de renouveau du grand goût décoratif. Si certaines innovations techniques de l’école de Lurçat sont déjà assimilées (tons comptés, gros point,…), on remarque que cette volonté décorative est encore influencée par la technique picturale (utilisation de la perspective, des dégradés dans les chairs,…) -

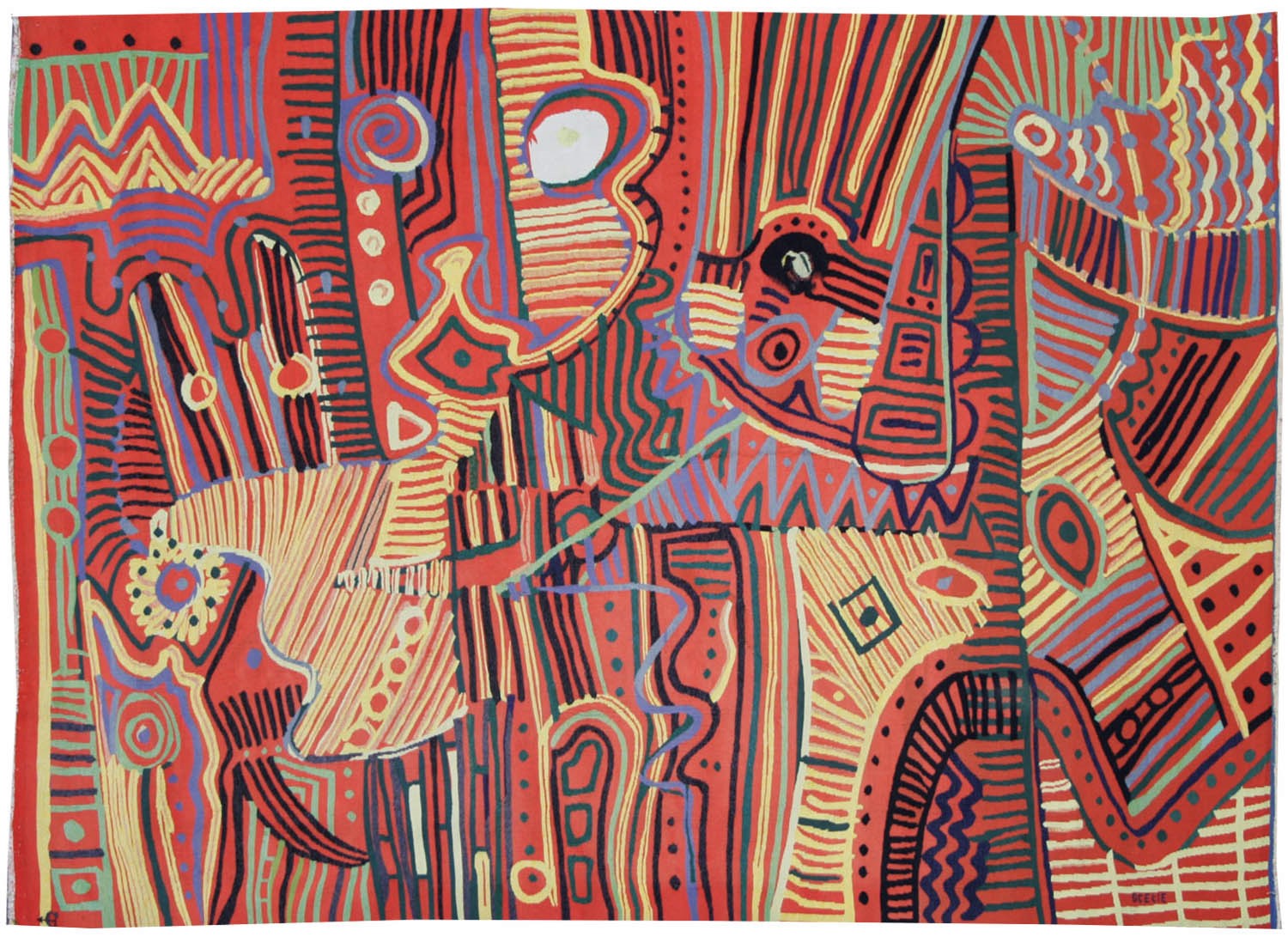

Composition

Peintre malheureusement quelque peu oublié aujourd’hui, bien qu’il fût l’un des premiers abstraits libanais, Assem Stétié (il est le frère du plus connu poète et critique Saleh Stétié, proche lui-même de nombreux artistes) a mené une œuvre personnelle à la fois lyrique et maîtrisée, faite de signes de couleurs pures, une forme de calligraphie personnelle, particulièrement dans les années 70, dont nous pouvons dater notre tapisserie.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Caron. Circa 1970. -

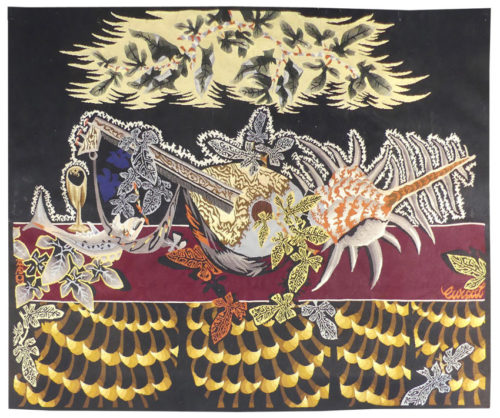

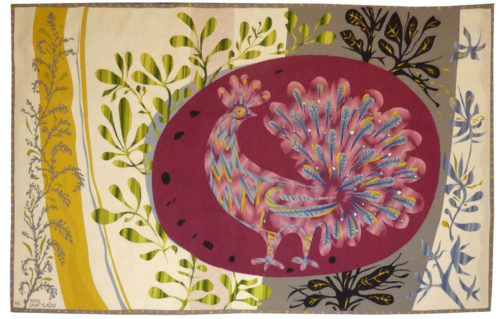

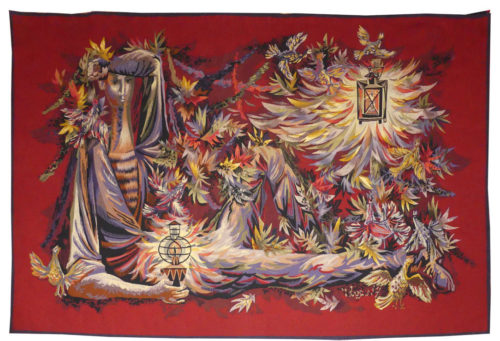

La cage aux oiseaux

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1980.Bien que dessinateur de soieries dans sa jeunesse, et concepteur de tableaux de grand format servant de manifestes lors d’expositions (« la peste en Beauce » de 1953 mesurait par exemple 250 x 360 cm), l’intérêt de Lorjou pour la tapisserie fut tardif : peut-être considérait-il la rudesse et la robustesse de son style inappropriés au tissage (ses proches, d’ailleurs, Rebeyrolle, Mottet, Sébire, … ne seront eux-mêmes jamais tissés). Dans les années 70 son style devient plus onirique et moins expressionniste : c’est alors qu’il donnera des cartons pour l’atelier Pinton. La gamme chromatique, les motifs d’oiseaux, sont caractéristiques du Lorjou des années 70 ; la matière des tableaux est restituée en tapisserie par les différences de points de tissage. -

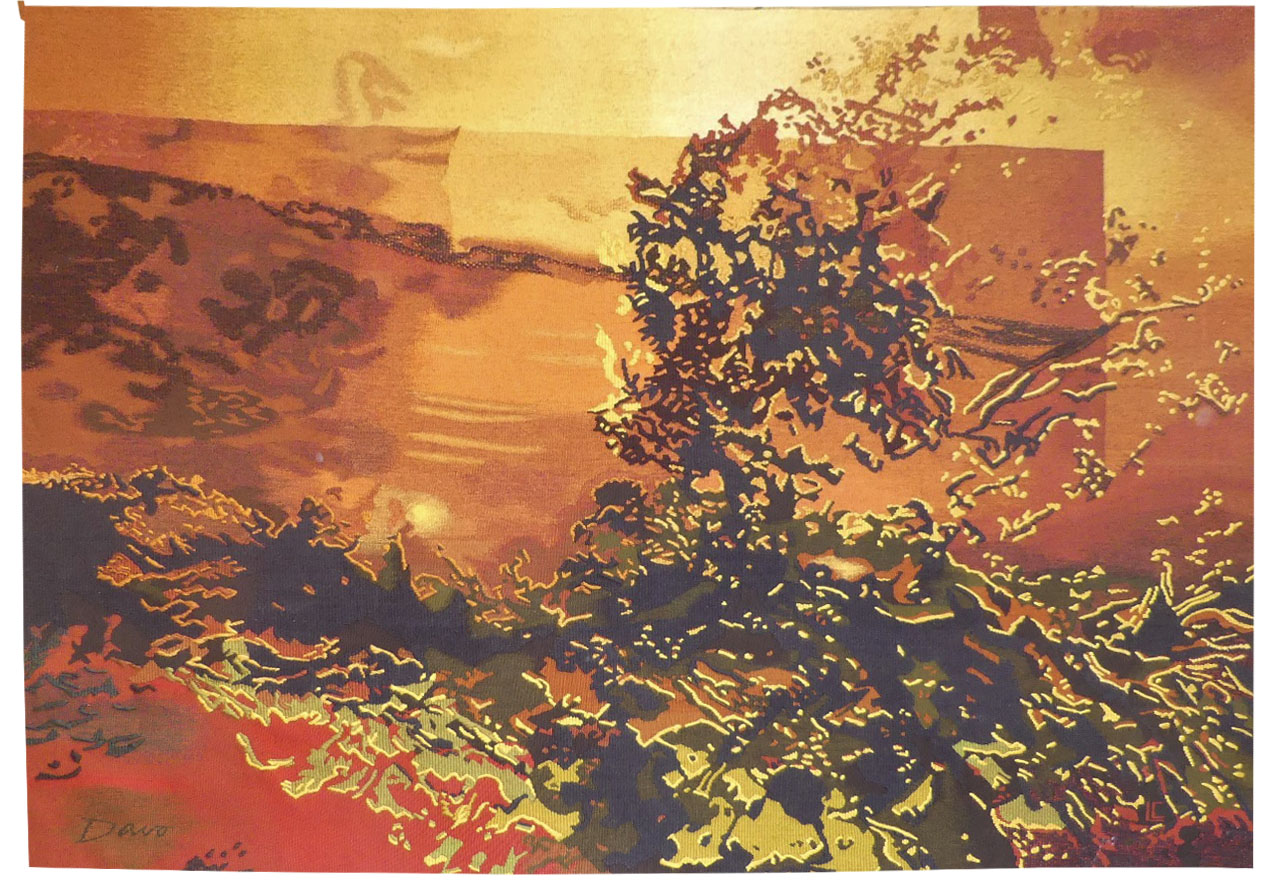

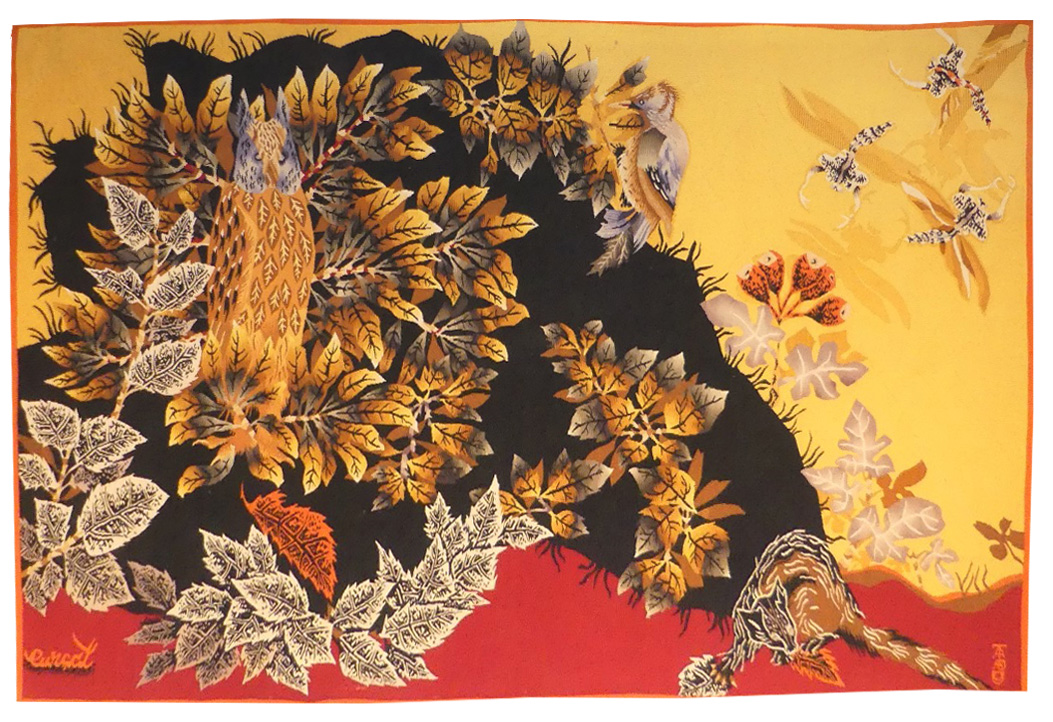

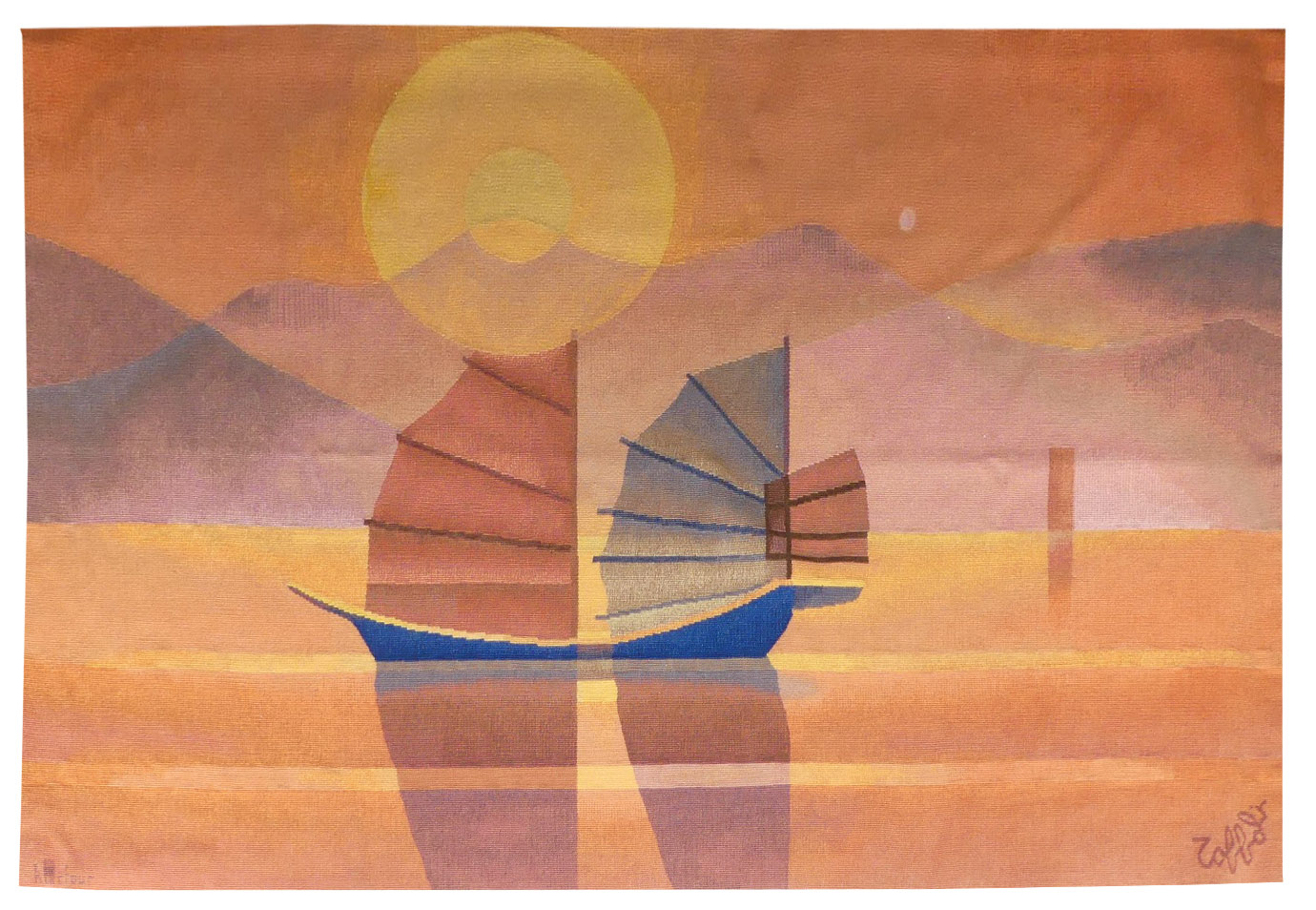

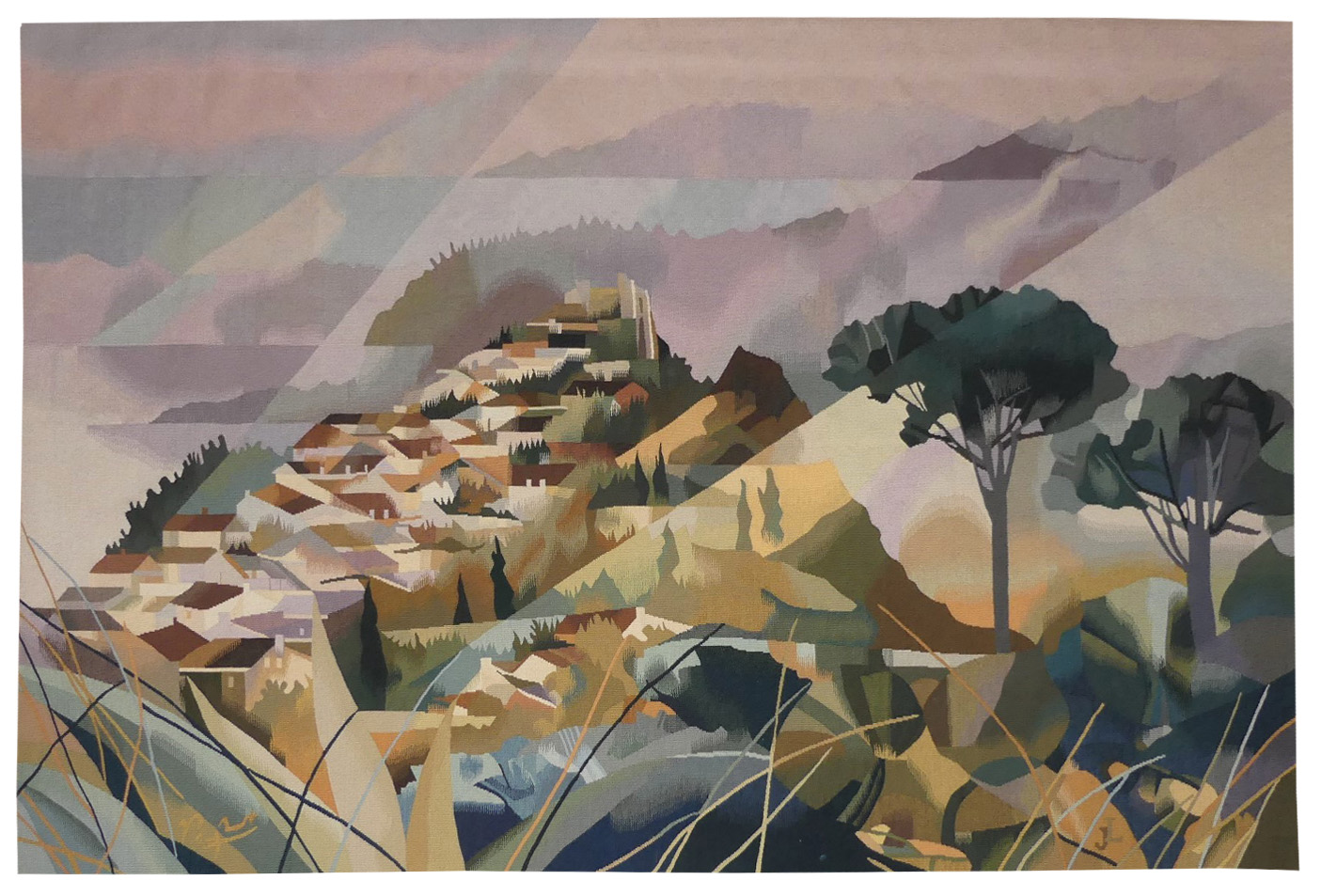

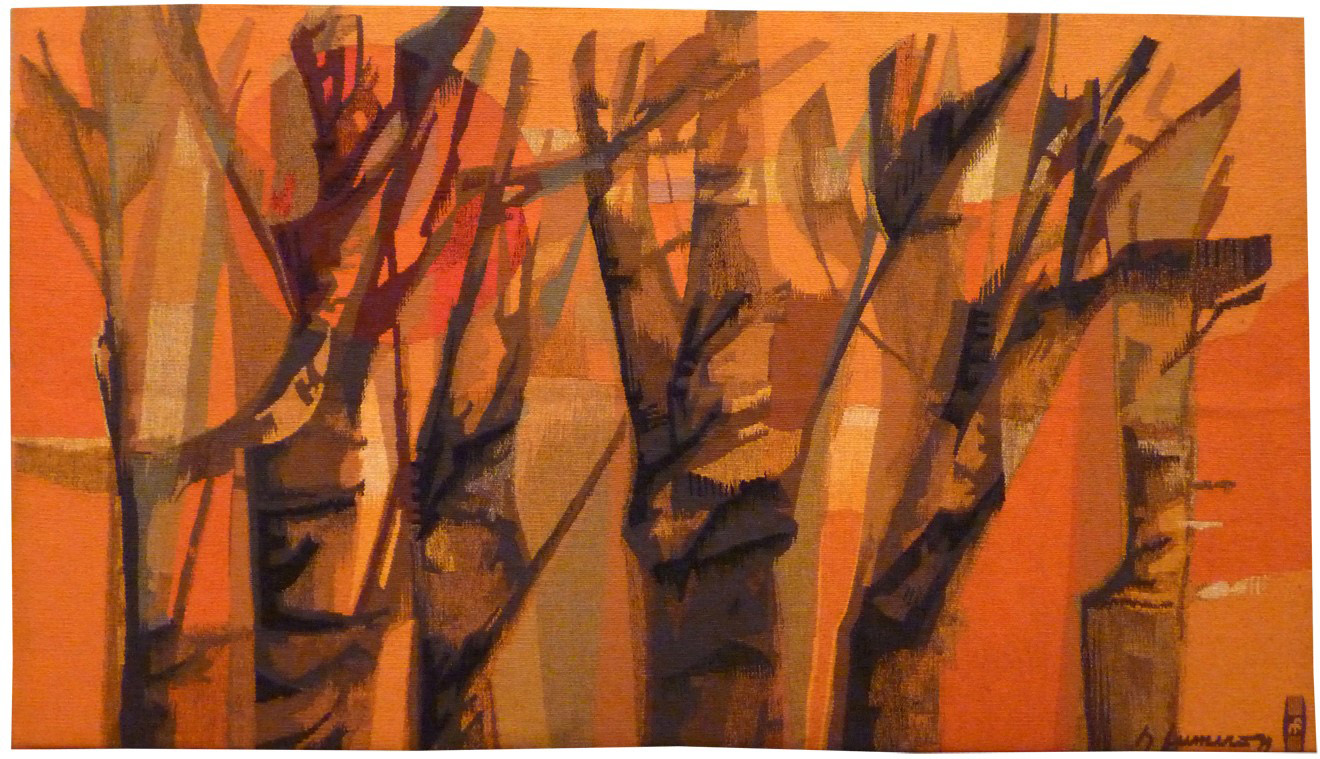

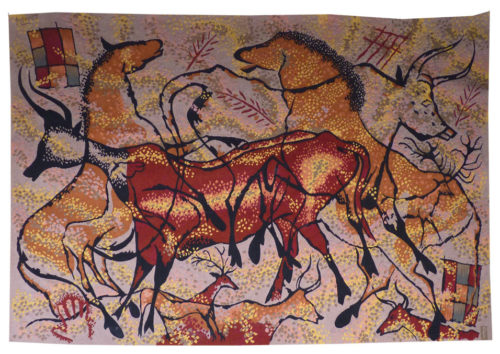

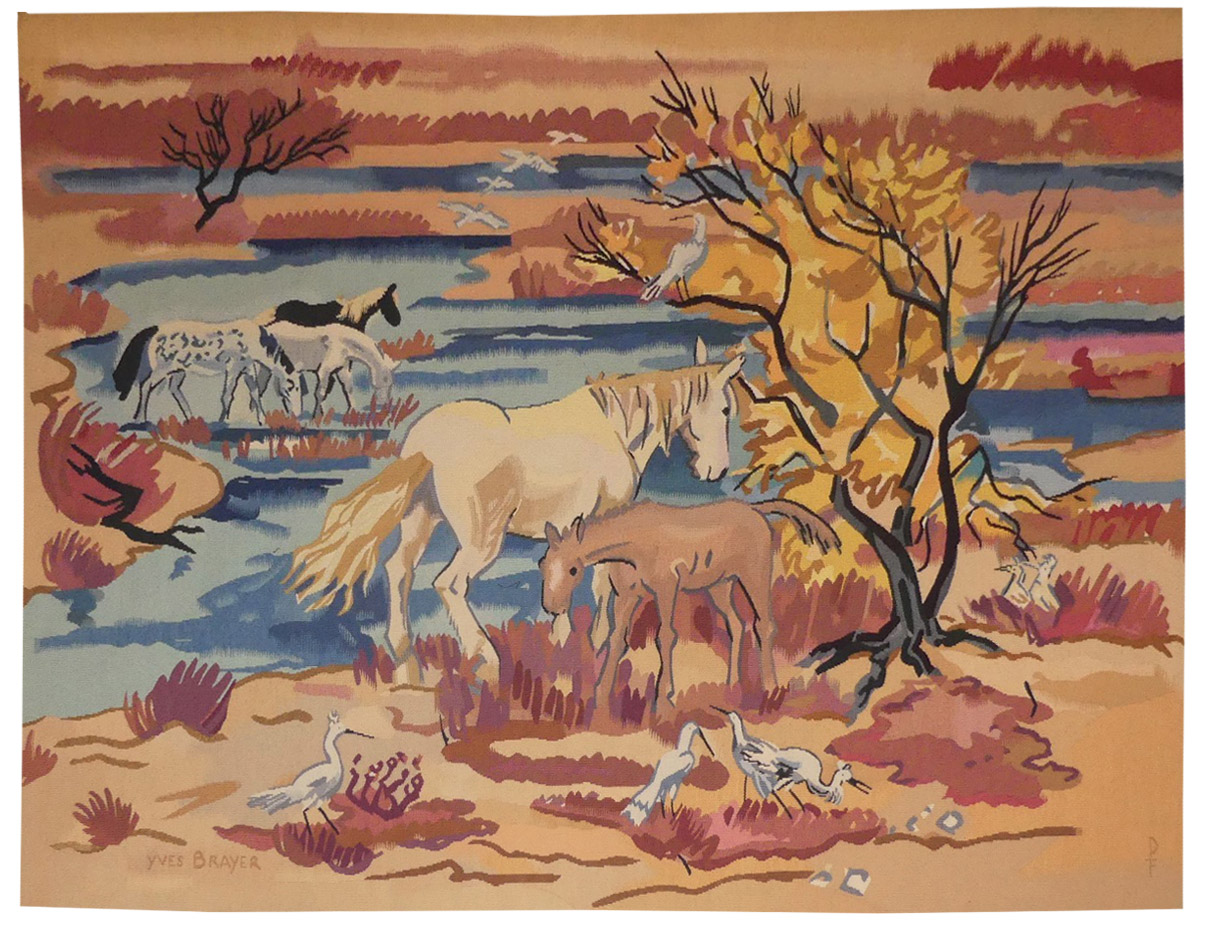

Camargue

Tapisserie d’Aubusson tissée dans les ateliers Pinton. Bolduc signé de l’artiste, n°4/6. 1963.Attiré par les grandes surfaces, sous l’influence d’Untersteller à l’Ecole des Beaux-Arts, Hilaire a éxécuté de nombreuses peintures murales. Logiquement, il a réalisé, à partir de 1949, en même temps que de nombreux artistes, stimulés par Lurçat (il fera partie à ses côtés de l’A.P.C.T., Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), de nombreux cartons (quelques dizaines), dont certains ont été tissés à Beauvais ou aux Gobelins. On retrouve son style figuratif cubisant (qui confine parfois à l’abstraction) dans ses cartons de tapisserie : dans le nôtre, mais aussi par exemple dans celui réalisé pour le Salon Fontainebleau du Paquebot France, “Sous-bois “(190 x 988 cm, tissage Pinton, reproduit dans Armelle Bouchet Mazas, le paquebot France, Paris, 2006, p.169), où formes et couleurs sont fragmentées de façon kaléidoscopique. “Camargue” est reproduit dans le classeur “Tapisserie d’Aubusson” édité par la Chambre de commerce et d’Industrie de Guéret au début des années 80 pour illustrer le savoir-faire des ateliers d’Aubusson.Bibliographie : Cat. Expo., Hilaire, oeuvre tissé, galerie Verrière, 1970 (reproduite) Cat. Expo. Hilaire, du trait à la lumière, Musée Départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, 2010. -

Composition

Proche de Bertholle et de Le Normand, avec lequel il réalise des fresques dans les années 40, Idoux donne son premier carton en 1946, et adhere à l’A.P.C.T. en 1951. Ses tapisseries, aux résonances géométriques et optiques harmonieusement rythmées (nous ne sommes qu’au début des années 50 !) sont un écho de ses realisations dans le domaine du vitrail (à Notre-Dame de Royan par exemple). Si le parcours d’Idoux en tapisserie est météorique (une vingtaine de cartons en une dizaine d’années), il atteindra néanmoins un point d’orgue officiel avec “Jardin Magique” et “Fée Mirabelle” tissées pour le salon des premières classes du paquebot “France” (“Jardin magique”est maintenant conservé à l’écomusée de Saint-Nazaire).Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Rivière des Borderies. Circa 1950. -

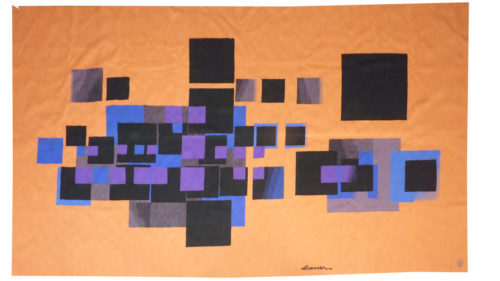

Galathée

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/4. 1970.Loewer réalise son premier carton en 1953; ses réalisations sont d’abord figuratives avant qu’il n’oblique (comme Matégot) vers l’abstraction, exclusivement géométrique chez Loewer. Il composera plus de 180 cartons, la plupart tissés par son ami Raymond Picaud. Tissée en un seul exemplaire d’après le catalogue raisonné, « Galathée » est représentative du style de l’artiste vers 1970, dont le signe plastique récurrent devient le carré, utilisé en superpositions. Bibliographie : Claude Loewer, l’évasion calculée : travaux de 1939 à 1993, catalogue raisonné des tapisseries de 1953 à 1974, Sylvio Acatos, Charlotte Hug, Walter Tschopp et Marc-Olivier Wahler, Artcatos, 1994, n°120 -

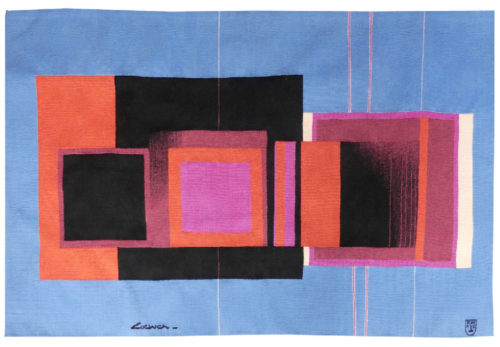

Argos

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1/4. 1971.Loewer réalise son premier carton en 1953; ses réalisations sont d’abord figuratives avant qu’il n’oblique (comme Matégot) vers l’abstraction, exclusivement géométrique chez Loewer. Il composera plus de 180 cartons, la plupart tissés par son ami Raymond Picaud. Vers 1971-1972, le style de Loewer devient plus épuré, avec des carrés moins nombreux, et des couleurs plus vives et bariolées. Comme souvent chez Loewer, notre tissage est unique. Bibliographie : Claude Loewer, l’évasion calculée : travaux de 1939 à 1993, catalogue raisonné des tapisseries de 1953 à 1974, Sylvio Acatos, Charlotte Hug, Walter Tschopp et Marc-Olivier Wahler, Artcatos, 1994, n°128 -

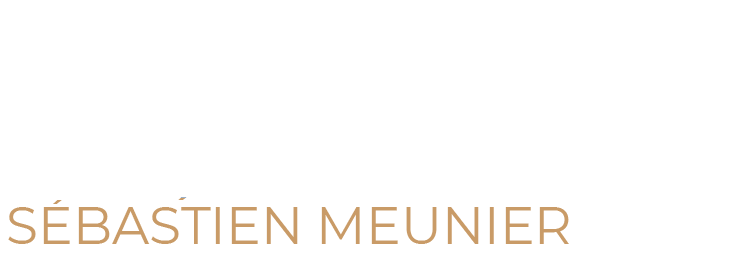

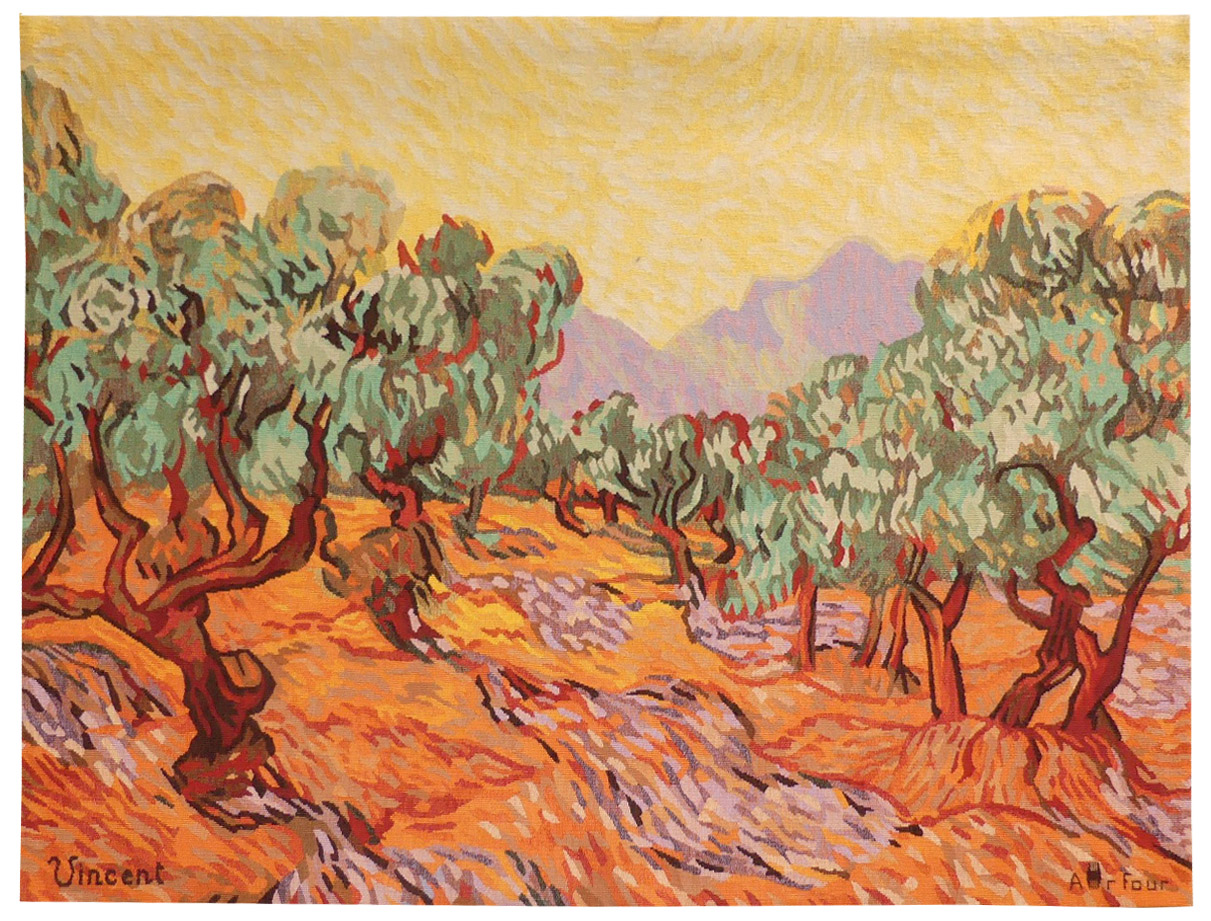

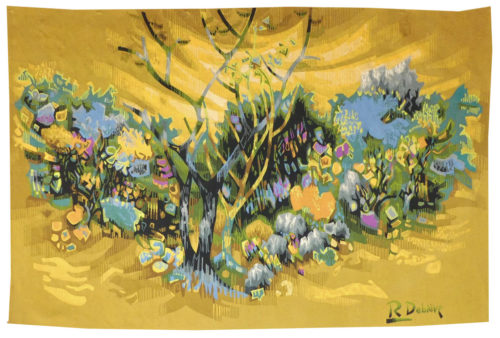

Oliviers avec ciel jaune et soleil

La manufacture Four reproduit en tapisserie, tissée à la main, certaines des grandes oeuvres de la peinture : ainsi Klee, Modigliani, Macke ou, ici, van Gogh ont été transcrits en laine, en reproduisant les nuances de matières et de touches des artistes.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc, n°6/6. D'après une oeuvre de l'artiste de 1889, conservée au Minneapolis Institute of Arts. -

Melinjana

Installé à Venasque après avoir pratiqué son art aux Gobelins, Daniel Drouin a conçu de nombreuses tapisseries tissées sur métiers de haute lisse. La variété des matériaux, le goût pour l’abstraction, ainsi que le tissage par le concepteur du motif, répondent à certaines préoccupations de « la Nouvelle Tapisserie » d’alors, sans aller au-delà des 2 dimensions néanmoins.Tapisserie tissée par l’atelier de la Tuilière. Avec son bolduc. Circa 1970. -

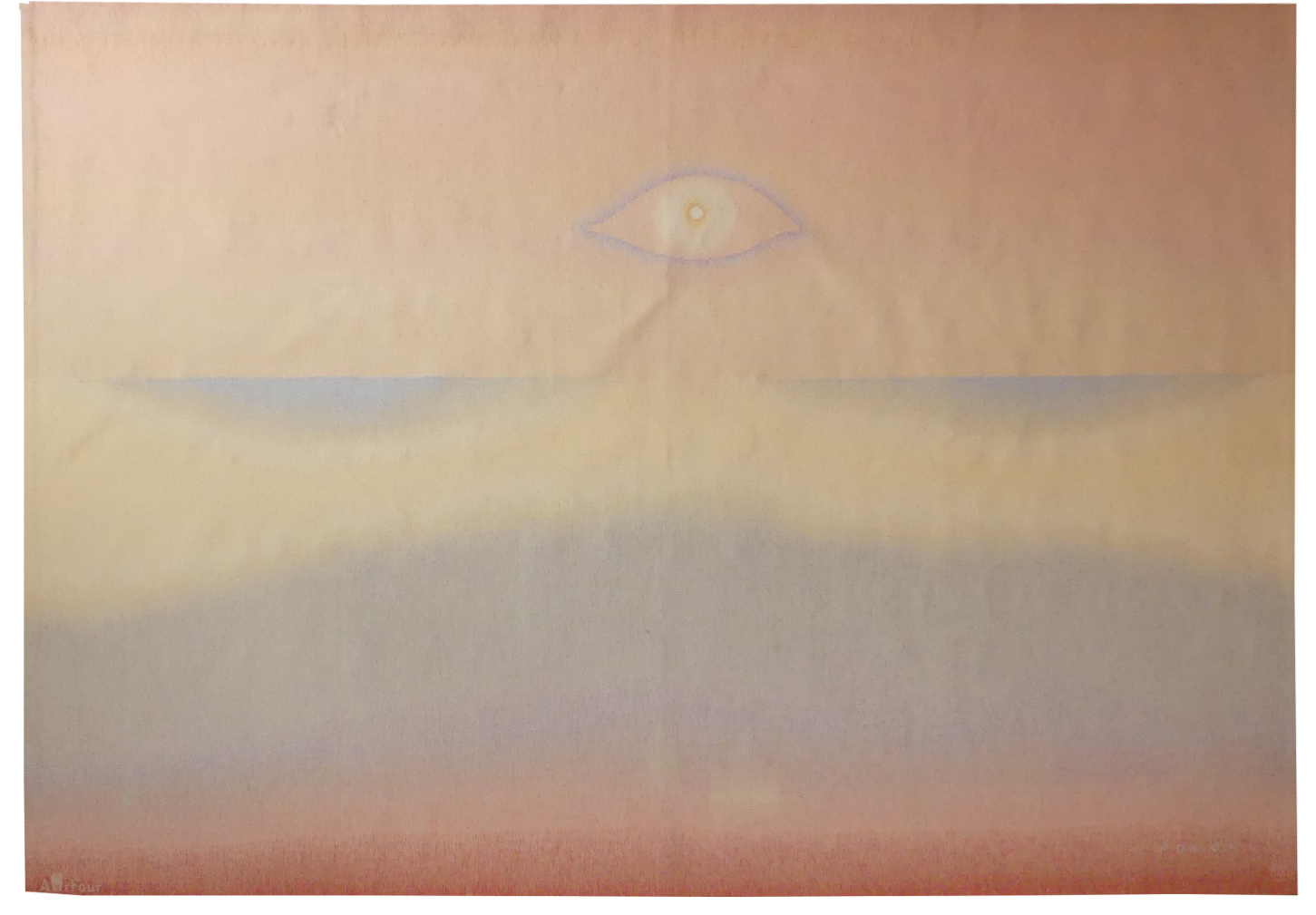

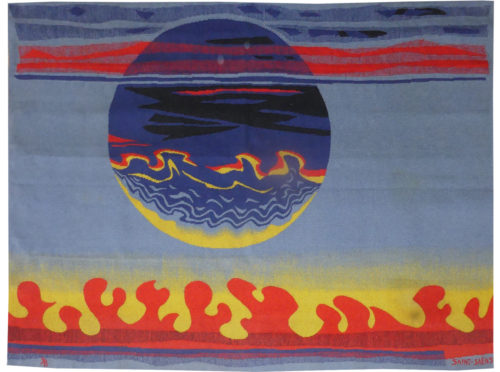

Soleil pour Maria Pia

Tapisserie d'Aubusson tissée par les ateliers Pinton frères. Avec son bolduc, n°1/3. Circa 1970. Holger a été élève à l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. -

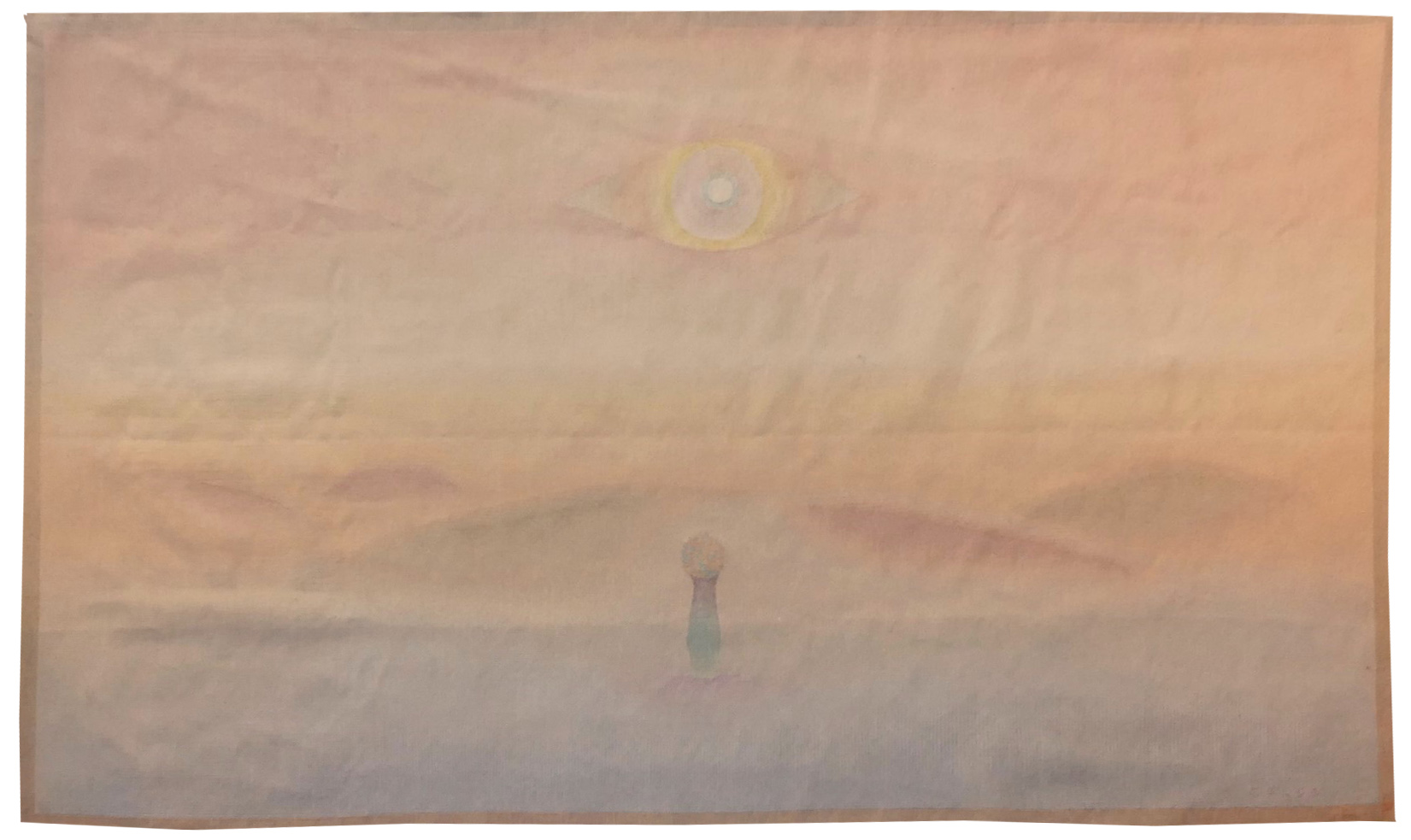

Sonnen-Vision (Soleils-Vision)

Tapisserie tissée par la Münchener Gobelin Manufaktur. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1975.Holger a été élève à l’Ecole Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, et a travaillé avec Lurçat avant la mort de celui-ci, en 1966. Il a réalisé de nombreux cartons oniriques tissés à Aubusson. Etabli aux Etats-Unis, il reste un infatigable défenseur, et témoin, de la tapisserie moderne, en organisant expositions et conférences sur le sujet. Certains de ses cartons ont été tissés dans les 2 manufactures en activité en Allemagne, à Nuremberg et Münich, au point d’Aubusson. -

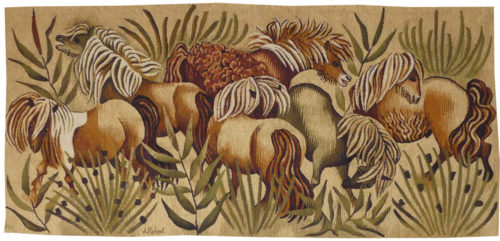

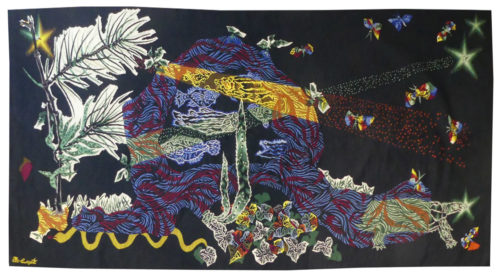

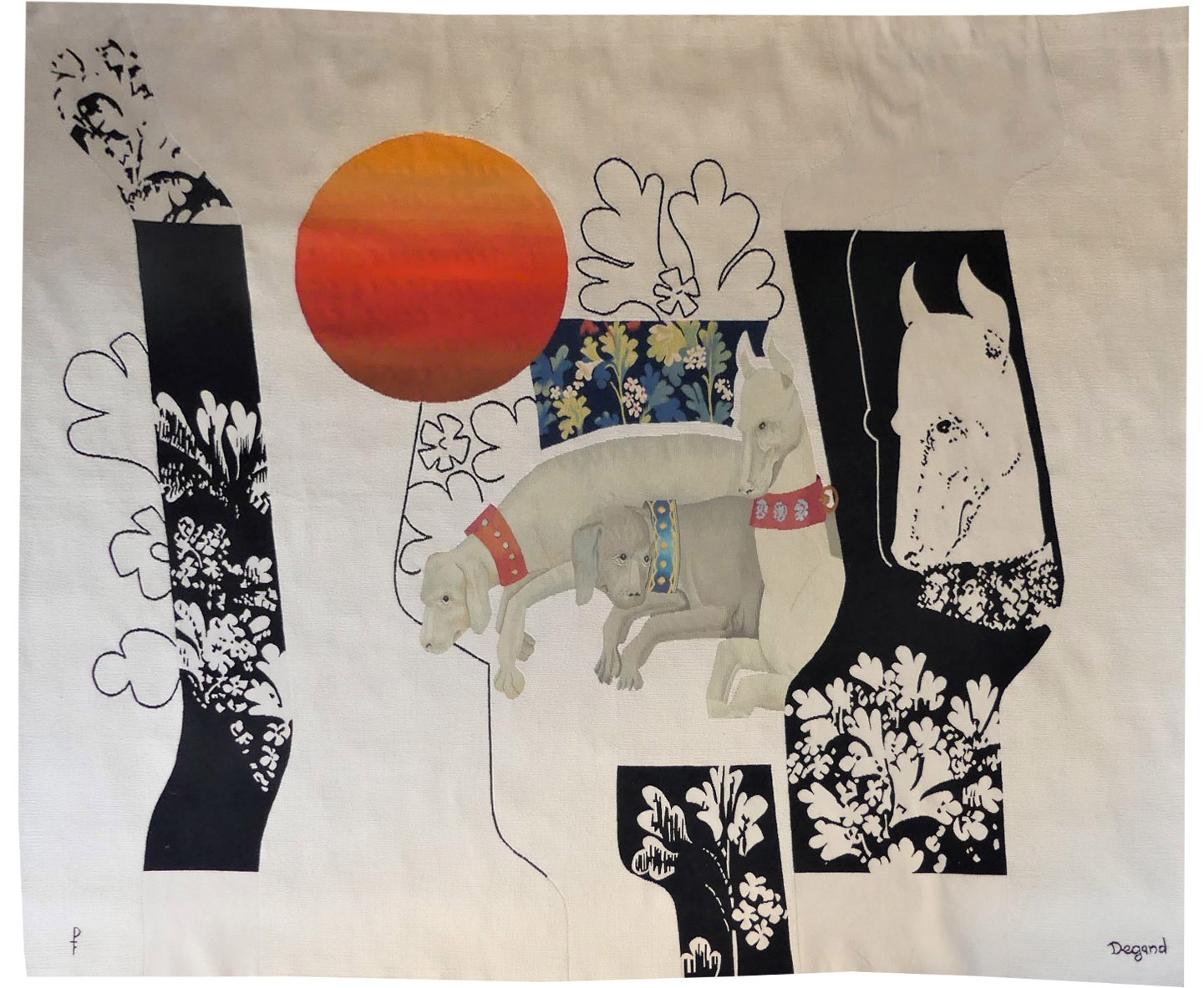

Technique de groupe

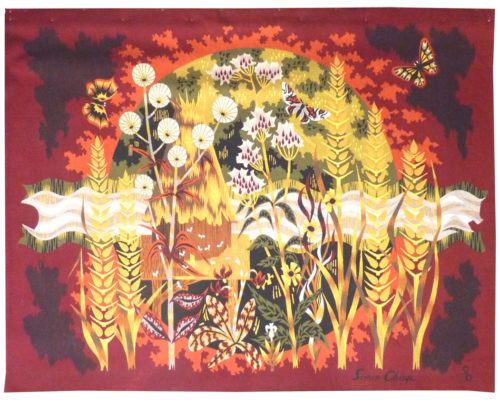

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Novion. Avec son bolduc. 1973.Moine bénédictin et enlumineur, Dom Robert rencontre Jean Lurçat en 1941 à l’abbaye d’En Calcat : sans qu’il cesse de dessiner (ses aquarelles, prises sur le motif, serviront de répertoire formel à ses tapisseries), son œuvre de cartonnier (il est membre de l’A.P.C.T. dès sa création) prend une ampleur considérable (une centaine de cartons, chiffrés), et connaît un succès jamais démenti. Son style est aisément reconnaissable : refus de la perspective, sujets inspirés de la Nature (d’une nature paradisiaque) où flore et faune traités de façon imagée s’entremêlent joyeusement dans une foisonnante exubérance, et où l’on décèle l’influence des tapisseries mille-fleurs médiévales ; poétiques et colorés, les cartons de Dom Robert incarnent l’ascèse spirituelle de leur auteur. Inauguré au printemps 2015, le musée Dom Robert est établi à Sorèze, dans le Tarn, au sein de l’ancienne Abbaye-école. Si le thème des chevaux est un classique chez Dom Robert ( cf. »Dartmoor », « Compagnons de la marjolaine », « Farfadet »,….), la spécificité de « Technique de groupe » réside dans sa conception, et dans des aspects techniques, justement : exceptionnellement, le carton n’est pas numéroté ; à la demande de Novion, alors professeur à l’école Nationale d’Art Décoratif d’Aubusson, dom Robert conçut un lavis aquarellé (conservé au musée de Sorèze), permettant une interprétation plus libre de la part du lissier, et un rendu radicalement différent des tissages Goubely ou Tabard. Bibliographie : Cat. Expo. Dom Robert, tapisseries récentes, Paris, Galerie la Demeure, 1974, ill. p.9 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Julliard, 1980, ill. p. 68-69 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Siloë-Sodec, 1990, ill. p.116-117 Cat. Expo. Dom Robert, œuvre tissé, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1990, ill. Collectif, la clef des champs, Dom Robert, Editions Privat, 2003, ill. p.109 -

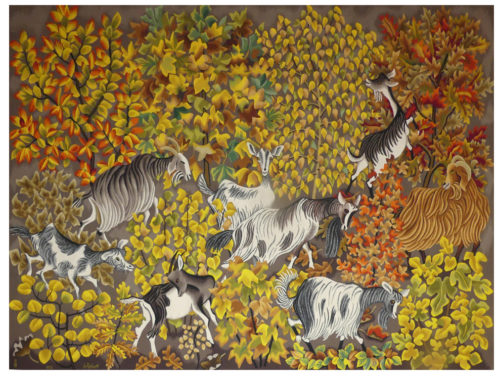

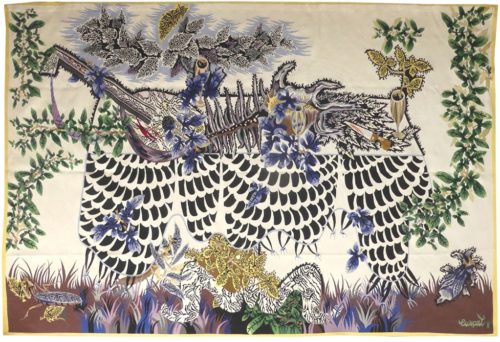

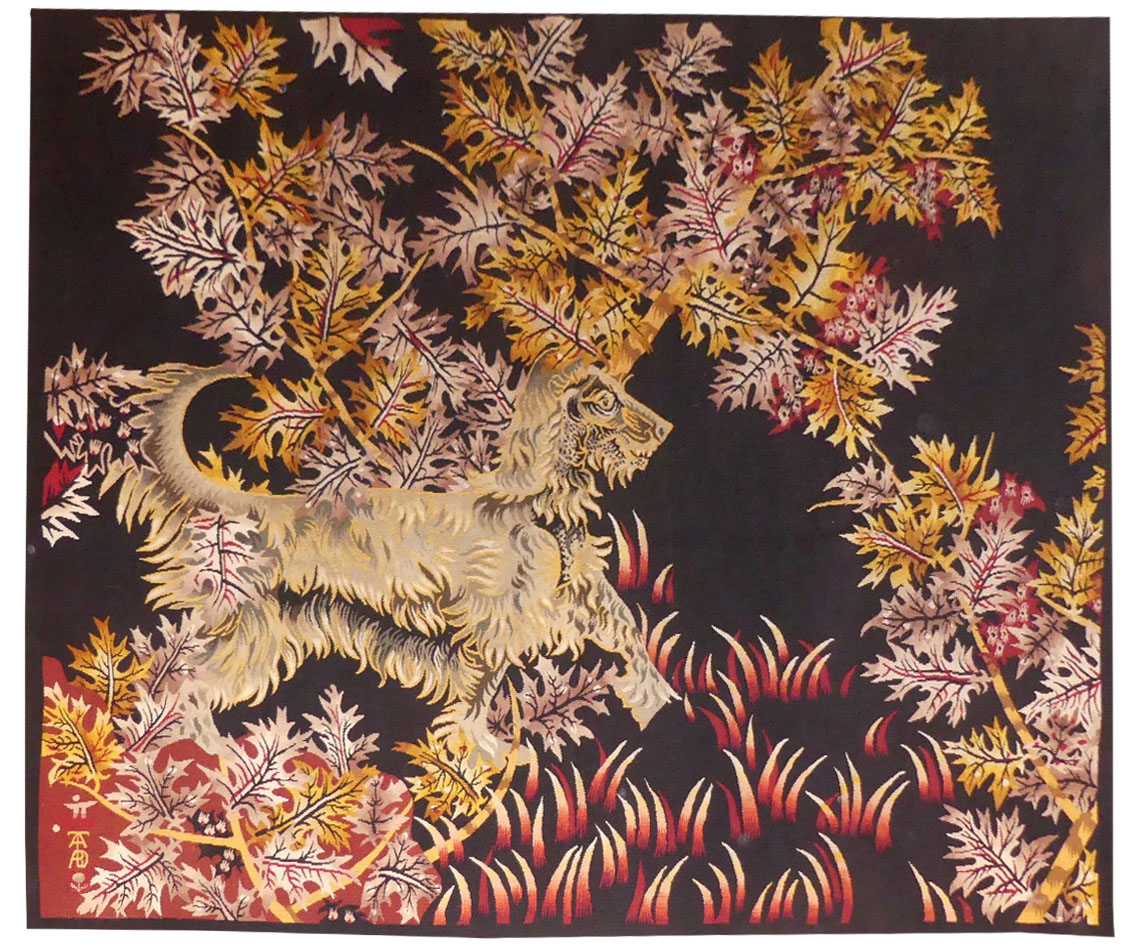

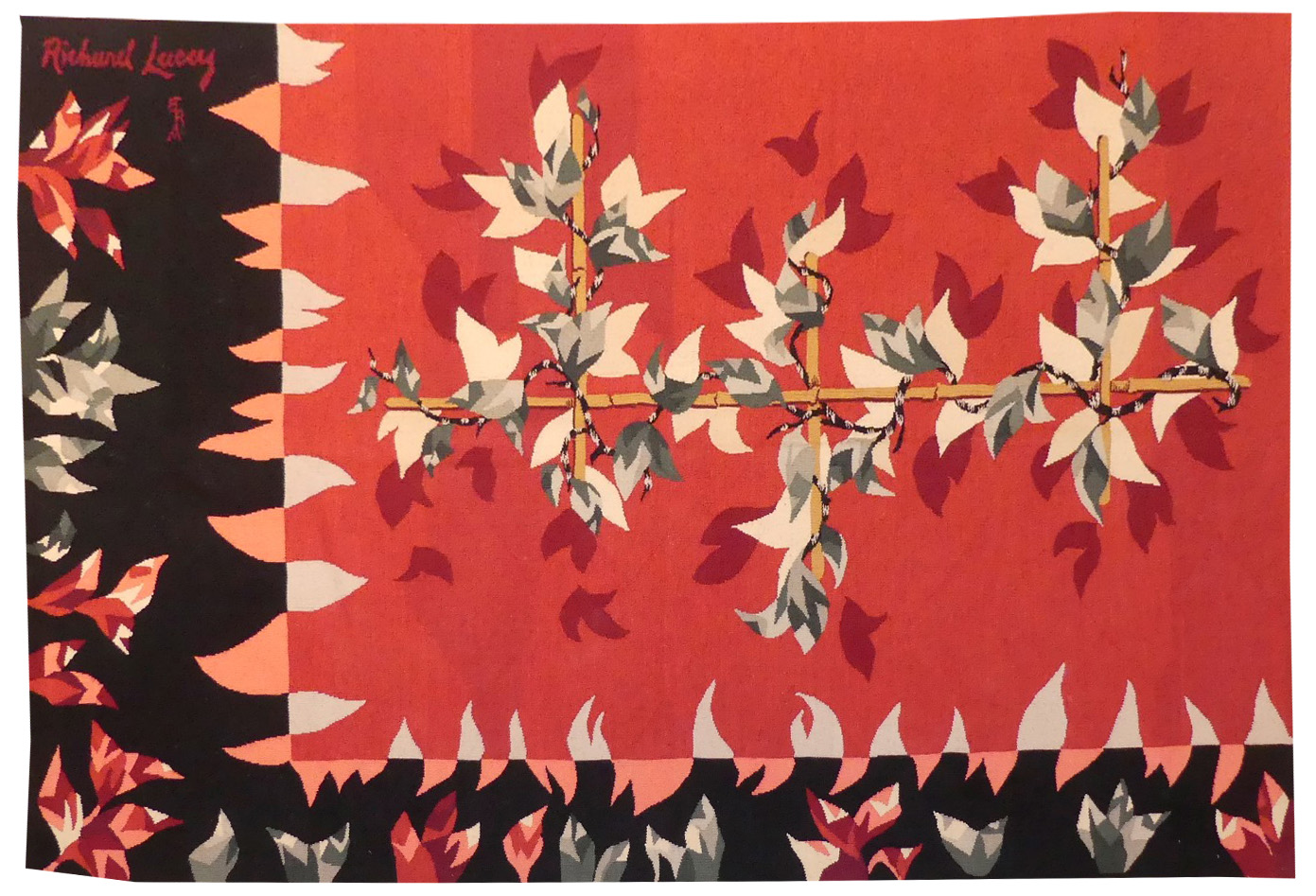

Chèvrefeuilles

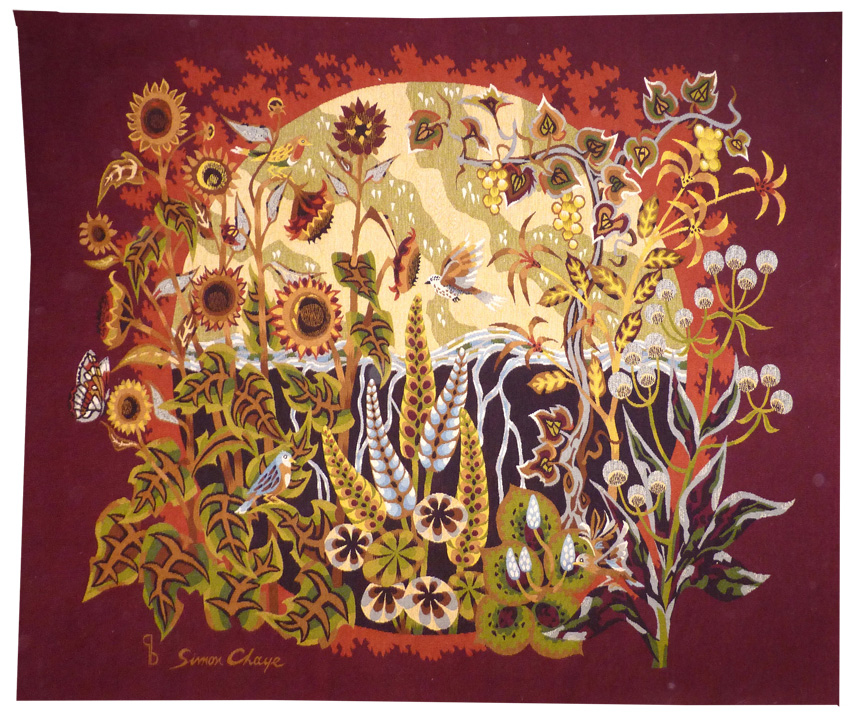

Tapisserie d’Aubusson tissée dans l’atelier Goubely. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°1. 1973. Moine bénédictin et enlumineur, Dom Robert rencontre Jean Lurçat en 1941 à l’abbaye d’En Calcat : sans qu’il cesse de dessiner (ses aquarelles, prises sur le motif, serviront de répertoire formel à ses tapisseries), son œuvre de cartonnier (il est membre de l’A.P.C.T. dès sa création) prend une ampleur considérable (une centaine de cartons, chiffrés), et connaît un succès jamais démenti. Son style est aisément reconnaissable : refus de la perspective, sujets inspirés de la Nature (d’une nature paradisiaque) où flore et faune traités de façon imagée s’entremêlent joyeusement dans une foisonnante exubérance, et où l’on décèle l’influence des tapisseries mille-fleurs médiévales ; poétiques et colorés, les cartons de Dom Robert incarnent l’ascèse spirituelle de leur auteur. Inauguré au printemps 2015, le musée Dom Robert est établi à Sorèze, dans le Tarn, au sein de l'ancienne Abbaye-école. Chèvres et feuilles dans toute leur variété, plutôt que « Chèvrefeuilles », dom Robert n’ayant jamais hésité sur les jeux de mots (cf. « Plein champ »). Le motif de la chèvre apparaît justement dans ce dernier carton, de 1970. Ici, à une échelle unique sur ce thème, les chèvres se déploient dans une nature automnale, rappel justement de « l’Automne », qui clôt en 1943 sa série sur les Saisons. Une tapisserie similaire est conservée à la Cité Internationale de la Tapisserie, à Aubusson. Bibliographie : Cat. Expo. Dom Robert, tapisseries récentes, galerie la Demeure, 1974, ill.p.15, carton, p.23 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Julliard, 1980, ill. p.70-71, détail en couverture, carton p.85 Collectif, Dom Robert, Tapisseries, Editions Siloë-Sodec, 1990, ill. p.62-67 Cat. Expo. Dom Robert, œuvre tissé, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1990 Cat. Expo. Hommage à Dom Robert, Musée départemental de la tapisserie, Aubusson, 1998 Collectif, la clef des champs, Dom Robert, Editions Privat, 2003, ill. p.124 Collectif, les saisons de Dom Robert, Tapisseries, Editions Hazan, 2014, ill p.164-167 B. Ythier, Guide du visiteur, Cité Internationale de la tapisserie d’Aubusson, ill. p.65 R. Guinot, hors-série la Montagne, une Cité pour la tapisserie d’Aubusson, 2018, ill. p.82 Collectif, la tapisserie française, Editions du Patrimoine, 2017, ill. 312-313 -

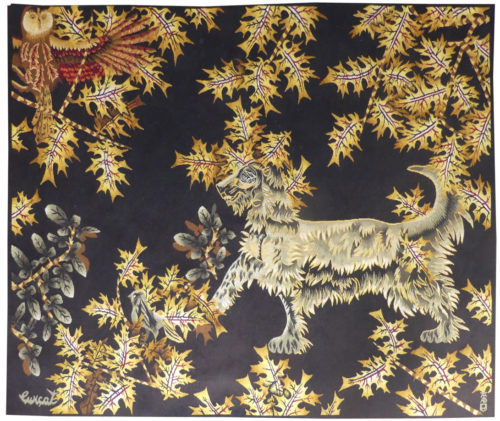

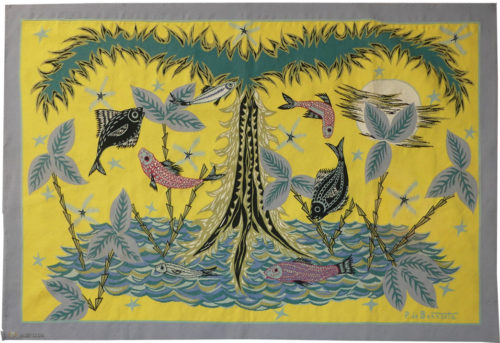

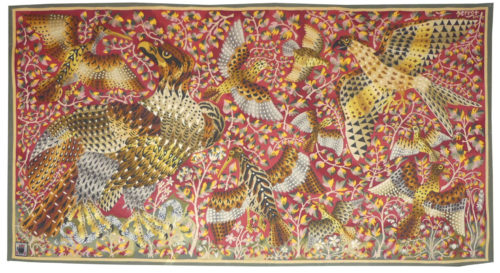

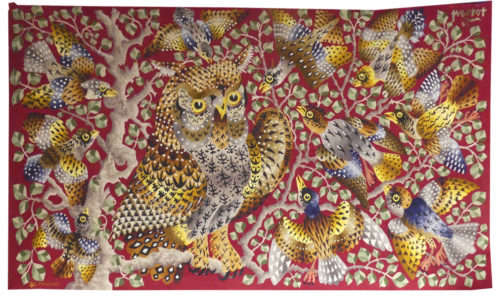

Ls chouettes

Tapisserie tissée par la manufacture de Wit. Circa 1960.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). A partir de 1955 ,et tout au long des années 60, la manufacture de Wit tissa un nombre considérable de tapisseries d’après Dubrunfaut, la figure humaine laissant bientôt place à des sujets floraux, et, surtout, d’oiseaux.Bibliographie : Cat. Expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -

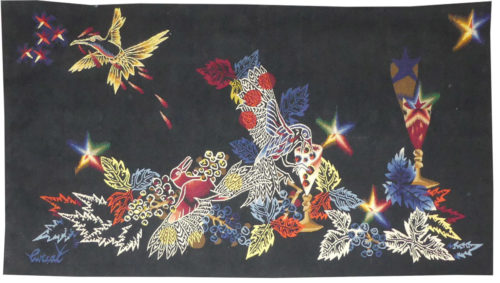

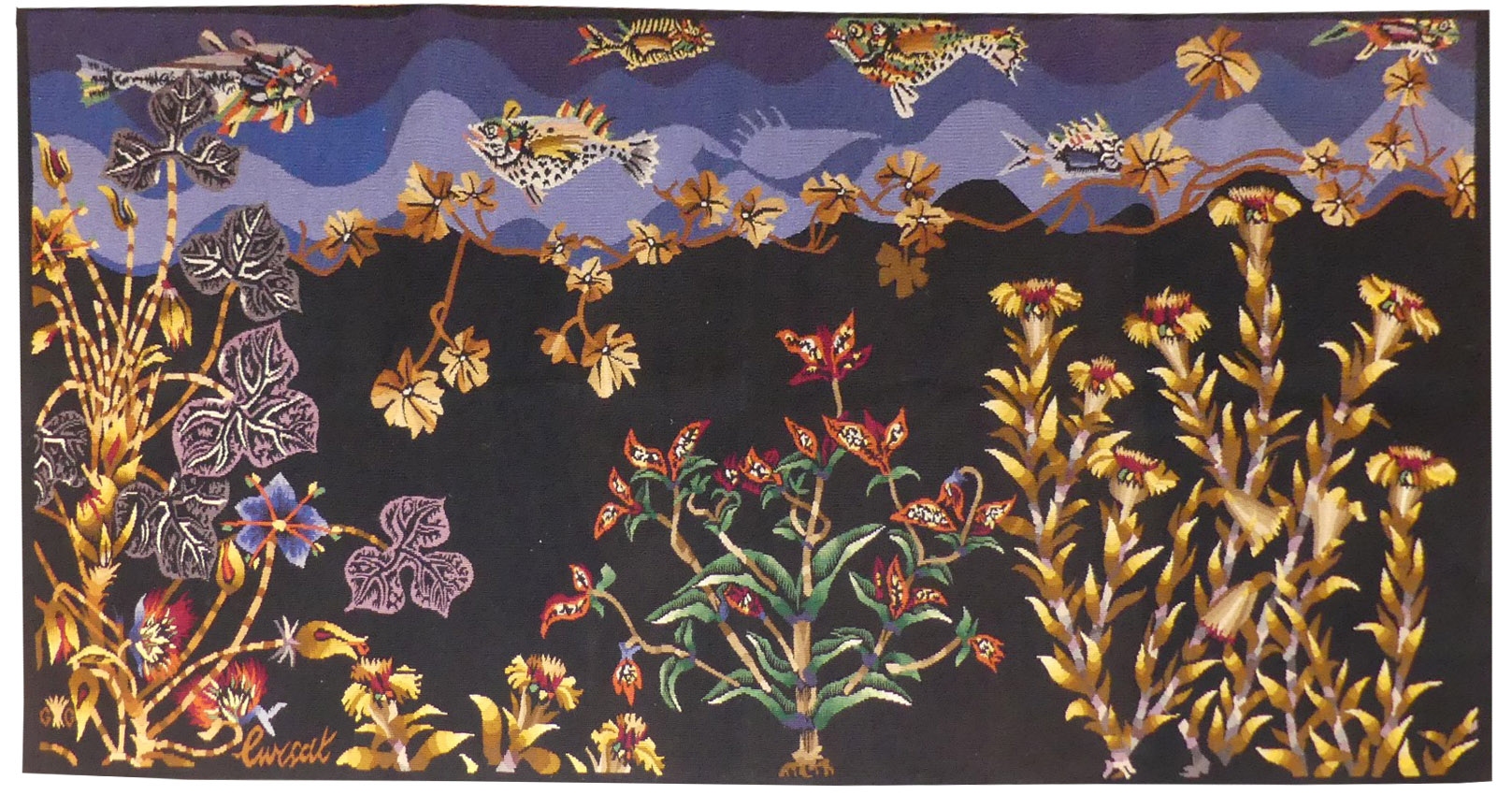

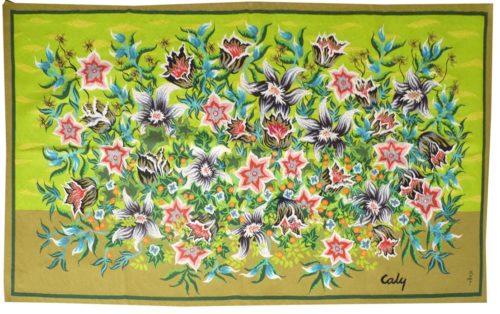

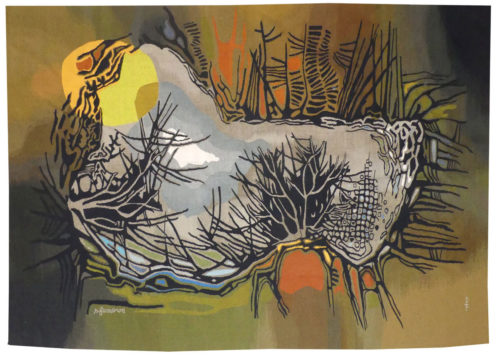

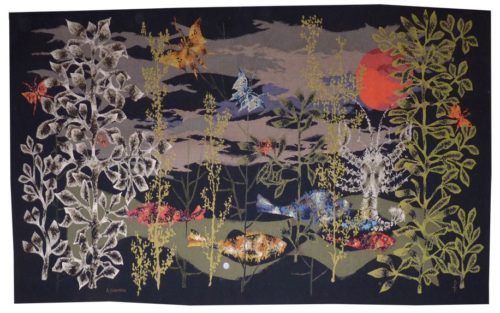

Flore des tropiques

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Four. Avec son bolduc, n°EA. Circa 1975.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Sur la fin de sa carrière, Dubrunfaut s’exprime dans un style féérique (aux formes acérées proches de Marc Petit), et dont la thématique (colibris et plantes exotiques) renvoie au Lurçat des années 50.Bibliographie : Cat. expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983 -

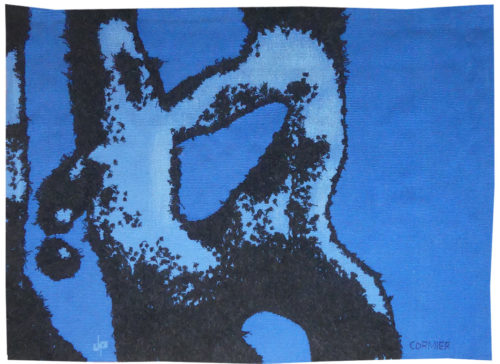

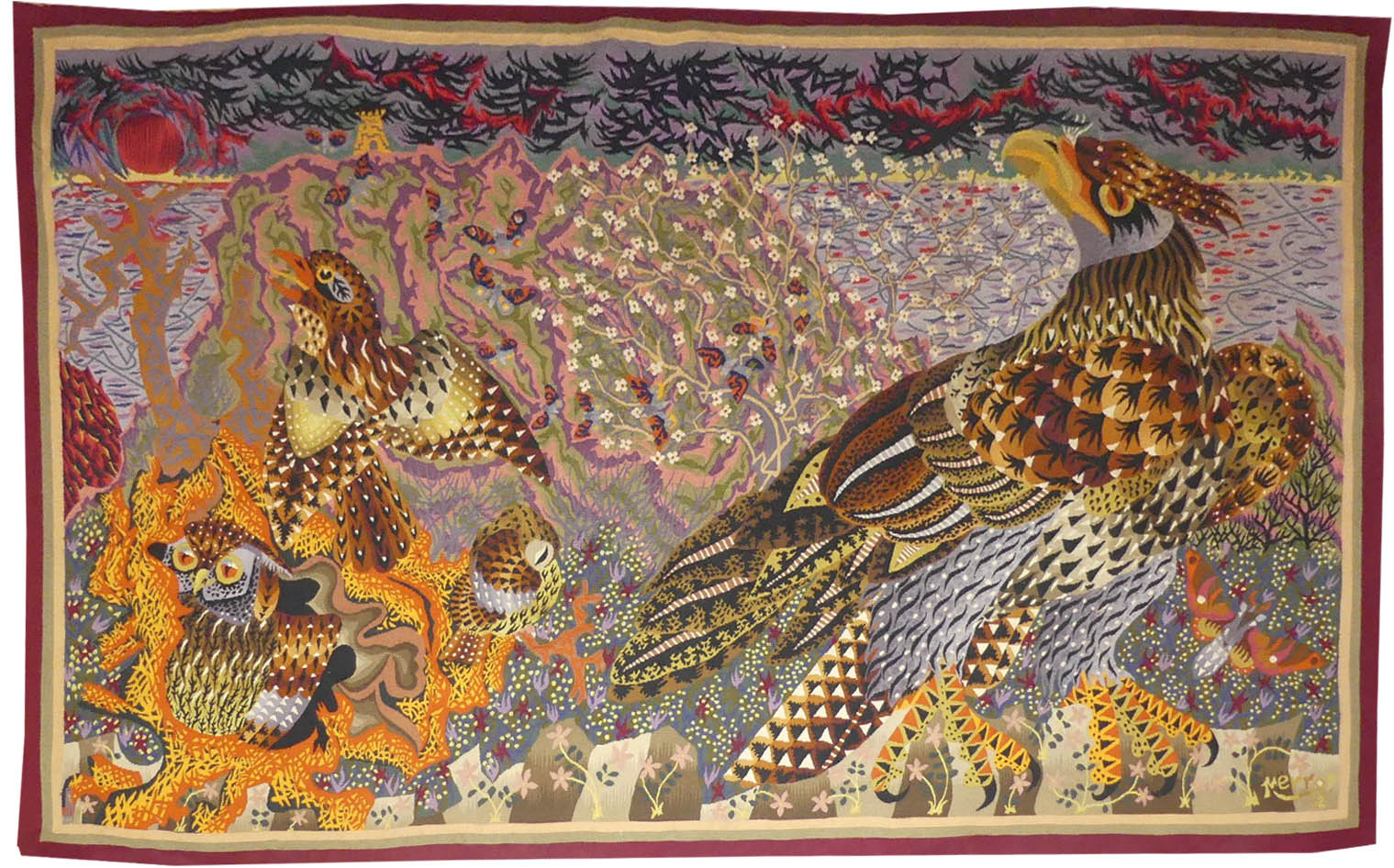

Le royal

Tapisserie d’Aubusson tissée dans l’atelier Simone André. Avec son bolduc signé. Circa 1965.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès 1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Le sujet, le fond bleu vif sont un écho à Perrot. Caractéristiques de Dubrunfaut sont ses feuilles-plumes : l’animal s’accapare le végétal. -

Double amitié

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Four. Avec son bolduc signé, n°EA1. 1972.Bibliographie : Cat. expo. Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983, n°239.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Sujet classique ; le titre néanmoins renvoie à une anthropomorphisation des relations entre animaux ; ainsi s’expriment alors les préoccupations sociales (utopiques ?) de l’artiste. -

Belle entente

Tapisserie tissée dans l’atelier DMD, à Tournai. Avec son bolduc. 1989.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Le titre renvoie aux préoccupations d’harmonie sociale de l’artiste : la figure humaine, omniprésente à ses débuts, revient illustrer une thématique irénique. Bibliographie : Exhibition catalogue Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -

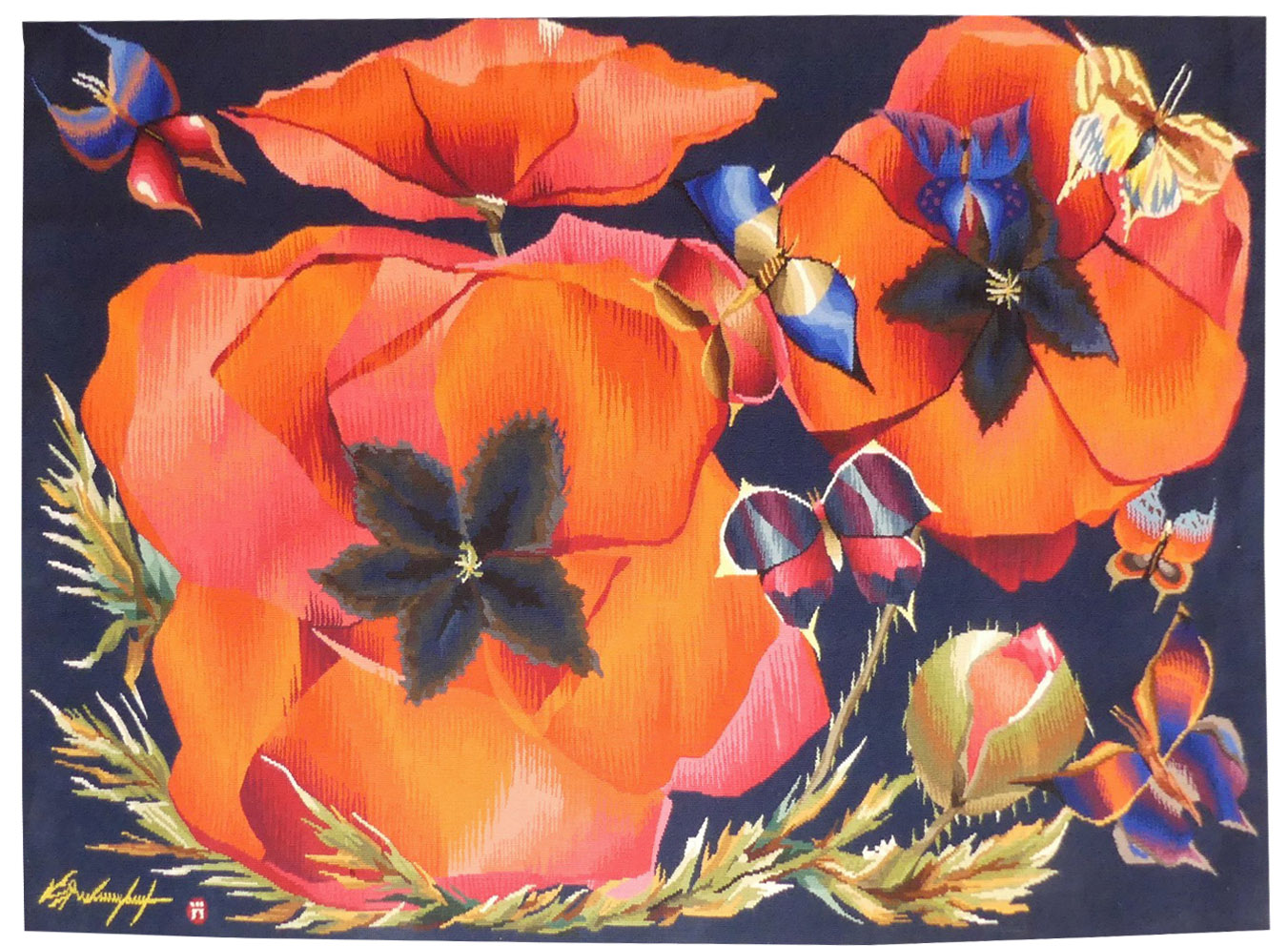

Fleurs

Tapisserie tissée au CRECIT. Avec son bolduc. 1999.Edmond Dubrunfaut peut-être considéré comme le grand rénovateur de la tapisserie belge au XXe siècle. Il fonde un atelier de tissage à Tournai dès 1942, puis crée en 1947 le Centre de Rénovation de la Tapisserie de Tournai . Il fournira pour différents ateliers belges (Chaudoir, de Wit,...) de nombreux cartons destinés notamment à orner les ambassades belges à travers le Monde. Par ailleurs, Dubrunfaut, de 1947 à 1978, enseigne l’art monumental à l’Académie des Beaux-Arts de Mons, puis, en 1979, participe à la création de la Fondation de la tapisserie, des arts du tissu et des arts muraux de Tournai, véritable conservatoire de la tapisserie en Wallonie. Son style, figuratif, usant de forts contrastes de couleurs souvent, est très inspiré par les animaux et la nature (comme Perrot par exemple, l'artiste a un fort tropisme pour l'ornithologie). Tapisserie tardive de Dubrunfaut, à la veine décorative toujours renouvelée, tissée au CRECIT à Tournai, où l’artiste a donné de nombreux cartons à tisser. Bibliography : Exhibition catalogue Dubrunfaut et la renaissance de la tapisserie, tableaux, dessins, peintures, Musée des Beaux-Arts de Mons, 1982-1983. -

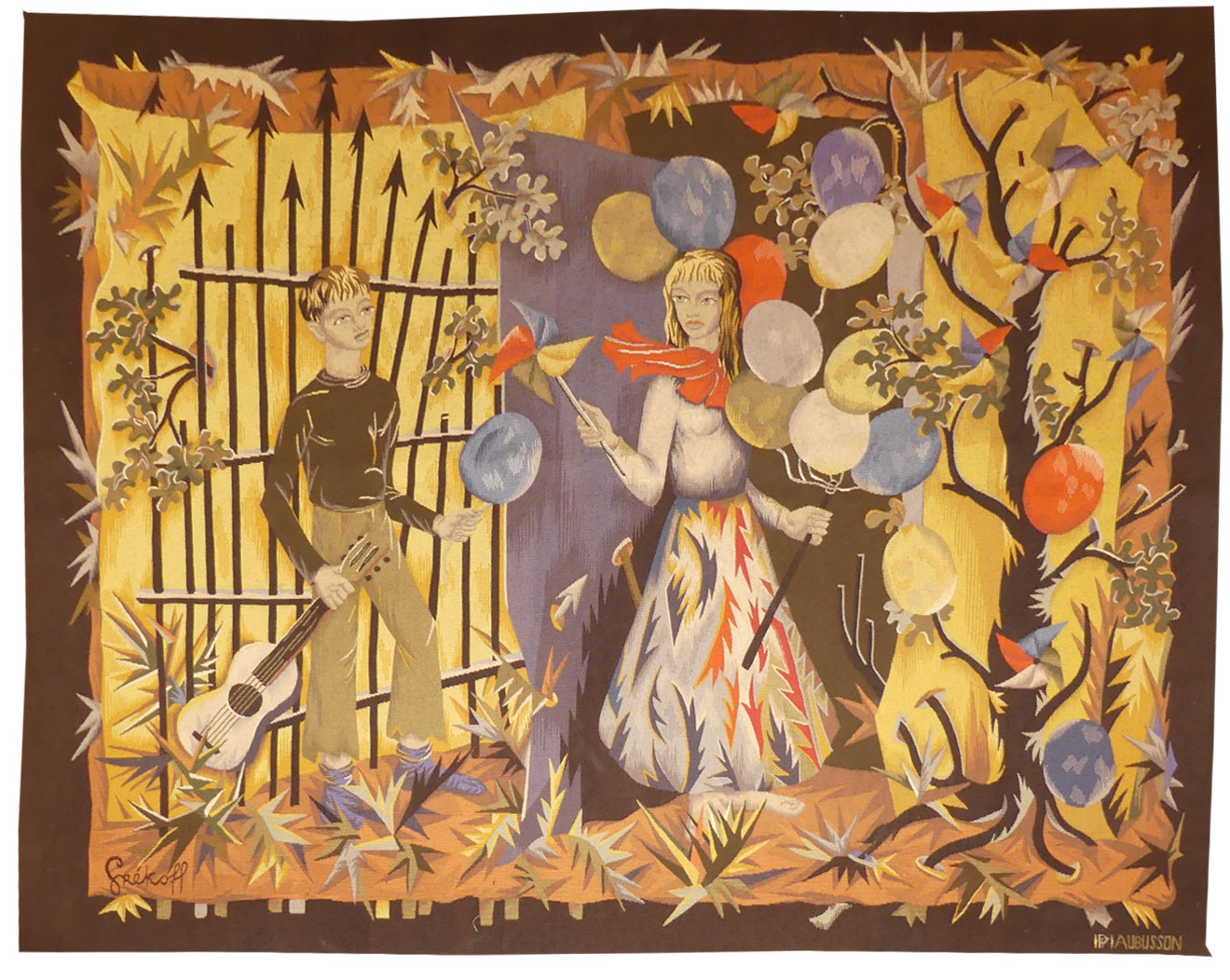

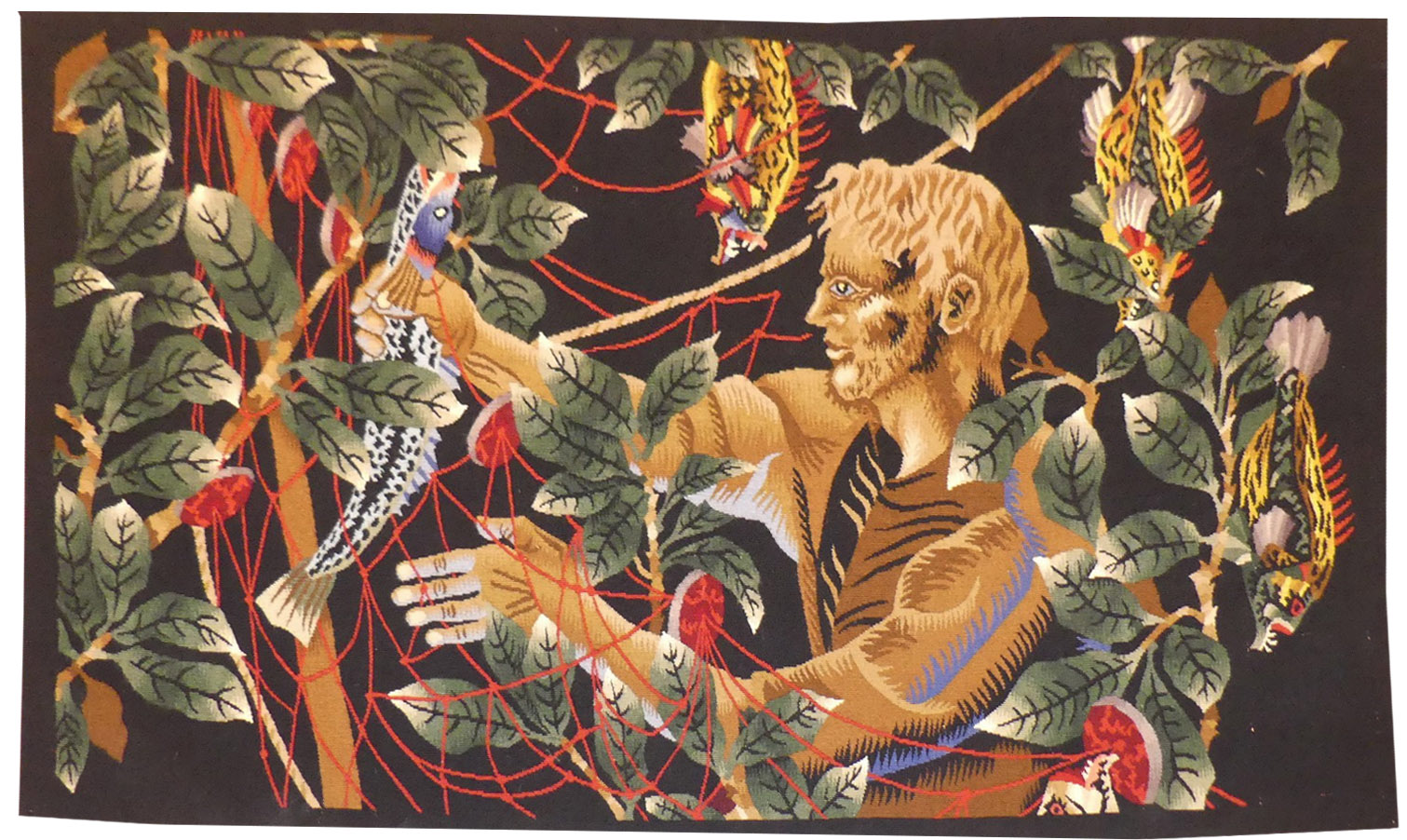

Le petit oiseleur

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc, n°1/6. Circa 1970.Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons. « Le petit oiseleur » relève d’une veine caractéristique de Grekoff où des enfants s’observent, mélancoliques, dans un paysage onirique se déployant sur un fond d’aplats colorés, comme l’illustration d’un conte. -

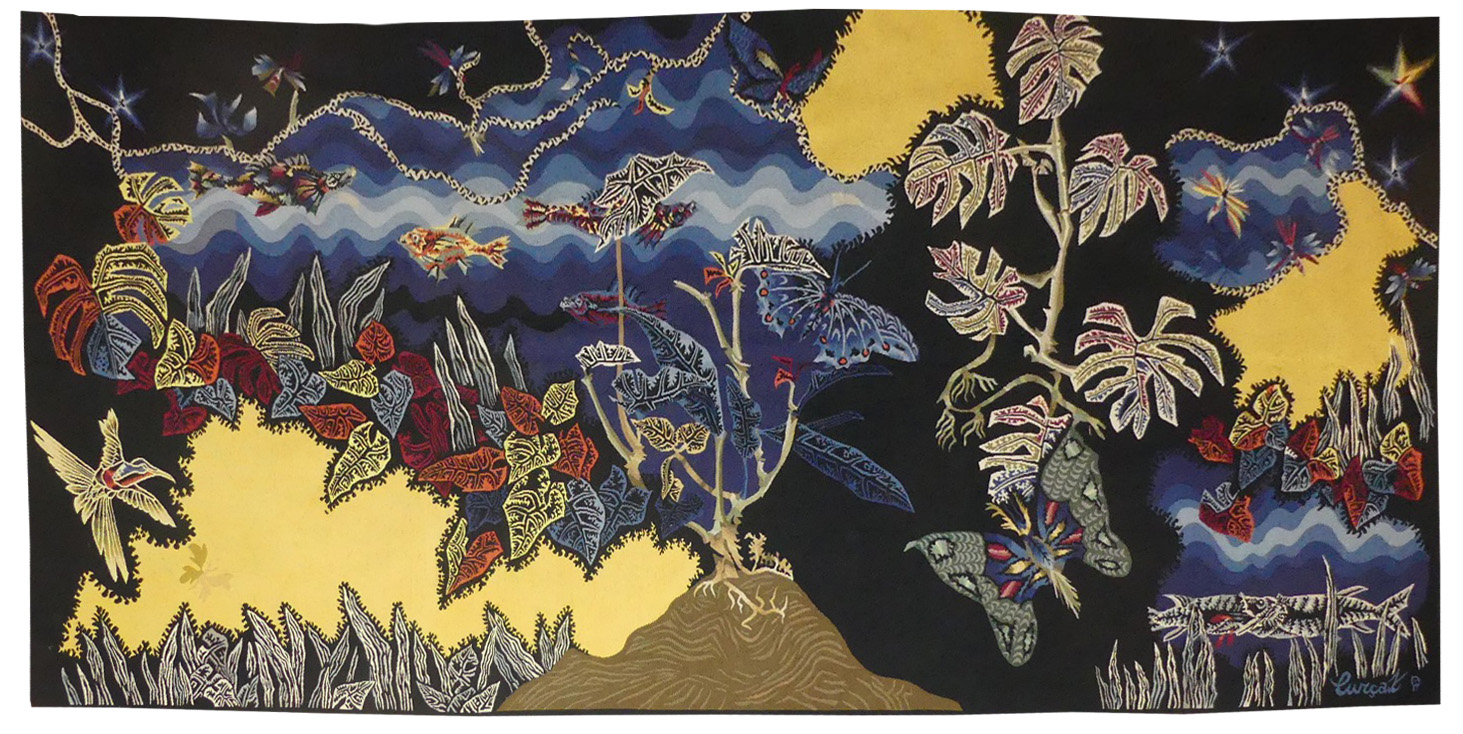

Poissons et grenouilles

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé, n°1/4. Circa 1970.Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons : fond noir, sous-marin, avec poissons et feuillages, se distinguent de Lurçat par la curieuse et amusante présence de grenouilles. -

Paysage bleu aux papillons

Elie Grekoff, proche de l'esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons : le nôtre témoigne de l'évolution de l'artiste à partir des années 60, avec la disparition de la figure humaine ou animale. Le thème de l'astre (soleil, lune) caché derrière des feuillages devient alors récurrent.Tapisserie tissée par l’ATA (Atelier de Tapisserie d'Angers) Avec son bolduc signé, n°1/4. Circa 1970. -

Chardons aux papillons blancs

Elie Grekoff, proche de l'esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons jusqu’au début des années 80. On retrouve ici les formes acérées typiques de la tapisserie de l’immédiat après-guerre. A noter, l’amusant débordement du cadre-bordure.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Caron. Avec son bolduc signé, n°EA. Circa 1970. -

Marchande d'illusions

Elie Grekoff, proche de l’esthétique de Lurçat, réalisera plus de 300 cartons. « Marchande d’illusions » relève d’une veine caractéristique de Grekoff où des enfants s’observent, mélancoliques, dans un décor de théâtre, comme une illustration de conte.Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Pinton. Avec son bolduc. Circa 1955. -

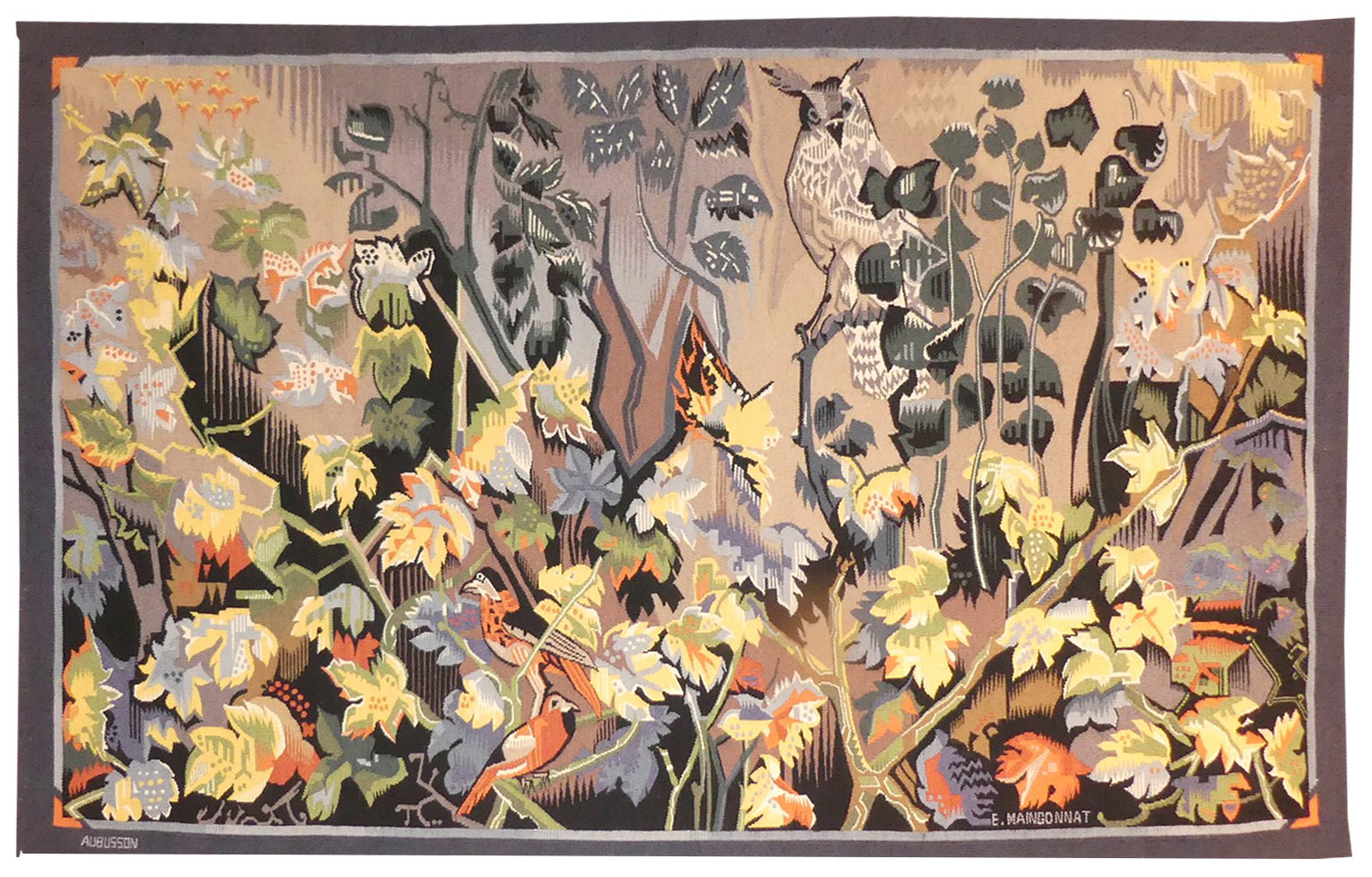

Le Hibou

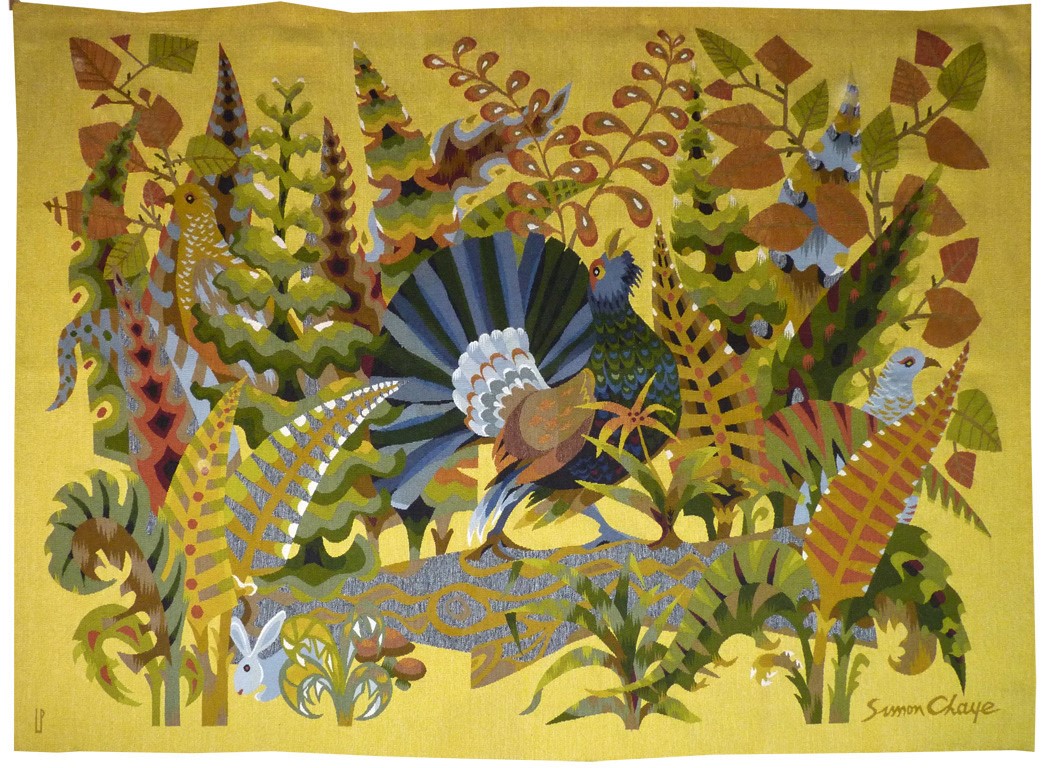

Elie Maingonnat a dirigé l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs d'Aubusson de 1930 à 1958, où il a succédé à Marius Martin (qui déjà préconisait la limitation des couleurs et l'emploi des hachures), dont il fut l'élève. En plus de ses responsabilités, Maingonnat s'adonne lui-même à la création de cartons : de denses motifs végétaux animés de quelques animaux, témoignage de la flore et de la faune limousine, revivifient le thème traditionnel des verdures des XVIIe-XVIIIe siècles. Notre carton est typique de l'oeuvre de Maingonnat : la faune et la flore locales, comme en symbiose, sont illustrées dans une gamme réduite de couleurs automnales. Bibliographie : Cat. Expo. Elie Maingonnat, Aubusson, Musée départemental de la Tapisserie, 1986-1987Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Avignon. Avec son bolduc signé de l'ayant-droit de l'artiste. 1959. -

Paris moderne

On ne sait que peu de choses sur l'artiste, mais elle a réalisé plusieurs cartons, qui seront tissés par les ateliers ART d'Antoine Behna. La vue topographique panoramique fût une des spécialités de l’atelier, « Paris Moderne » faisant écho au « Vieux Paris 1650 » de Bobot. Un exemplaire de chacune de ces tapisseries fut d’ailleurs offert au président Truman. Bibliographie : G. Janneau, A. Behna, Tapisseries de notre temps, 1950, ill. n°3 Catalogue Vente Millon-Robert, 3.10.1990, n°1, 31Tapisserie tissée par l’atelier de Colombes pour ART (Atelier de Rénovation de la Tapisserie). 1945. -

Composition

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Circa 1960.Né en 1912, Farvèze fait partie de la seconde génération de peintres-cartonniers, qui s’épanouit à partir de la fin des années 50, avec Grékoff, Ferréol, Petit, Potin,… Marqué par sa rencontre avec Gleizes puis par un séjour au Sénégal qui lui vaut de prestigieuses commandes publiques, il sera sélectionné pour participer à la 2e Biennale de Lausanne en 1965. Une stylisation haute en couleurs caractérise cette œuvre ; l’absence de bolduc, néanmoins, en empêche toute la compréhension : on distingue quelques formes animales…. ? -

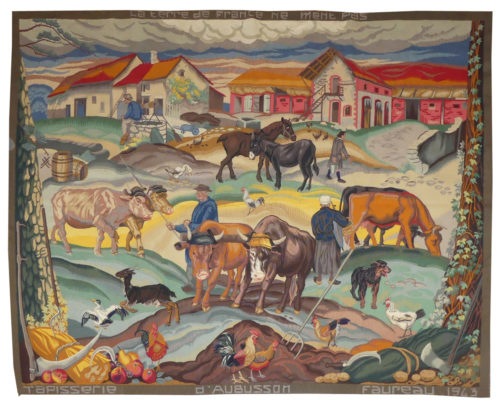

La terre de France ne ment pas

Le parcours de François Faureau est tout à fait singulier. Natif d’Aubusson, il suit les cours de l’ENAD, alors sous la direction de Marius Martin qui, déjà, promeut le gros tissage et les tons comptés que Lurçat reprendra à son compte. C’est ainsi qu’il participe au stand de l’ENAD à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 en tant que peintre-cartonnier avec la tapisserie « Solitude, verdure » ou l’écran « Canards », qui oscillent entre un style classicisant, et l’influence du cubisme. Il aura par la suite son propre atelier, mais son oeuvre restera confidentielle, et éloignée des protagonistes de la « Renaissance de la Tapisserie ». Si les ateliers d’Aubusson (comme d’ailleurs les Manufactures Nationales) ont poursuivi leur activité sous l’occupation, les réalisations tissées soumises aux injonctions de l’Art-Maréchal restent rares, bien que ce savoir-faire traditionnel ait pu répondre aux valeurs de la Révolution Nationale. La célèbre formule prononcée dès le 25 juin 1940 par Pétain (Emmanuel Berl en étant la plume), et devenue un leitmotiv vichyste, exaltant la ruralité, l’enracinement, et, plus prosaïquement, l’agriculture, est illustrée ici de façon littérale, et synthétique : variété des travaux, de la végétation, des architectures, des animaux, … épanouis sous l’égide du régime de Vichy. Provenance : Collection Régine Deforges Bibliographie : Cat. Expo. Tapisseries 1925, Aubusson, Cité de la tapisserie, 2012Tapisserie d’Aubusson. 1943. -

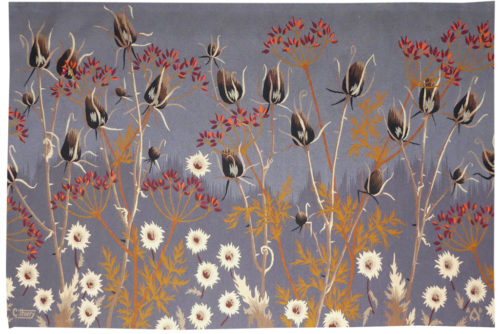

Jardin sauvage

Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°6/8. 1970.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -

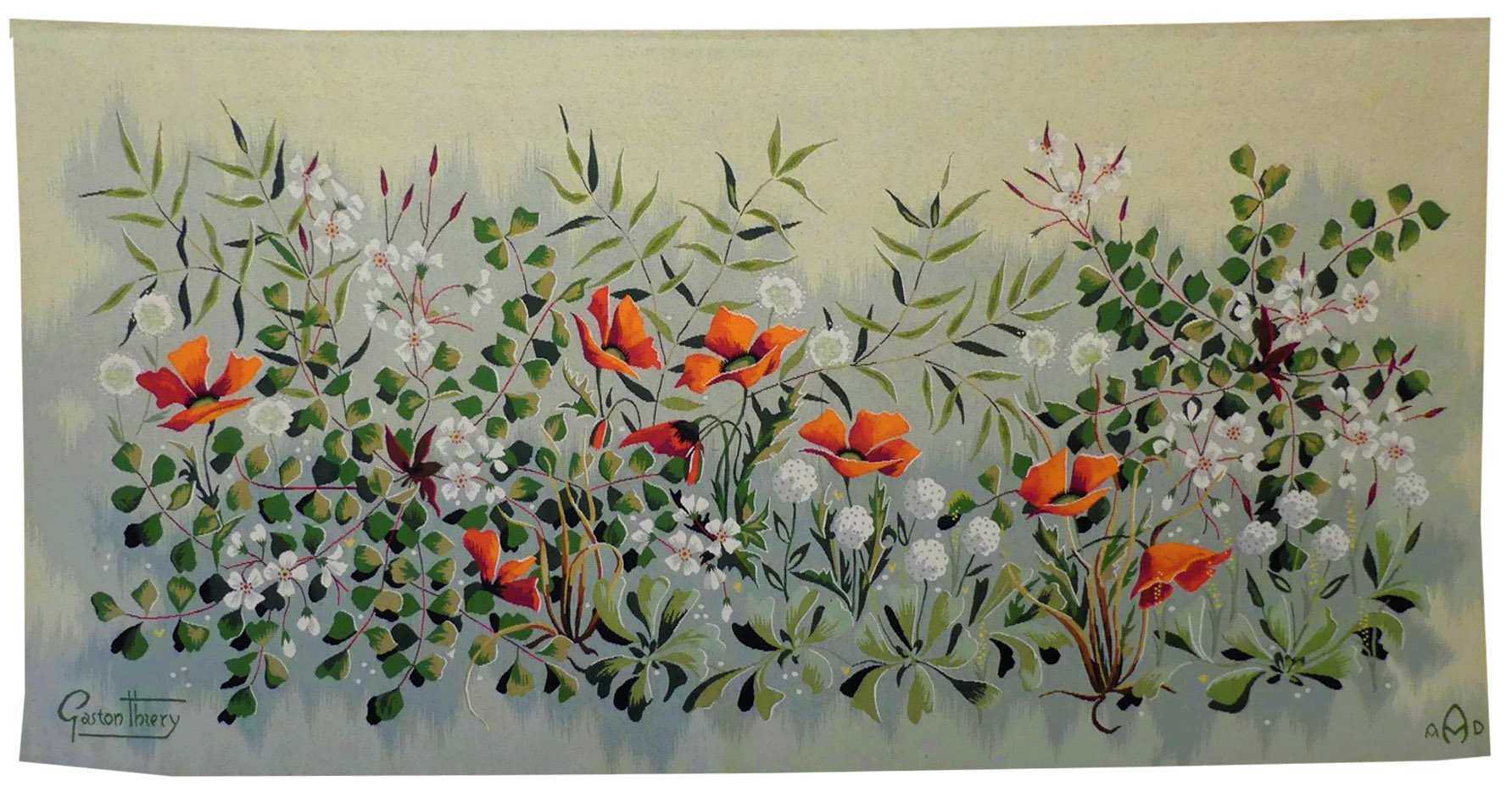

Flore des Baronnies

Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°1/6. 1974.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -

Féérie automnale

Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°EA2. 1977.Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. -

Kalinka

Elève de Léon Detroy, Gaston Thiéry est l’un des derniers représentants de l’école de peinture de Crozant. Etabli donc en Creuse, il aborde la tapisserie en 1965 avec l’atelier Andraud, à qui il confie des cartons inspirés par la flore locale, dans une veine décorative à mi-chemin entre l’oeuvre de Dom Robert et celle de Maingonnat, bien loin de ses tableaux de paysage influencés par l’impressionnisme. Le titre de notre tapisserie, qui parlera surtout aux mélomanes, est une évocation littérale (mais en russe !) du sujet, « kalinka » signifiant obier.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Andraud. Avec son bolduc, n°4/6. 1980. -

Les 3 Grâces

Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Four. N°3/6. Circa 2000. -

Idylle pastorale

Georges Rougier, qui enseignait le dessin au collège d'Aubusson, a donné de nombreux cartons pour les ateliers d'Aubusson ou le Mobilier National, et côtoyé Marius Martin quand celui-ci dirigeait l'ENAD. Martin en fera, avec Maingonnat et Faureau, l'un des principaux protagonistes d'une esthétique picturale résolument tournée vers la tapisserie, qui s'exprimera notamment à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en 1925 (Rougier y aura d'ailleurs aussi son stand personnel !). Bibliographie : Cat. Expo. "Tapisseries 1925. Aubusson, Beauvais, les Gobelins à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris", Aubusson, Cité de la Tapisserie, 2012Tapisserie d'Aubusson. Circa 1930. -

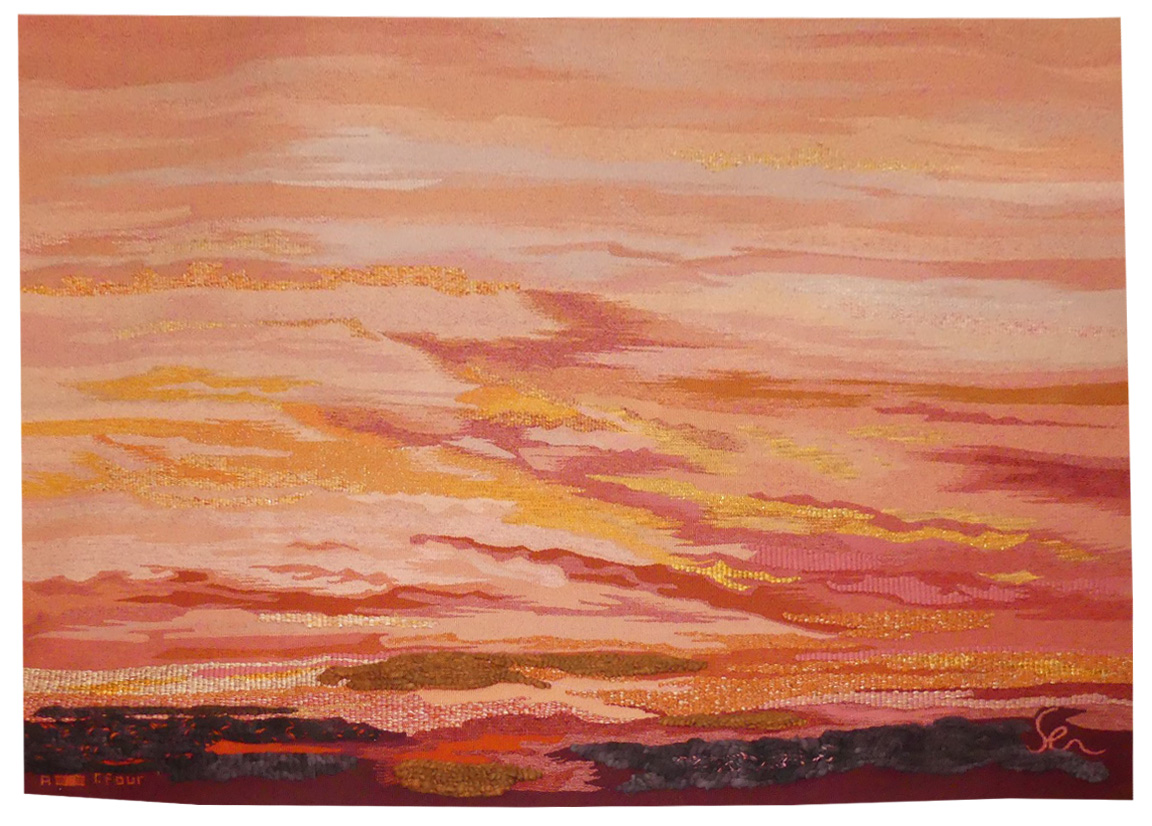

Sirocco

Si elle se revendique surtout comme sculptrice, Hedva Ser a aussi conçu quelques cartons tissés chez Four à Aubusson, qui évoquent des paysages atmosphériques (il y a aussi « Esterel », « Pampa », « Océan »…), où nuages, reflets, ondes, dunes… sont restitués par des effets de matières et de grosseur de points.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. N°2/6. Circa 1990. -

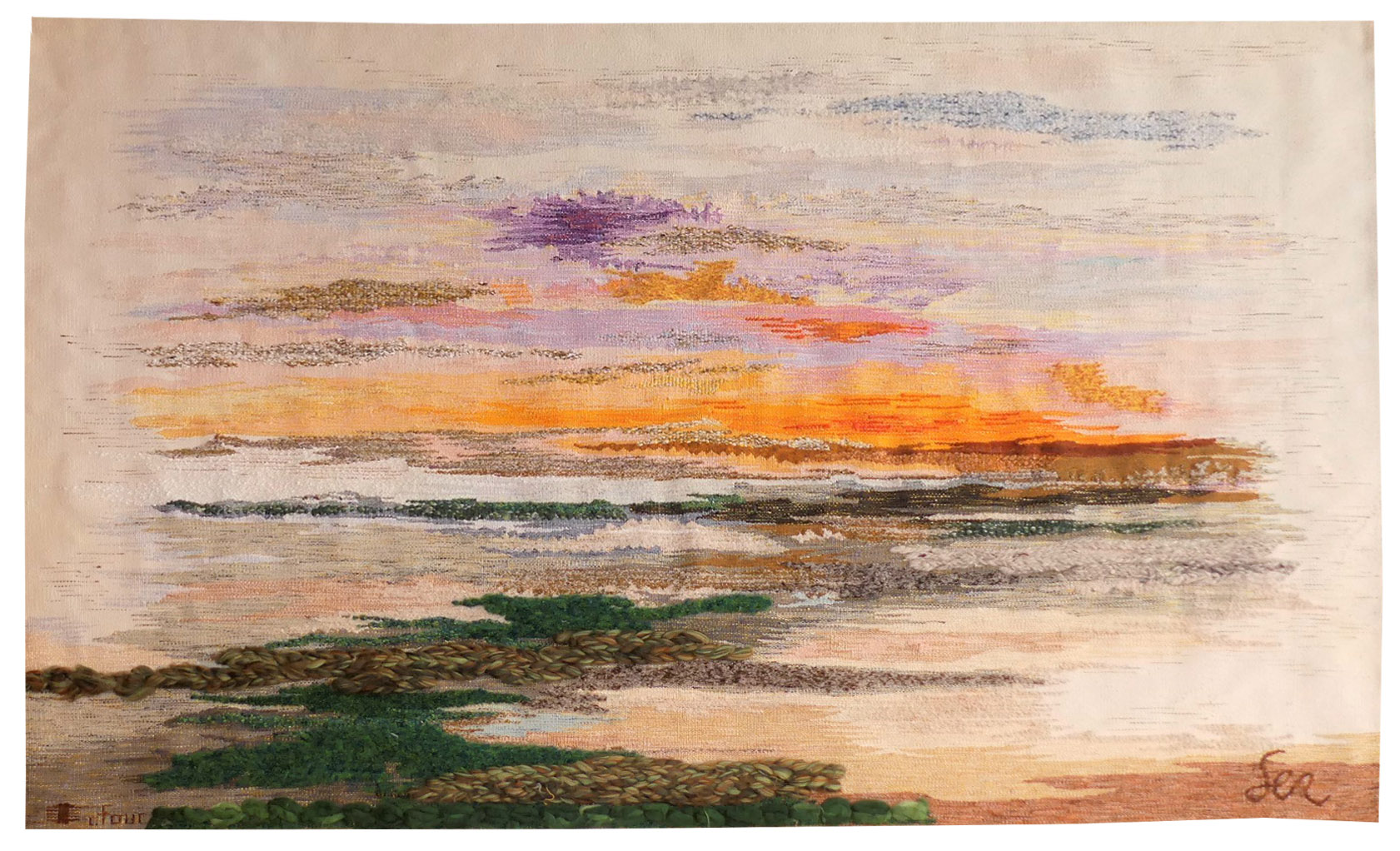

Pampa

Si elle se revendique surtout comme sculptrice, Hedva Ser a aussi conçu quelques cartons tissés chez Four à Aubusson, qui évoquent des paysages atmosphériques (il y a aussi « Esterel », « Sinaï », « Océan »…), où nuages, reflets, ondes, dunes… sont restitués par des effets de matières et de grosseur de points.Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Four. Avec son bolduc,n°5/6. Circa 1990. -

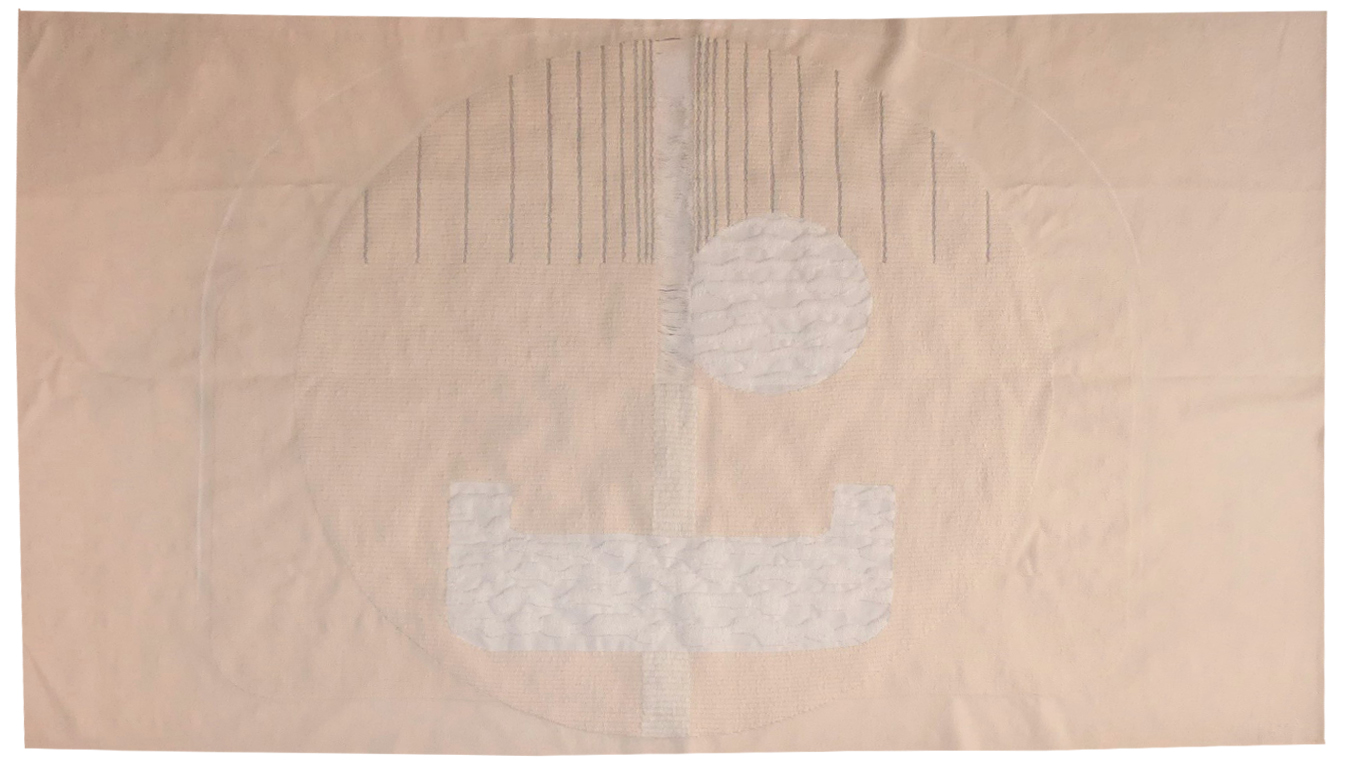

Composition

Comme d'autres sculpteurs (Gilioli, Adam, Ubac...), Hairabédian s'est adonné à la tapisserie (son atelier a été situé en Creuse de 1975 à 1985). A défaut de volume, sa spectaculaire composition joue sur les tissages, le creusement de l'espace avec la chaîne vierge..., procédés de la "Nouvelle Tapisserie", à l'exception de la tridimensionnalité.Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Henry. Avec son bolduc signé, n°1/1. 1984. -

L'oiseau de rêve

Tapisserie d'Aubusson tissée dans l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé. 1966.Enfant du pays, Henri de Jordan fait, à Perpignan, la connaissance de Firmin Bauby, à l’origine de l’atelier de céramique de San Vicens. Il y découvre la peinture sur céramique mais aussi la tapisserie, à travers Lurçat et Picart le Doux. Notre carton témoigne de cette influence : c’est l’œuvre d’un artiste encore tout jeune encore marqué par l’ombre tutélaire de ses aînés (Lurçat meurt d’ailleurs en cette même année 1966). -

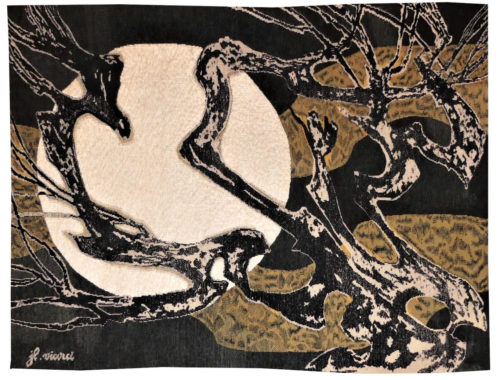

Le merle blanc

Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. En représentant un oiseau aussi rare qu’un mouton à cinq pattes, Ilhe n’a pas de prétention ornithologique, il se veut simplement l’illustrateur d’une Nature faite de singularités.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1965. -

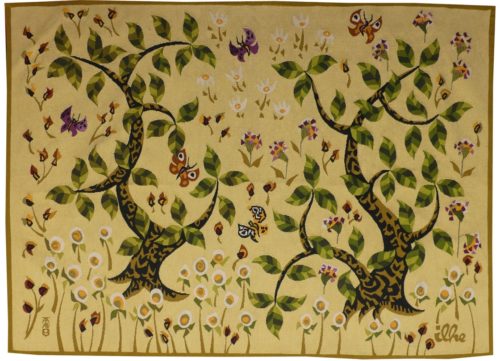

Petit bois

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Tabard. Avec son bolduc, signé de l’ artiste. Circa 1970.Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Petit bois » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe. -

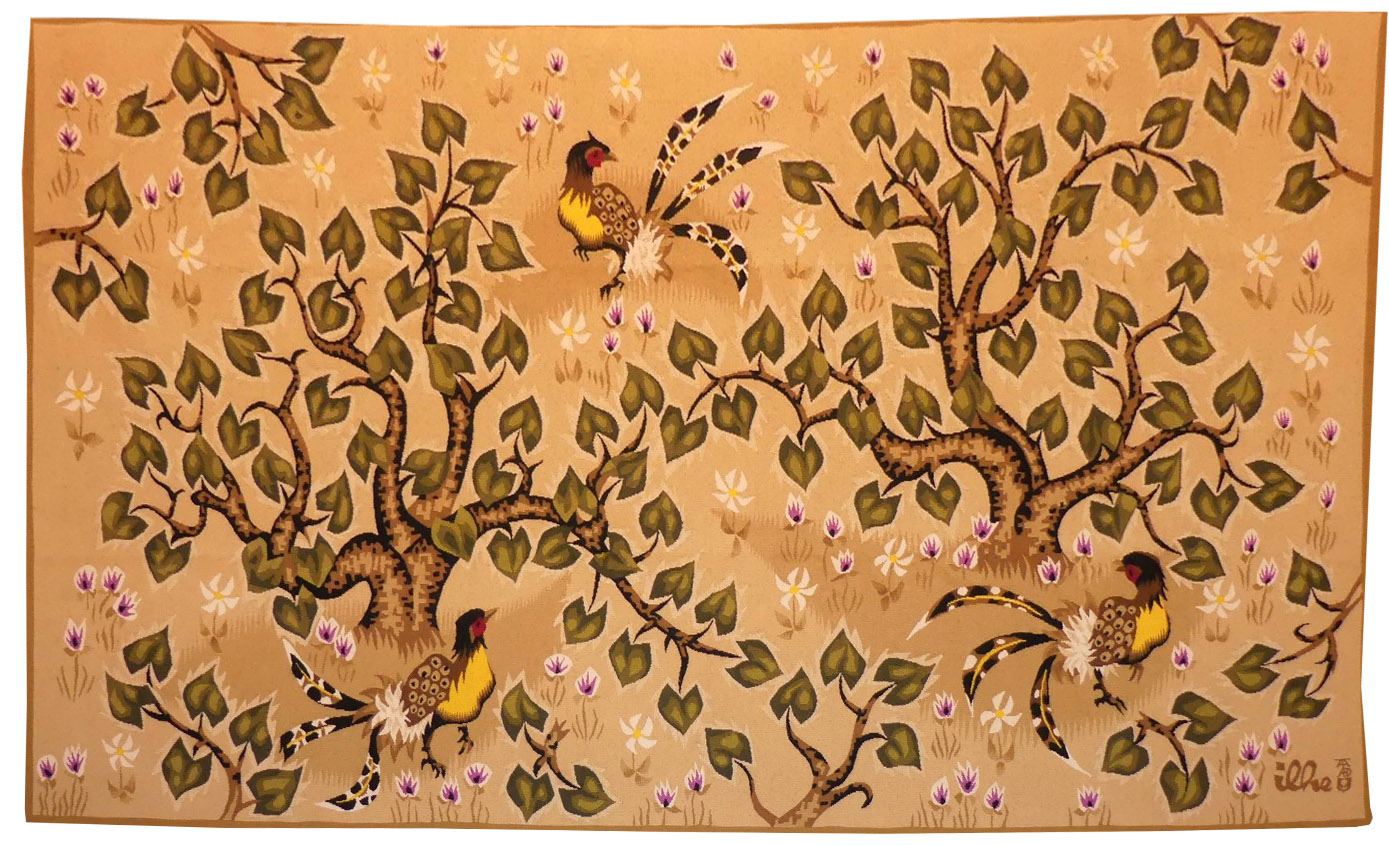

Chantelune

Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Chantelune » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe.Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA II. Circa 1970. -

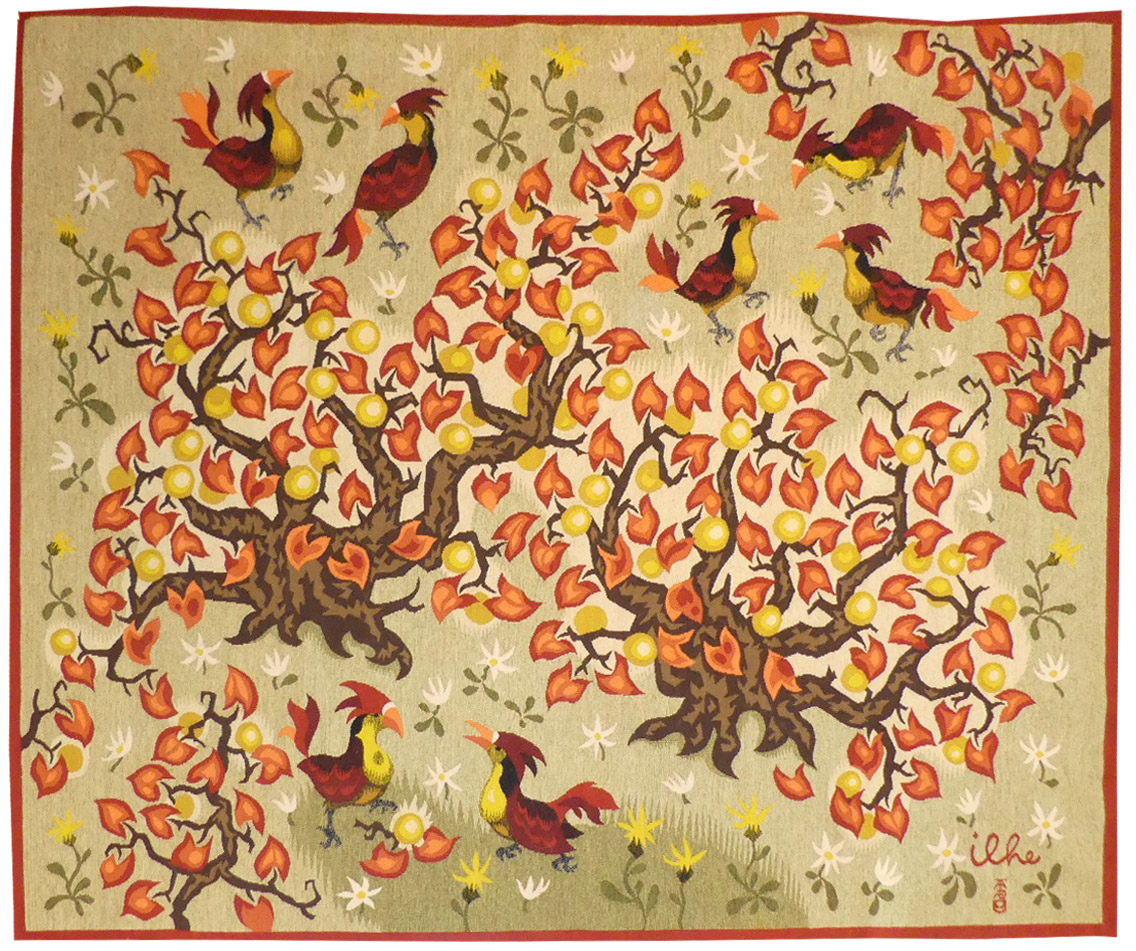

Les fruits d'or

Tapisserie tissée à Aubusson par l’atelier Tabard. Avec son bolduc signé de l'artiste. Circa 1965.Devenu peintre-cartonnier sur le tard, Henri Ilhe a néanmoins conçu, à partir de 1964, un œuvre tissé tout à fait considérable (plus de 120 cartons, tous tissés chez Tabard) au style aimable, fait d’oiseaux ou de papillons s’ébattant dans des arbustes aux branches noueuses. « Les fruits d'or » est, à cet égard, caractéristique de l’inspiration bucolique d’Ilhe. -

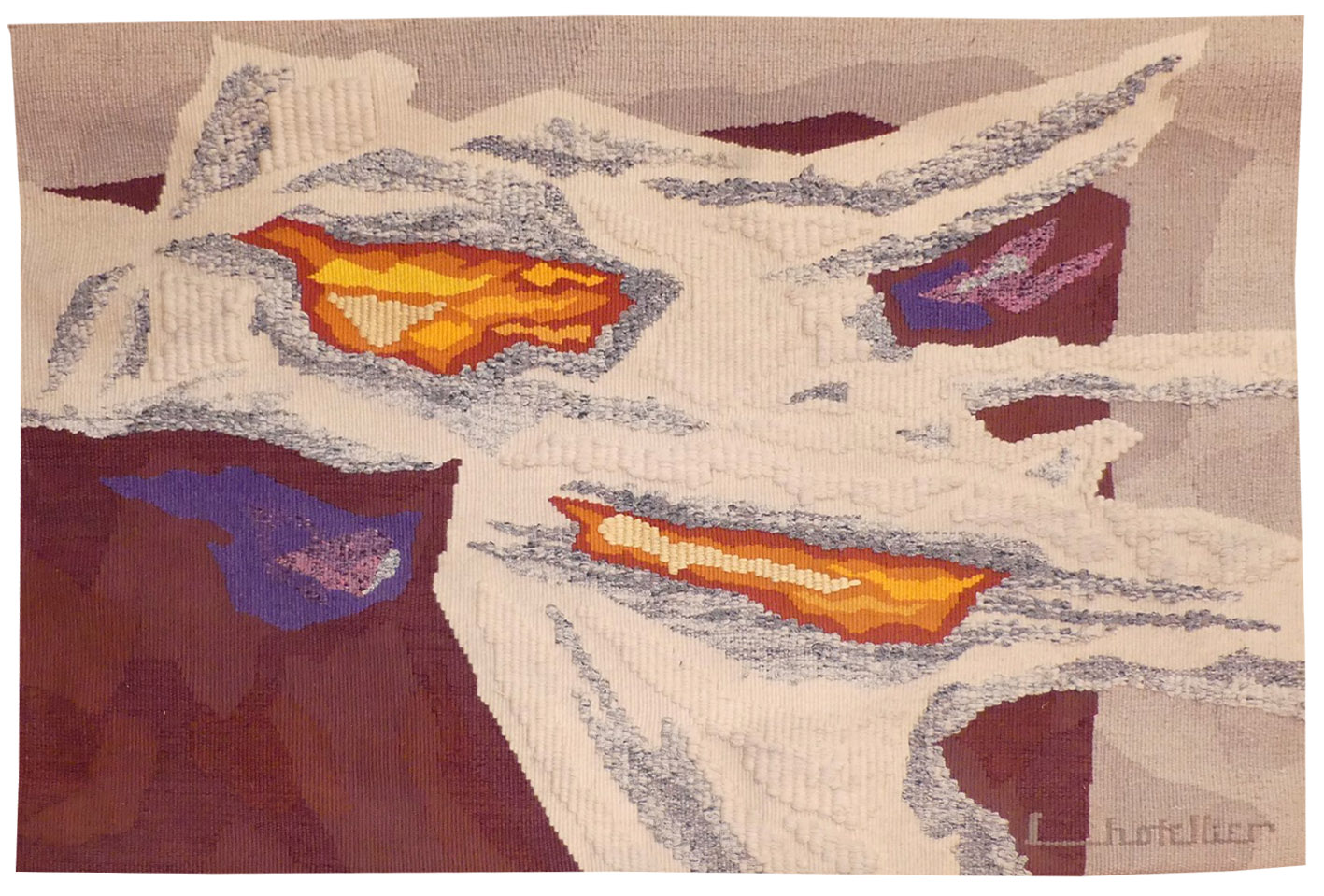

Roc neige

Tapisserie tissée par l'atelier L.M. à Calais. Avec son bolduc signé, n°EA1. Circa 1970.Verrier (il conçut de nombreux vitraux pour des édifices publics, notamment dans le Boulonnais), graveur, peintre, photographe, Lhotellier avait de nombreuses cordes à son arc. Typique de ses réalisations vers 1970, notre tapisserie témoigne de l’existence d’ateliers de tissage méconnus et capables de réalisations abouties, loin de ce qui se faisait alors à Aubusson. -

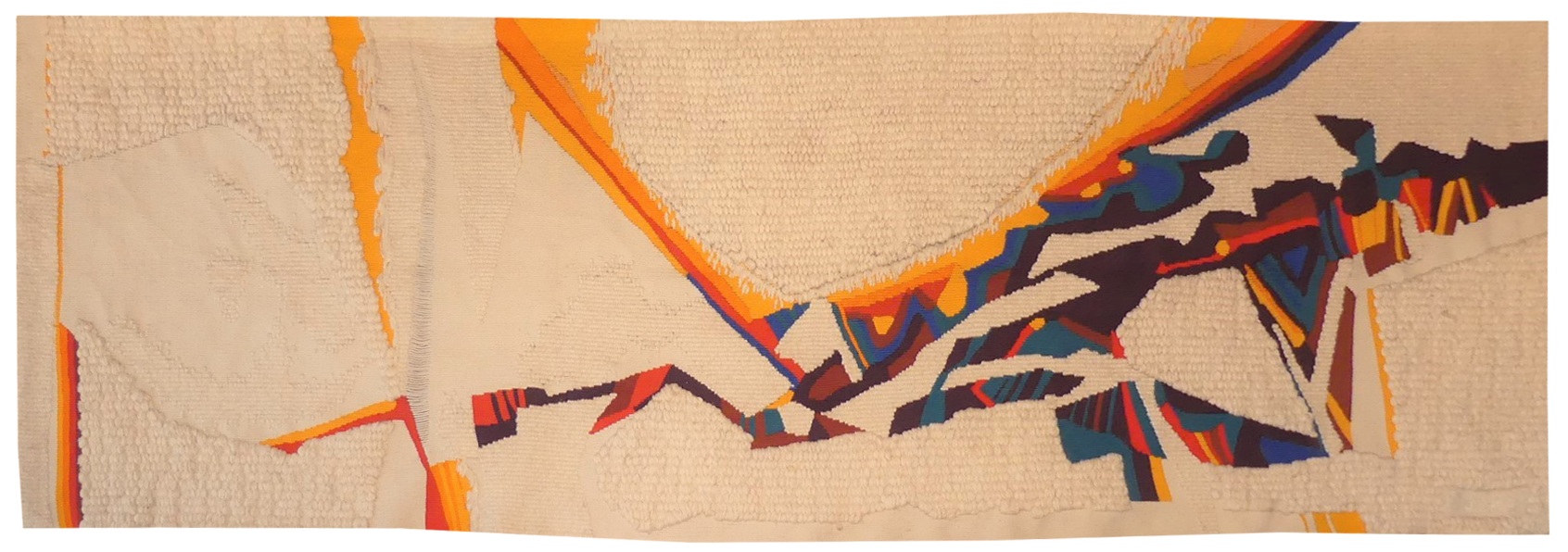

Sabulum

Important protagoniste de « la Nouvelle Tapisserie », tissé par Pierre Daquin, exposé à la galerie La Demeure dans les années 70, Jacques Brachet a, dès les années 50, une démarche innovante et expérimentale sur le médium, consacrée par la création de l’atelier d’art mural au Centre International d’études pédagogiques, à Sèvres, par la mise en scène de « la tapisserie en France, 1945-1985, la tradition vivante » à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, par la conception de ses tapisseries-actions jusqu’à nos jours. Les intuitions spécifiquement textiles (en dissociation d’avec la peinture) : invention de formes, recours à de nouvelles matières, thématiques naturelles,… prennent corps pour Brachet dans les années 70; il est alors proche de Pierre Daquin, qui tisse un certain nombre de ses tapisseries. S’il est connu pour ses sujets marins, l’inspiration de Brachet se tourne aussi vers le monde mineral (Sabulum = sable en latin), ce qui donne une saveur plus figurative à notre carton, avec une gageure : comment traduire le sable en laine ? Bibliographie : Cat. Expo. Jacques Brachet, mémoires océanes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1996Tapisserie tissée par l’atelier de Saint-Cyr. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°EA. 1973. -

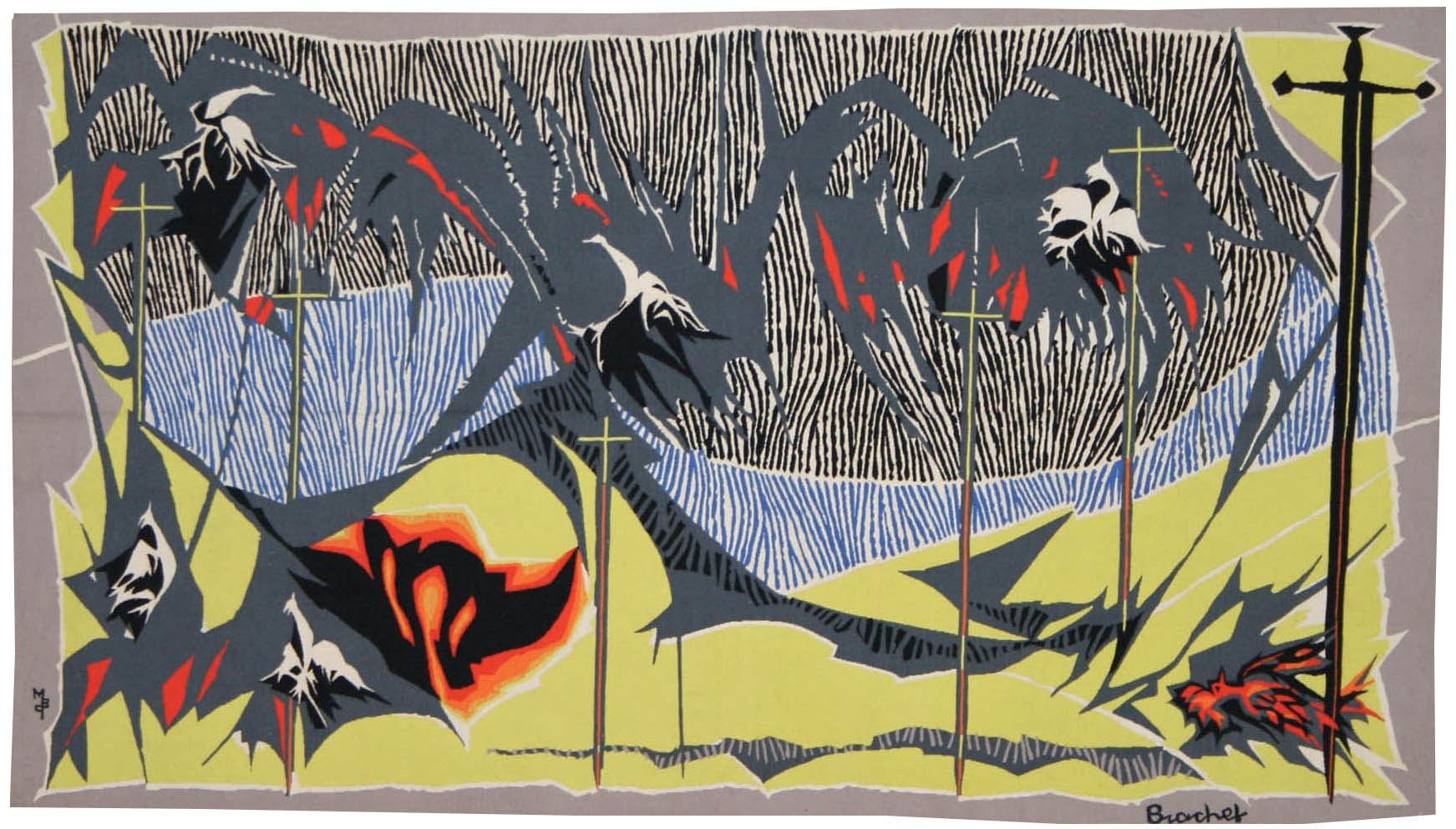

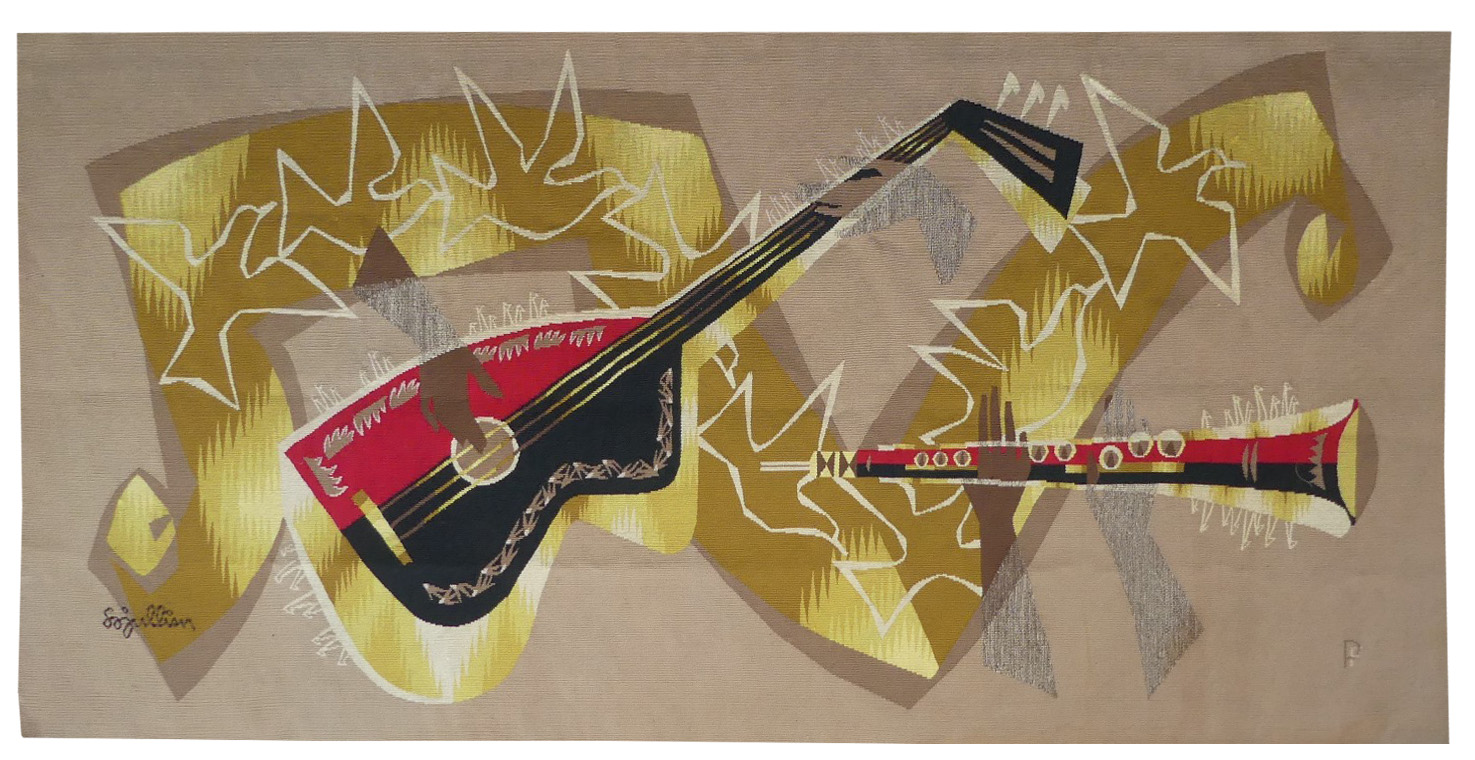

Les épées d'or

Important protagoniste de « la Nouvelle Tapisserie », tissé par Pierre Daquin, exposé à la galerie La Demeure dans les années 70, Jacques Brachet a, dès les années 50, une démarche innovante et expérimentale sur le médium, consacrée par la création de l’atelier d’art mural au Centre International d’études pédagogiques, à Sèvres, par la mise en scène de « la tapisserie en France, 1945-1985, la tradition vivante » à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, par la conception de ses tapisseries-actions jusqu’à nos jours. Avant ses explorations des années 70, Brachet a conçu 6 cartons dans les années 50, qui connurent un succès très relatif (ce sont toutes des pièces uniques). Si le thème martial, et lié à la pratique de l’escrime, est inédit, l’esthétique est proche d’autres peintres-cartonniers de l’époque, Jullien par exemple. Bibliographie : Cat. Expo. Jacques Brachet, mémoires océanes, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1996Tapisserie d'Aubusson tissée par l’atelier Braquenié. Avec son bolduc. 1955. -

Le clown

Tapisserie d’Aubusson tissée par l'atelier Hecquet. Avec son bolduc signé, n°1/1. 1974. -

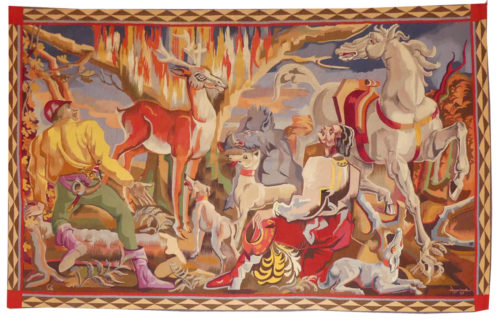

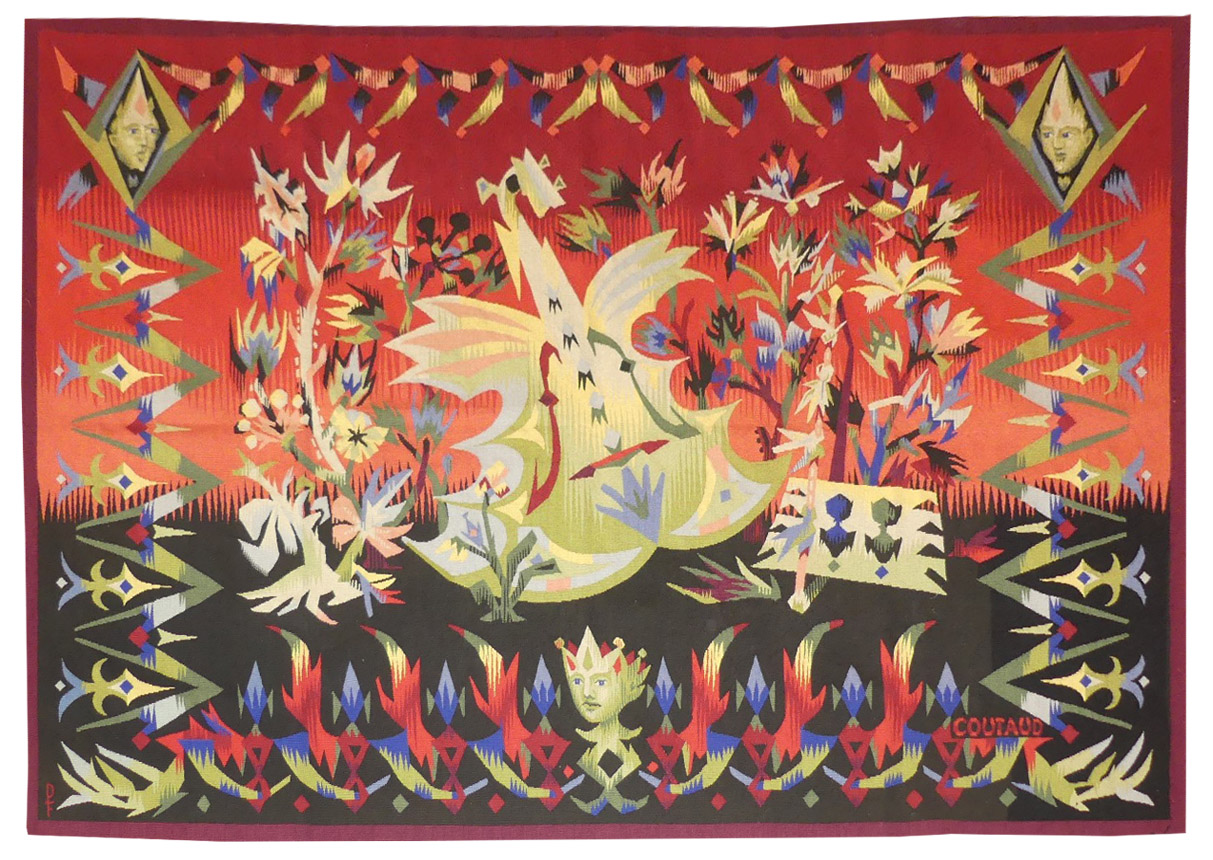

La légende de Saint hubert

Adnet, à la tête de la Compagnie des Arts Français depuis 1928, souhaite redonner à la tapisserie une place éminente dans le décor intérieur, en n’imitant pas la Peinture, et en se contraignant aux tons comptés (dans une démarche parallèle à celle de Lurçat). Il sollicite pour cela, en même temps que Despierre, Coutaud, Planson, ou Brianchon. Féru d’art monumental (il concevra aussi des vitraux, des mosaïques, sera professeur puis chef de l’atelier d’art mural de l’Ecole nationale des Arts décoratifs), Despierre, après ces premières commandes pendant la guerre, sera régulièrement mis à contribution par les Manufactures nationales qui tisseront « la pêche », « la chasse », « le droit maritime », « le droit industriel et commercial »… au long des années 50 et 60. Les couleurs franches (les vêtements du personnage de gauche, dignes du maniérisme !), les figures denses et monumentales (typiques de l’époque comme de l’artiste), ne doivent pas éluder la signification de la tapisserie : un sujet religieux, vecteur de foi et d’espérance dans une période troublée (Saint-Saëns, Lurçat aussi sauront dissimuler le symbole derrière l’apparence). Un paradoxe, si l’on considère les préoccupations, essentiellement décoratives, d’Adnet. La Cité de la tapisserie d’Aubusson possède un exemplaire de cette tapisserie, inversée, et avec une bordure différente de la nôtre ; c’est celle qui est illustrée dans la bibliographie. Bibliographie : Cat. Exp. La tapisserie française du moyen âge à nos jours, Musée d’Art Moderne, Paris, 1946, n°247 Heng Michèle, Aubusson et la renaissance de la tapisserie, Histoire de l'art N° 11, 1990, Varia, Fig. 5 page 69 Cat. Exp. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Felletin, Eglise du château, 1992, reproduit p.20-21 Cat. Exp. Tapisserie et expressions du sacré, Aubusson, musée départemental de la tapisserie, 1999, reproduit p.36 Cat. Exp. Fantastiques chevauchées, le cheval en tapisserie, Aubusson, musée départemental de la tapisserie, 2008, reproduit p.63Tapisserie d’Aubusson tissée dans l' atelier Pinton pour la Compagnie des Arts Français. 1943. -

Banlieue Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier Goubely. Avec son bolduc signé. 1945. Féru d'art mural dès 1937 (il participe à l'Exposition Internationale), Lagrange dessine ses premiers cartons en 1945, et devient l'un des membres fondateurs de l'A.P.C.T. D'abord expressionnistes (comme Matégot ou Tourlière), ses cartons (à partir de sa collaboration avec Pierre Baudouin) évoluent vers une stylisation qui aboutira dans les années 70 à des cartons faits de signes épurés dans des tons purs. Par ailleurs, au-delà de son rôle dans la renaissance de la tapisserie (et des commandes publiques afférentes), Lagrange sera Professeur à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, mais aussi un collaborateur régulier de Jacques Tati, un concepteur de décors monumentaux, enfin un artiste-peintre reconnu, proche d'Estève ou de Lapicque. “Banlieue”, ma première tapisserie tissée à Aubusson, raconte le spectacle des cardeurs de matelas faisant voler la laine dans les rues avec une curieuse machine”explique l’artiste. A ses débuts, Lagrange aborde, dans une veine réaliste, expressionniste même, les thèmes de la banlieue, des métiers (amusante mise en abyme sur le travail de la laine), de la vie quotidienne (cf. Guignebert “le marché aux puces”, contemporain) dans une veine aux antipodes de la cosmogonie de Lurçat. La tapisserie figure à l’exposition de 1946, et 2 exemplaires sont conserves dans des collections publiques, au Musée de la-Chaux-de -Fonds, et à celui du Pays d’Ussel. Bibliographie : Collectif, Muraille et laine, Editions Pierre Tisné, 1946, ill. n°58 Madeleine Jarry, La tapisserie, art du XXe siècle, Office du livre, 1974, ill. n°69 Cat. Exp. Lagrange, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1987, reproduit p.16-17 Cat. Exp. Jean Lurçat, compagnons de route et passants considérables, Felletin, Eglise du château, 1992, reproduit p.29 Robert Guinot, Jacques Lagrange, les couleurs de la vie, Lucien Souny editeur, 2005, n°28, reproduit Gérard Denizeau, Denise Majorel, une vie pour la tapisserie, Aubusson, Musée départemental de la tapisserie, reproduit p.73 J.J. et B. Wattel, Jacques Lagrange ets es toiles : peintures, tapisseries, cinéma, Editions Louvre Victoire, 2020, reproduit p.33, 70-71

-

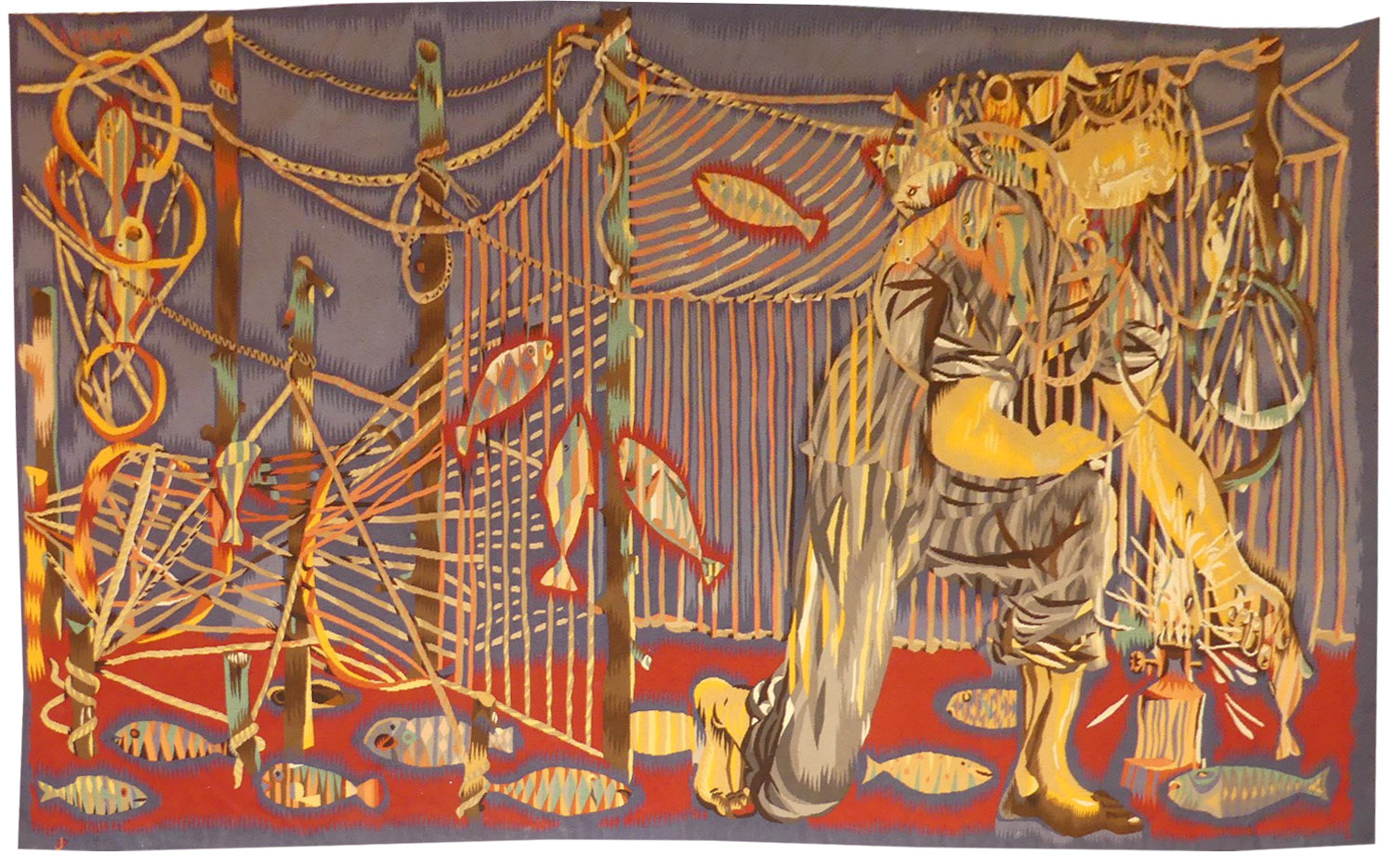

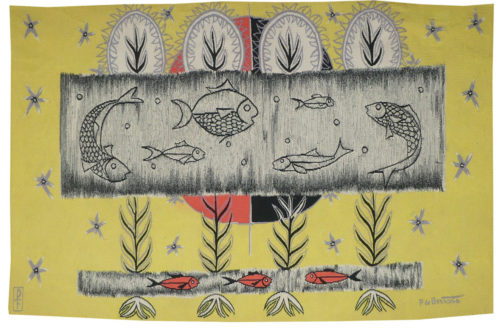

Le verveux (variante) Tapisserie probablement d'Aubusson. Circa 1947. Féru d’art mural dès 1937 (il participe à l’Exposition Internationale), Lagrange dessine ses premiers cartons en 1945, et devient l’un des membres fondateurs de l’A.P.C.T. D’abord expressionnistes (comme Matégot ou Tourlière), ses cartons (à partir de sa collaboration avec Pierre Baudouin) évoluent vers une stylisation qui aboutira dans les années 70 à des cartons faits de signes épurés dans des tons purs. Par ailleurs, au-delà de son rôle dans la renaissance de la tapisserie (et des commandes publiques afférentes), Lagrange sera Professeur à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, mais aussi un collaborateur régulier de Jacques Tati, un concepteur de décors monumentaux, enfin un artiste-peintre reconnu, proche d’Estève ou de Lapicque. « Le verveux », grande tapisserie de 203 x 285 cm tissée chez Tabard (et dont le carton est conservé à la cité de la Tapisserie d’Aubusson) est caractéristique de la première veine de Lagrange : par son thème (l’anachronisme réaliste de vieux métiers exercés par de petites gens), par son traitement, expressionniste. Notre carton reprend ce thème, à plus petite échelle, avec un seul personnage, et une gamme chromatique différente, certains détails subsistant : la lampe à pétrole, les poissons bariolés au sol… Bibliographie : Cat. Exp. Lagrange, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, 1987 Robert Guinot, Jacques Lagrange, les couleurs de la vie, Lucien Souny editeur, 2005 J.J. et B. Wattel, Jacques Lagrange et ses toiles : peintures, tapisseries, cinéma, Editions Louvre Victoire, 2020

-

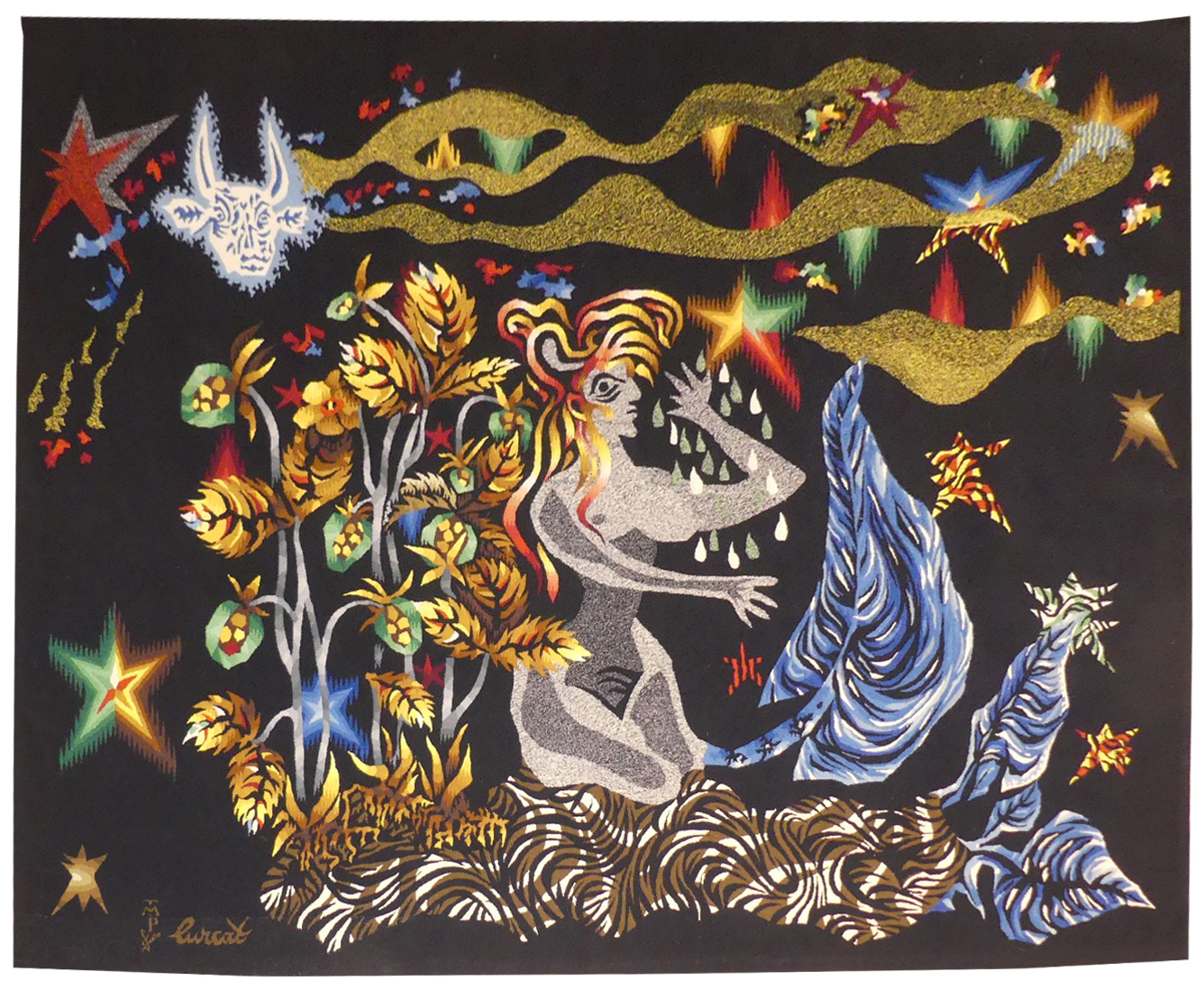

La branche

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. Avec son bolduc signé, n°1. 1961. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Carton (Bruzeau n°111) typique de l’artiste, à mélanger règne animal et végétal. Le traitement réaliste de l’écorce du bois contraste fortement avec l’aspect graphique et onirique de la composition. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

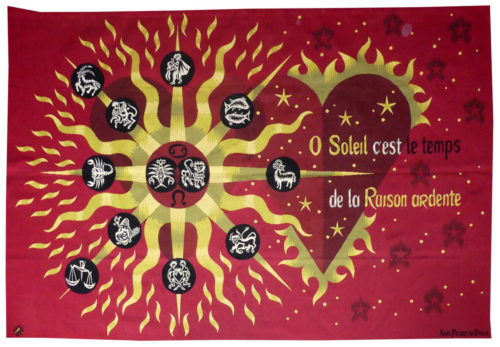

Ô soleil

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°2/8. 1968.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « L’intégration d’un texte est d’abord un moyen de communiquer plus complètement avec le poète » a dit Picart le Doux (par un procédé dont usera aussi Lurçat), qui s’inspirera d’Apollinaire donc (« la jolie rousse ») mais aussi de Whitman, Eluard, Saint-John Perse,…Au poème d’amour, illustré par un cœur ardent et, de façon littérale, par un soleil, il associe un zodiaque, l’un de ses motifs récurrents. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°161 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

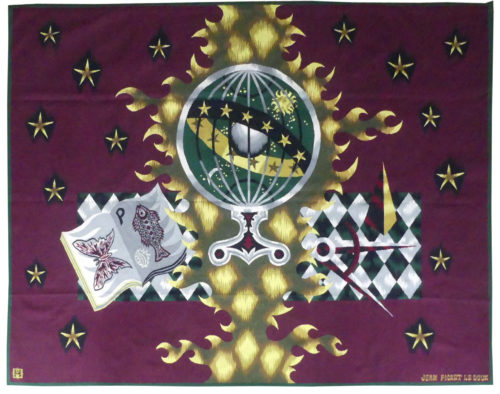

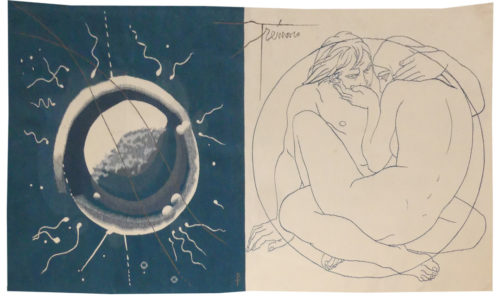

Synthèse

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. 1961. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Synthèse » reprend les motifs de « Cosmogonie » (1948) : la connaissance scientifique est justement synthétisée par la présence d’un astrolabe, d’un compas, d’une pyramide, d’un livre d’histoire naturelle…. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, n°15 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, n°107 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

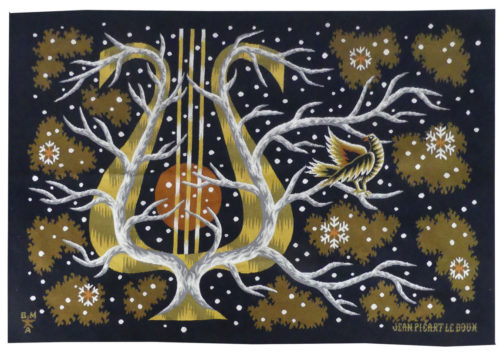

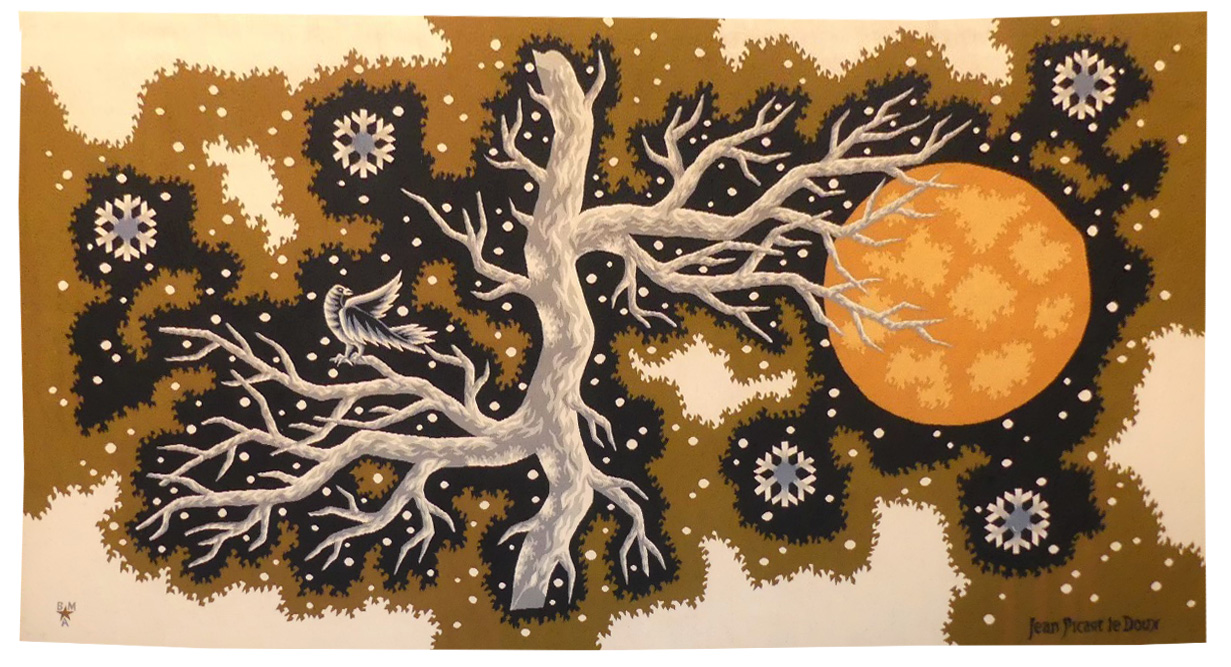

Etoiles de neige

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. N°7/8. 1962.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le traitement de l’hiver est fait chez Picart le Doux de poncifs, chromatiques (teintes assourdies, marron, noir, blanc), et de motifs (branches décharnées, flocons-cercles) ; les étoiles de neige éponymes seront reprises dans « Solstice d’hiver » ou « Hommage à Vivaldi ». Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°122 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

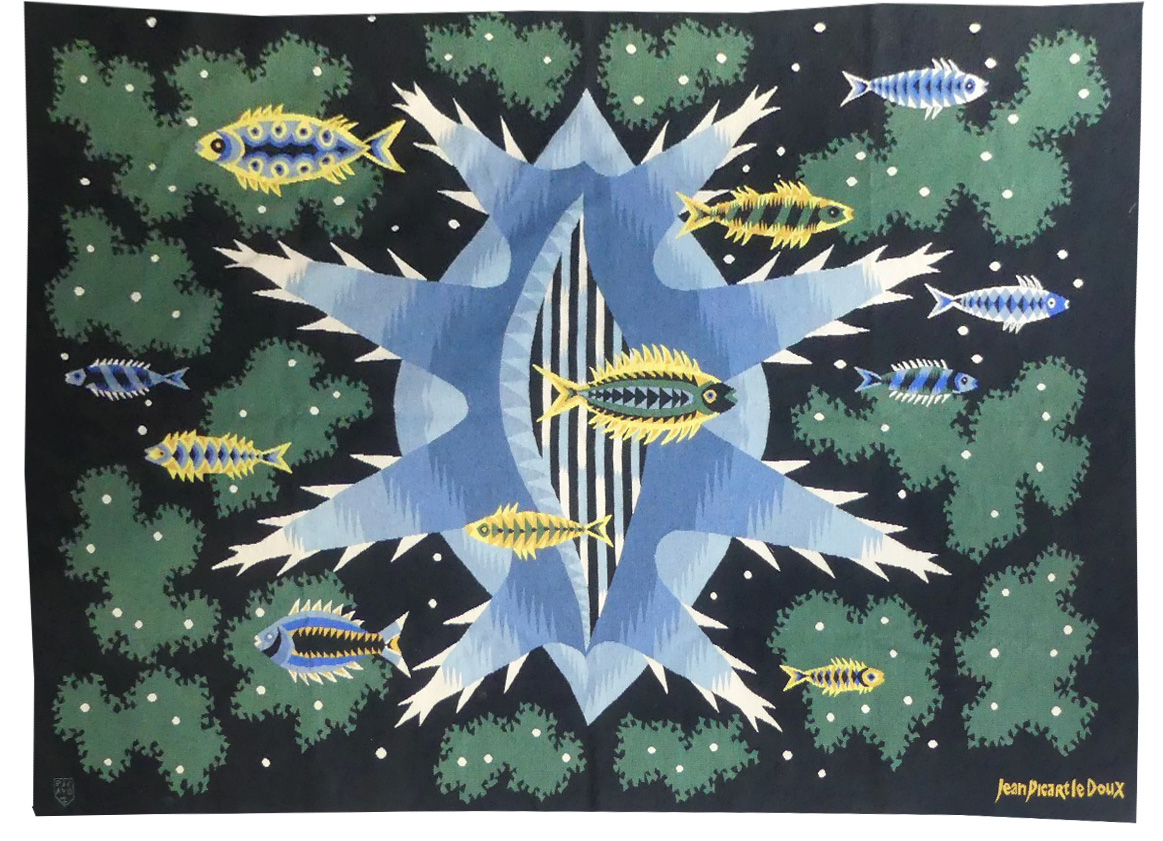

La terre et la mer II

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hecquet. Avec son bolduc signé de la veuve de l'artiste, n°1/6. 1960. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Ce carton reprend, plus petit, le carton original (170 x 272 cm) de 1960. A cette époque, Picart le Doux commence ses cartons de type binaire, avec allégories conjuguées d’éléments. Une typologie se met en place (poissons + coquillage = mer ou eau, papillons+ racines = terre), que Picart le Doux utilisera jusqu’à la fin. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, n°103 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

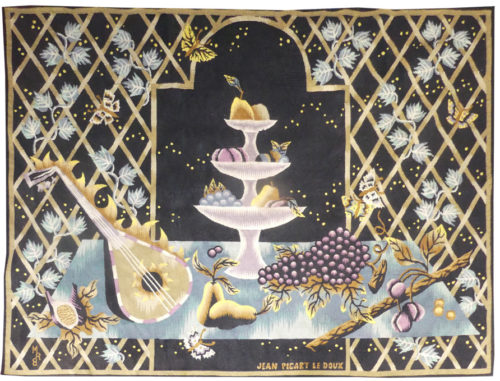

Sphère et colombes

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé de l’artiste. circa 1954.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,… Association typique de Picart le Doux, où la Nature (ordonnancée en un jardin à la française) peuplée de colombes côtoie une triple allégorie des lettres (le livre), des arts (la mandoline), des sciences (la sphère) : l’incarnation d’un art de vivre classique. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Le chalut

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé. 1952.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T. (Association des Peintres-Cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. “L’une des tapisseries les plus célèbres de Picart le Doux : l’organisation en est très serrée et les amples courbes du filet soulignent le parti d’une écriture large et simple.” : ainsi s’exprime Maurice Bruzeau dans la notice qu’il consacre à cette tapisserie (n°37 de son ouvrage). “Le Chalut” rejoint les thèmes marins omniprésents chez l’artiste, notamment dans ces années là : “Dieu Marin”, “La Sirène” “le Dauphin”, “Fruits de mer”, “Etoiles de mer”, dans une gamme de couleurs assourdies à base de kaki et de gris argenté. Ici, le traitement est plus documentaire (hormis la présence du trident) : c’est la pêche, telle qu’elle est vue par Picart le Doux. Bibliographie : Léon Moussinac, Jean Picart le Doux, Editions Cercle d’art,1964 (reproduit Pl.10) Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°4 Cat. Exp., Hommage à Jean Picart le Doux, Centre artistique et littéraire de Rochechouart, 1968 (reproduite) Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs du soleil, Editions Cercle d’art 1972 Cat.Exp. Jean Picart le Doux, Paris, Musée de la Poste, 1980 (reproduit) Cat. Exp. Picart le Doux, château d'Olonne, 1992, reproduit -

Automne-Hiver

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc, n°6/6. Circa 1975.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème des saisons est un poncif de l’histoire de la tapisserie que se sont entendus à réactiver les cartonniers du XXe siècle, Lurçat au premier rang d’entre eux (cf. sa tenture des Saisons commandée par l’Etat dès 1939). Chez Picart le Doux, l’inspiration est double : la Nature bien sûr, mais aussi la Musique; “l’Hiver”, traité de façon allégorique, l’un des cartons les plus connus de l’artiste date de 1950, mais c’est l'”Hommage à Vivaldi” de 1963, avec ses 4 saisons représentées de façon symbolique par des soleils colorés, émaillés de signes zodiacaux, et sources de végétation, que reprend notre carton en en transposant les motifs à l’horizontale. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 -

Le luth et les colombes

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Berthaut. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°6/8. Circa 1955.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. « Le luth et les colombes » reprend un carton plus dense et vaste de 1949, « les oiseaux s’envolent », censé symboliser la Libération, thème que l’on retrouve dans « la cage ouverte » de 1953. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°3 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

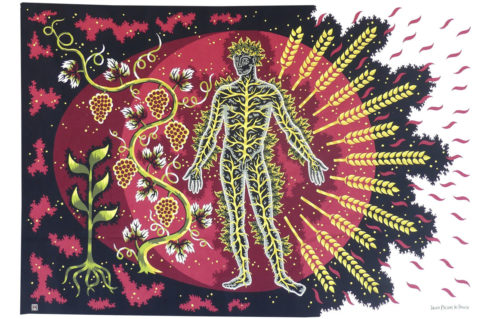

L’Homme et la Terre

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Hamot. 1962.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Au tournant des années 60, Picart le Doux conçoit une série de grands cartons (“le Temps”, “Galaxie”, “l’Homme et la Mer”,…), spectaculaires allégories centrées autour de l’Homme, au cœur de la Création. Dans notre synthétique « L’Homme et la Terre », Le vocabulaire, de ceps de vignes, épis de blé, corps humain irrigué de veines,… reprend d’autres cartons antérieurs de l’artiste. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, ill. n°132 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Concert des oiseaux

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l’artiste, n°4/6. Circa 1975.Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot “la Marseillaise”. Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème de la musique est fréquemment associé aux oiseaux chez Picart le Doux ; ce carton est une déclinaison tardive de « la harpe des forêts » de 1953. Bibliographie : Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Coquillage étoilé II

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°2/6. Circa 1975. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... « Coquillage étoilé » date de 1959, et le motif réapparaît alors régulièrement, dans « l’Eau et le Feu » (1959), « la Mer et la Terre » (1960) ou « l’Homme et la Mer » (1964)… comme une évocation marine. Notre carton recentre le motif, tandis qu’un autre, homonyme, se déploie à la verticale. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Amazonie

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Hamot. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1962. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... Depuis « Orénoque », de 1956 (Bruzeau n°72), l’Amérique du Sud revient régulièrement chez Picart le Doux. Ici, « la huppe », carton vertical (Bruzeau n°97) est prolongé horizontalement par le fleuve habité de tortues, poissons,…, dans un bel effet décoratif. Bibliographie : Marthe Belle-Jouffray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966, reproduit n°7 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972, ill. n°129 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980, n°14 ill. -

Soleil d'août

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Braquenié. Avec son bolduc signé de l'artiste. 1958. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Le thème des moissons apparaît dès 1944 chez l’artiste (« La moisson », dont un exemplaire est conservé à la Cité de la Tapisserie à Aubusson), ainsi que les allégories des saisons. Le personnage à la faux reprend d’ailleurs celui de « l’Hiver », de 1950, une de ses tapisseries les plus célébrées. Ici, la composition est devenue monumentale. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, n°85 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

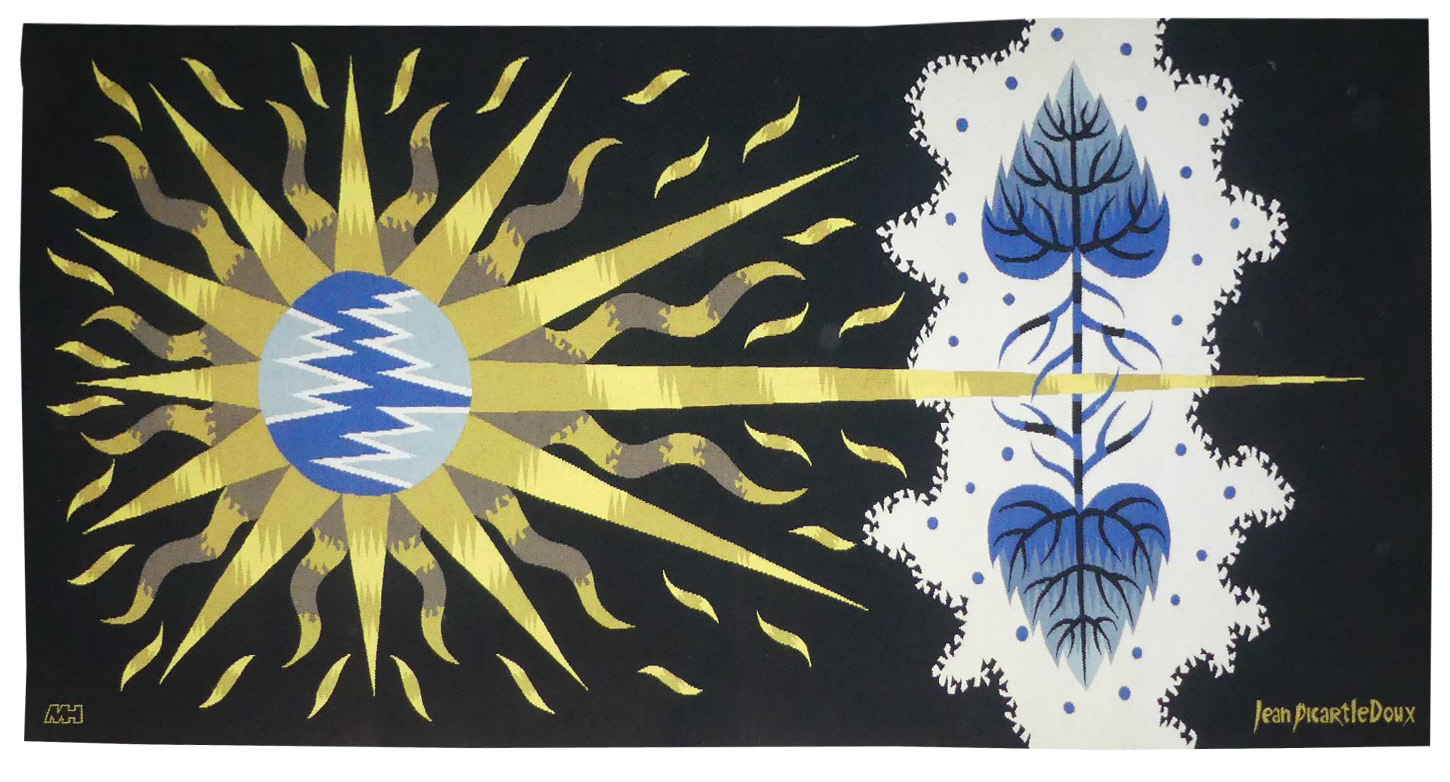

Germination

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Henry. Avec son bolduc signé de l'artiste, n°2/6. Circa 1980. Jean Picart le Doux est l'un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot "la Marseillaise". Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,...), il est membre fondateur de l'A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L'Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l'Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,.... Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d'inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles...), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux...), l'homme, les textes,.... La construction binaire est très répandue dans les cartons de Picart le Doux : elle permet l’évocation des complémentaires jour/nuit, ciel/mer, terre/mer…. Avec notre combinatoire se met en place une nouvelle association : la Nature est une, le soleil féconde les plantes, et permet la « Germination ». Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d'art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

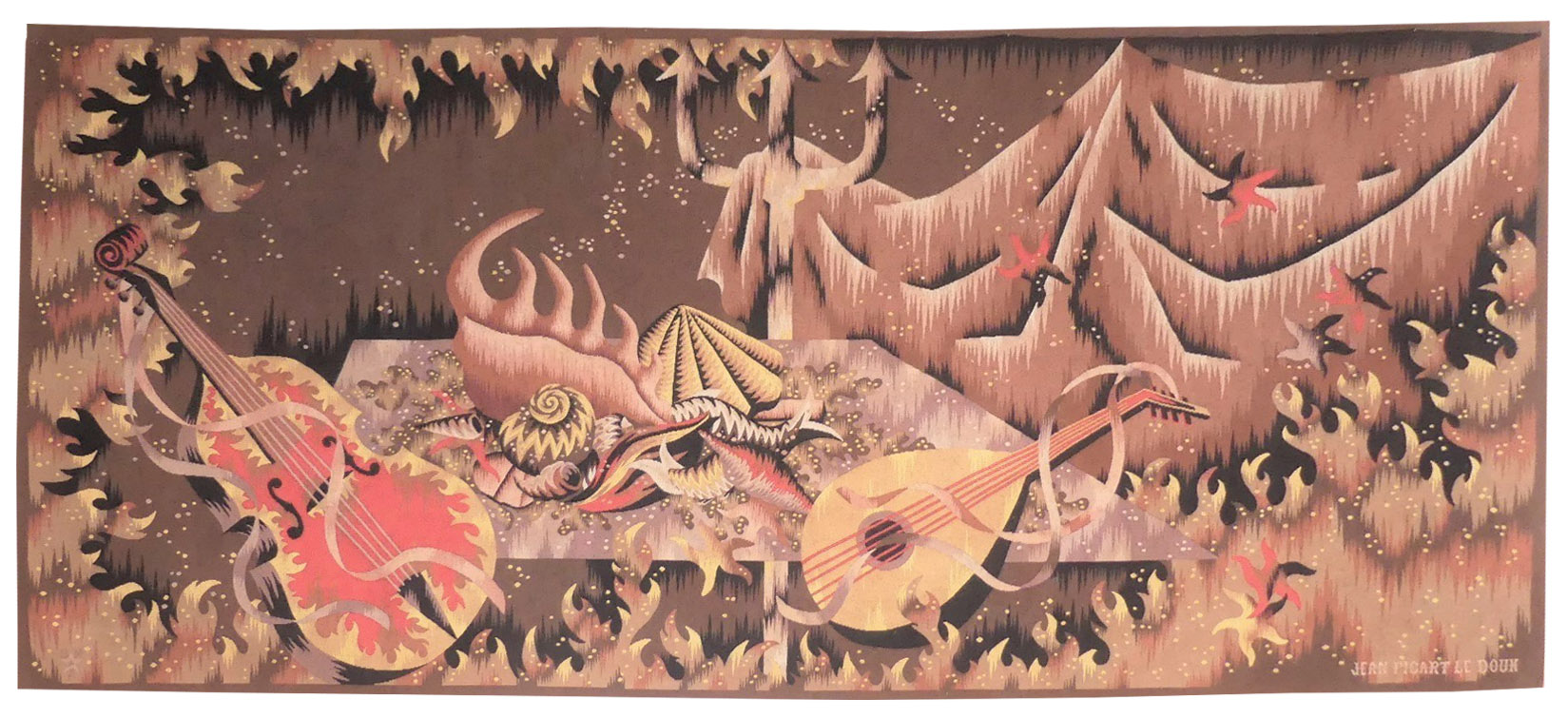

Trésor d'Amphitrite

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. Avec son bolduc déchiré. 1949. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. Une synthèse (dès 1949 !) entre Mer et Musique, thèmes omniprésents chez l’artiste, dans une gamme chromatique inhabituelle. Le thème du trésor sous-marin sera repris de façon plus littérale chez Perrot, dans « Trésors enfouis » par exemple. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972, n°18 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Les 3 papillons

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Picaud. Avec son bolduc signé de la veuve de l'artiste, n°1/6. Circa 1980. Jean Picart le Doux est l’un des grands animateurs du renouveau de la tapisserie. Ses débuts dans le domaine datent de 1943 : il réalise alors des cartons pour le paquebot « la Marseillaise ». Proche de Lurçat, dont il épouse les théories (tons limités, cartons numérotés,…), il est membre fondateur de l’A.P.C.T.(Association des Peintres-cartonniers de Tapisserie), et bientôt professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’Etat lui commande de nombreux cartons tissés pour la plupart à Aubusson, pour certains aux Gobelins : les plus spectaculaires le seront pour l’Université de Caen, le Théâtre du Mans, le Paquebot France ou la Préfecture de la Creuse,…. Si les conceptions de Picart le Doux sont proches de celles de Lurçat, ses sources d’inspiration, ses thématiques, le sont aussi, mais dans un registre plus décoratif que symbolique, où se côtoient les astres (le soleil, la lune, les étoiles…), les éléments, la nature (le blé, la vigne, les poissons, les oiseaux…), l’homme, les textes,…. S’il est un thème de prédilection chez Lurçat, le papillon est plus rare chez Picart le Doux. Même ici, et malgré le titre, leur présence est marginale : le carton reprend en fait, en mode mineur, « Lumière », de 1960. Bibliographie : Marthe Belle-Joufray, Jean Picart le Doux, Publications filmées d’art et d’histoire, 1966 Maurice Bruzeau, Jean Picart le Doux, Murs de soleil, Editions Cercle d’art, 1972 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, tapisseries, Musée de Saint-Denis, 1976 Cat. Exp. Jean Picart le Doux, Musée de la Poste, 1980 -

Soleil orange

Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Berthaut. N°3/8. Circa 1963. -

Composition

Tapisserie d’Aubusson tissée par l’atelier Pinton. Avec son bolduc, n°1/1. 1974.Jean Bazaine, comme nombre de ses contemporains, a toujours poursuivi une intense activité liée à l’art mural, dans des travaux à destination monumentale. S’il est surtout connu comme concepteur de vitraux ou de mosaïques, il a également réalisé des cartons de tapisserie, et ce, dès la fin des années 30. Ces réalisations rentrent dans le cadre d’un renouveau de l’art sacré dont Bazaine, surtout après la guerre, sera l’un des principaux protagonistes. Néanmoins, les créations de Bazaine ne sont pas destinées qu’à des édifices religieux. Sa maîtrise de l’art mural s’est exprimée dans des commandes de mosaïques, pour le bâtiment de l’UNESCO ou la Maison de la Radio, mais aussi de tapisseries, tissées dans les Manufactures Nationales, ou à Aubusson, pour le Palais de Justice de Lille, ou l’Hôtel de Ville de Strasbourg. C’est dans ce contexte que s’inscrit la commande de la Fédération Française du Bâtiment, pour son siège, au début des années 70 à un artiste reconnu, presque officiel (Grand Prix National des Arts en 64, exposition au Musée National d’Art Moderne en 1965), qui y répondra par notre vaste composition rythmique et lyrique, chromatiquement homogène : malheureusement, le bolduc, effacé, nous prive du titre de l’œuvre, chez un artiste qui ne se voulait pas abstrait. Provenance : Siège de la Fédération Française du Bâtiment -

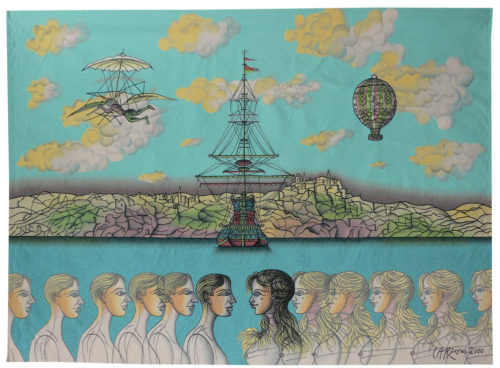

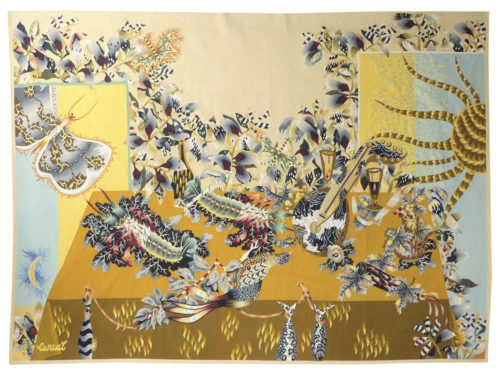

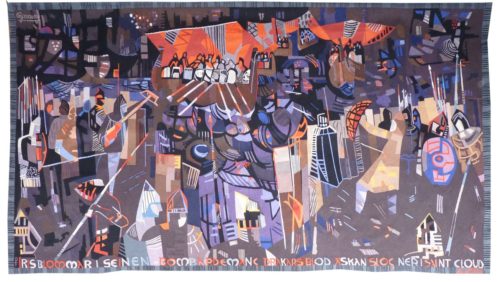

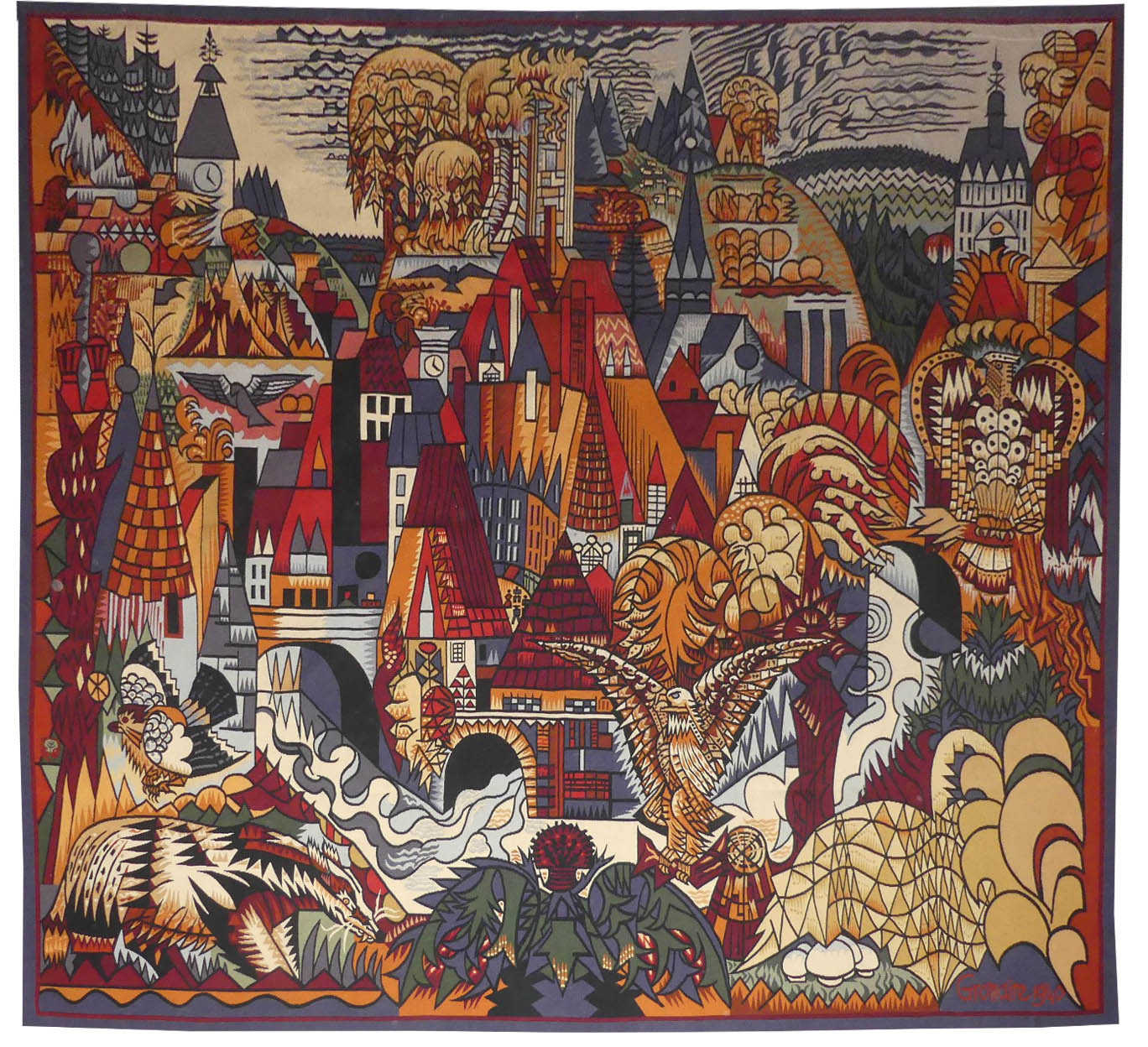

Voyages, le 3e millénaire

S’il s’est fait connaître, à ses débuts, comme peintre de grands décors (pour la scène notamment), les incursions de Carzou dans la tapisserie sont relativement rares. On retrouve dans ce carton le style si caractéristique de l’artiste, fait d’entremêlement de lignes illustrant des sujets oniriques : le thème est une reprise du (seul) carton de Carzou tissé par les Manufactures Nationales, « l’invitation au voyage ». A l’orée du 3e millénaire (et à quelques mois de sa mort), l’artiste, régulier pourfendeur de la société moderne, a une singulière vision des voyages à venir, tournés vers l’aérostation et la marine à voile.Tapisserie d'Aubusson tissée dans l'atelier de Jacques Fadat. Certificat signé de l’artiste, n°1/1. 2000. -